| Windows98儕億乕僩丂丂丂丂嵟廔峏怴擔帪丂1999擭01寧10擔 |

| Windows98偲偼丠 |

丂俈寧俀俆擔偵敪攧偝傟偨WIndows98偩偑丄尰嵼巊傢傟偰偄傞WIndows95偵斾傋 尒偐偗忋偼戝偒側曄峏偼側偄丅僶乕僕儑儞傾僢僾偺懡偔偼丄WIndows95偺帩偮偄偔偮偐偺 栤戣偺夝寛偲USB側偳怴偟偄僴乕僪僂僃傾偺惓幃懳墳側偳偱偁傞丅偲偡傟偽丄懡偔偺 儐乕僓乕偼Windows98傊偺僶乕僕儑儞傾僢僾偵偼擇偺懌傪摜傑偞傞傪偊側偄丅側偤側傜丄 怴偟偄OS傪僀儞僗僩乕儖偡傞偲偒丄僴乕僪僂僃傾偺憹愝偲偄偭偨暿搑昁梫偲側傞 宱旓偑偁傞偆偊偵婛懚偺嬈柋傾僾儕働乕僔儑儞側偳偵彮側偐傜偢塭嬁傪梌偊傞働乕僗 偑懡偄偐傜偱偁傞丅偱偼丄変乆儐乕僓乕偵偲偭偰杮摉偵WIndows98偼昁梫側偺偩傠偆偐丠

| Windows95+IE4.0+Plus!+兛 |

仭傾僋僥傿僽僨僗僋僩僢僾偲IE4.0

丂Windows98偱偼丄傾僋僥傿僽僨僗僋僩僢僾(IE4.0)傪巊梡偡傞偙偲偵傛傝僀儞僞乕僱僢僩偲 僨僗僋僩僢僾傪僔乕儉儗僗偵宷偓傑偡丅傑偨丄傾僋僥傿僽僨僗僋僩僢僾偼儐乕僓乕僀儞僞僼僃乕僗 晹暘傪HTML偱婰弎偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅偙傟偼丄暻巻偺忋偱VBScript傗JavaScript傪摦偐偡偙偲偑 偱偒傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄僀儞僩儔僱僢僩峔抸摍偵栶棫偪傑偡丅偨偩偟丄傾僋僥傿僽僨僗僋僩僢僾偼 廳偄偺偱儐乕僓乕擟堄偱捠忢偺僨僗僋僩僢僾傪慖戰偡傞偙偲傕偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

仭俥俙俿俁俀僐儞僶乕僞乕

丂Windows95偱偼OSR2偐傜嵦梡偝傟偨FAT32傪昗弨偱僒億乕僩偟偰偄傞丅傑偨丄婛懚偺FAT16儐乕僓乕 偺偨傔偵屻偐傜FAT32偵曄姺偡傞偨傔偺僐儞僶乕僞乕偑梡堄偝傟偰偄傞丅FAT32偱偼丄FAT16偵斾傋 僨傿僗僋偺巊梡岠棪偑偄偄側偳棙揰偑懡偄丅偟偐偟丄屆偄Windows95傗DOS儅僔儞側偳偲暪梡偡傞 応崌偵丄偙傟偺僷僜僐儞偐傜偼嶲徠偱偒側偔側傞偺偱拲堄偑昁梫偲側傞丅

仭FrontPage Expess

丂IE4.0晅懏偺僣乕儖偲偟偰僀儞僗僩乕儖偝傟傞偺偑丄FrontPage偺婡擻尷掕斉偺僜僼僩丅惢昳斉偵 斾傋傞偲儂乕儉儁乕僕嶌惉晹暘偺傒偺婡擻偲側偭偰偄傞偑丄戝妡偐傝側儂乕儉儁乕僕傪帩偨側偄 屄恖儐乕僓乕偵偲偭偰偼偙傟偱廫暘偱偁傠偆丅

| 儊儞僥僫儞僗惈傪傾僢僾偡傞WIndows98僣乕儖孮 |

仭僨僼儔僌

丂Windows98偺僨僼儔僌偼埲慜偺傕偺偵斾傋偰戝暆偵婡擻傾僢僾偝傟偰偄傞丅扨弮偵僼傽僀儖偺 暲傃傪惍偊傞偩偗偱側偔丄傾僾儕働乕僔儑儞偺巊梡昿搙傪擣幆偟偰丄椙偔巊偆傾僾儕働乕僔儑儞傪 僨傿僗僋偺奜懁偵攝抲偡傞偙偲偵傛傝婲摦帪娫偺抁弅傪峴偆丅偙偺婡擻偼抧枴側婡擻偱偼偁傞偑 懡偔偺儐乕僓乕偵偲偭偰寴幚揑側婡擻傾僢僾偱偁傠偆丅

仭僨傿僗僋僋儕乕儞傾僢僾

丂Windows98偱偼丄僨僼儔僌偺傎偐偵僨傿僗僋僋僀乕儞傾僢僾偲偄偆僣乕儖傪梡堄偟偰偄傞丅偙傟偼 奺庬僥儞億儔儕偺懠偵丄僀儞僞乕僱僢僩偵愙懕偟偨偲偒偵僉儍僢僔儏偝傟傞僼傽僀儖側偳傪堦妵偟偰 僋儕傾偡傞偙偲偑偱偒傞丅傑偨丄偙偙偐傜偁傑傝巊傢側偔側偭偨Windows偺傾僋僙僒儕側偳傪嶍彍偡傞 偙偲傕偱偒傞丅

| 怴偟偄僀儞僞乕僼僃乕僗婯奿 |

仭倀俽俛乮儐僯僶乕僒儖丒僔儕傾儖丒僶僗乯

丂倀俽俛偼崱屻丄廬棃偺僔儕傾儖抂巕(RS-232C)傗僾儕儞僞抂巕(僷儔儗儖抂巕)偵庢偭偰戙傢傞傕偺 偲偟偰婜懸偝傟偰偄傞丅偦偺摿挜偼嘆乽儂僢僩僾儔僌乿偲屇偽傟傞僷僜僐儞杮懱偺揹尮傪晅偗偨傑傑丄 抂巕偺敳偒嵎偟偑偱偒傞婡擻丅嘇僉乕儃乕僪傗俿俙側偳堎側傞廃曈婡婍偺抂巕傪摨偠宍忬偵摑堦偟偨 嘊僴僽傪棙梡偡傟偽嵟戝偱侾俀俈戜偺廃曈婡婍偑愙懕偱偒傞丄偺俁偮偱偁傞丅揮憲懍搙偼1.5Mbps偲 12Mbps偺俀庬椶丅庡偵拞掅懍偺廃曈婡婍偵岦偔丅

仭俬俤俤俤侾俁俋係乮傾僀僩儕僾儖僀乕偄偪偒傘偆偝傫傛傫乯

丂俬俤俤俤侾俁俋係偼揮憲懍搙偑嵟戝偱400Mbps偲挻崅懍側偨傔戝梕検偺僨乕僞揮憲偑昁梫偵側傞 摦夋側偳傪埖偆廃曈婡婍岦偒偺婯奿偲偟偰拲栚偝傟偰偄傞丅倀俽俛摨條偵儂僢僩僾儔僌偵懳墳偟丄 堦偮偺僐僱僋僞乕偱壗偱傕愙懕偡傞偙偲偑偱偒傞丅乿傑偨丄嵟戝偱俇俁戜傑偱偺廃曈婡婍偺愙懕偑 壜擻偲側傞丅偝傜偵丄倀俽俛偲堘偄俬俤俤俤侾俁俋係偼儂僗僩偺僷僜僐儞傪昁梫偲偟側偄偨傔丄 廃曈婡婍摨巑傗壠揹惢昳偲偺愙懕傕偱偒傞丅

| 崁栚柤 | 倀俽俛 | IEEE1934 |

|---|---|---|

| 僉乕儃乕僪丄儅僂僗丄僕儑僀僗僥傿僢僋側偳 | 仜 | 亊 |

| 僨僕僞儖僇儊儔丄僾儕儞僞丄僗僉儍僫側偳 | 仜 | 仜 |

| 僞乕儈僫儖傾僟僾僞丄儌僨儉側偳 | 仜 | 亊 |

| 僨僕僞儖價僨僆僇儊儔丄價僨僆僨僢僉側偳 | 亊 | 仜 |

| 僴乕僪僨傿僗僋丄DVD-ROM丄CD-ROM憰抲側偳 | 亊 | 仜 |

| Windows Scripting Host |

丂Windows95偱偼壗傜偐偺堦妵張棟傪峴偆偲偒丄媽懺埶慠偲偟偨DOS偺僶僢僠僼傽僀儖傪嶌惉偟偰 偄傑偟偨丅偦偙偱 Windows98偱偼乽Windows Scripting Host乿偑搵嵹偝傟傑偟偨丅偙傟偼丄ActieX 偲偟偰幚憰偝傟偨僗僋儕僾僥傿儞僌僄儞僕儞偱 VBScript 傗 JavaScript 偱婰弎偝傟偨僶僢僠 僾儘僌儔儉傪幚峴偡傞傕偺偱偡丅亂師夞丄摿廤梊掕亃

仸Windows95偱傕丄尰嵼偼僀儞僞乕僱僢僩偐傜僟僂儞儘乕僪偡傟偽乽Windows Scripting Host乿傪 巊梡偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傝傑偡丅

| 儅儖僠僨僗僾儗僀 |

丂椺偊偽丄VisualBasic側偳偺奐敪幮偵偲偭偰偼奺庬偺僾儘僷僥傿僔乕僩傗僣乕儖儃僢僋僗傪 夋柺忋偵昞帵偡傞偨傔尰嵼偺1024亊768偲偄偆夋柺僒僀僘偼彫偝偔巚偊傞丅偙傫側応崌偵 Windows98偱搵嵹偝傟偨儅儖僠僨僗僾儗僀婡擻傪巊偊偽丄塃偺僨傿僗僾儗僀偵僾儘僷僥傿傪 昞帵偟丄嵍偺僨傿僗僾儗僀偱奐敪傪峴偆側偳岠棪傾僢僾偑偱偒傞丅偨偩偟丄儅儖僠僨僗僾儗僀 傪巊梡偡傞応崌偼丄僨傿僗僾儗僀偺悢偩偗偺價僨僆僇乕僪傪梡堄偡傞昁梫偑偁傞丅

| 揹尮娗棟偵俙俠俹俬婯奿傪嵦梡 |

丂Windows98偱偼丄揹尮娗棟偺嫟捠婯奿偱偁傞俙俠俹俬偵傛傝僷僜僐儞偲廃曈婡婍偺揹尮傪堦尦 娗棟丄徚旓揹椡傪戝暆偵嶍尭偱偒傞丅摨帪偵懸婡儌乕僪偐傜俆昩掱搙偱暅婣偡傞乽僆儞丒僫僂乿 婡擻傕旛偊傞丅

| Windows婲摦偲廔椆偺崅懍壔 |

丂Windows98偱偼丄婲摦偲廔椆偺儘僕僢僋偺尒捈偟偵傛傝偙傟傜偺帪娫偑戝暆偵抁弅偝 傟偨丅Windows95偐傜Windows98偵傾僢僾僌儗乕僪偟偨儐乕僓乕偵偲偭偰嵟弶偵婥晅偔偙偲 偑偱偒傞夵慞揰偱偁傠偆丅

| 傾僋僙僒儕乕懠 |

仭儁僀儞僩僽儔僔

丂Windows98偵側偭偰儁僀儞僩僽儔僔傕僶乕僕儑儞傾僢僾偟偨丅摿偵丄BMP宍幃偺 傎偐偵GIF宍幃傗JPEG宍幃傕僒億乕僩偝傟傞傛偆偵側偭偨偺偱丄儂乕儉儁乕僕惢嶌幰 側偳偑娙扨側奊傪昤偒偨偄偲偒偵曋棙偵側偭偨丅

仭僀儊乕僕儞僌乽Imaging for Windows乿

丂Windows98偵怴偟偔捛壛偝傟偨傾僋僙僒儕偺僀儊乕僕儞僌乽Imaging for Windows乿傪 巊偆偲丄FAX 僪僉儏儊儞僩傗僗僉儍僫偱庢傝崬傫偩夋憸側偳偺僀儊乕僕 僪僉儏儊儞僩傪 昞帵偟偨傝丄偦傟傜偵懳偟偰僐儊儞僩傪晅偗偨傝丄婎杮揑側夋憸張棟傪峴偭偨傝偡傞偙偲 偑偱偒傑偡丅

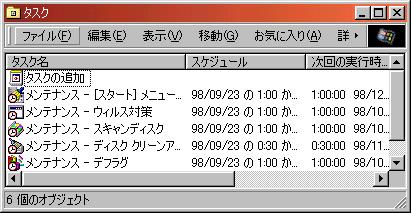

仭僞僗僋

丂Windows95偺帪偼暿攧傝偺Plus偵擖偭偰偄偨僞僗僋僗働僕儏乕儔偑昗弨偵側傝傑偟偨丅 僨僼儔僌側偳偺儊儞僥僫儞僗僣乕儖懠傪娙扨偵僗働僕儏乕儕儞僌偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

仭僟僀儎儖傾僢僾僒乕僶乕

丂偙傟傕丄Windows98偺帪偼暿攧傝偺Plus偵擖偭偰偄偨僣乕儖偱偡偑丄Windows98偱偼 昗弨偲側傝傑偟偨丅偙傟偵傛傝SOHO側偳偱巊梡偡傞偨傔偺娙扨側儕儌乕僩丒傾僋僙僗 丒僒乕僶乕偺峔抸偐傜丄屻弎偡傞 Personal Web Server 偲暪梡偡傞偙偲偱Windows98 儀乕僗偺倂俤俛僒乕僶乕偺峔抸偑壜擻偲側傝傑偡丅

| CD-ROM偵擺傔傜傟偰偄傞傕偺 |

|

仭Personal Web Server 丂IIS偺儈僯僠儏傾斉偱偁傞Personal Web Server偑丄add-one僼僅儖僟偺拞偵擺傔傜傟偰偄傑偡丅 偙傟傪僀儞僗僩乕儖偡傞偙偲偱丄Windows98儅僔儞傪WEB僒乕僶乕偵偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅 傕偪傠傫俙俽俹側偳偺嵟怴偺婡擻傕IIS偲摨條偵巊偊傑偡偺偱丄傾僋僙僗儐乕僓乕傪尷掕偟偰 偄傞僒僀僩偺塣塩偵偼廫暘側婡擻傪帩偭偰偄傞偲尵偊傑偡丅 仭僪儔僀僶乕儔僀僽儔儕 仭DOS僐儅儞僪孮 CD-ROM偺\tools\olddos傪擿偄偰傒偰壓偝偄丅愄夰偐偟偄DOS僐儅儞僪偺堦晹偑偙偙偵柊偭偰偄 傑偡丅側傫偲偁偺丄QuickBasic乮塸岅斉乯傕偁傝傑偡丅 仭Microsoft FAX 丂Windows95偱偼昗弨偱偁偭偨偺偵丄Windows98偱嶍彍偝傟偨僣乕儖偱偡丅偱傕丄傛偔扵偟偨傜 偁傝傑偟偨丅CD-ROM偺墱怺偔丄\oldwin95\偺拞偵偪傖傫偲偁傝傑偟偨丅 仭Windows Messaging 丂Microsoft FAX傪巊梡偡傞応崌丄MicrosoftOffice97偺Outlook偑柍偄偲偒偺昁恵僜僼僩偱偡丅 傕偲傕偲偼Windows95忋偱偺Microsoft儊乕儖偺僒乕僶乕偲庴怣僩儗僀偱偡偑丄俥俙倃婡擻傕 撪晹偱偙傟傪巊梡偟傑偡丅乽MicrosoftOffice97偺Outlook乿偐乽ExchangeServer僋儔僀傾儞僩乿 偑僀儞僗僩乕儖偝傟偰偄傞応崌偼昁梫偁傝傑偣傫丅忋婰丄Microsoft FAX偲摨偠応強偵偁傝 傑偡丅 仭Windows98儕僜乕僗僉僢僩 |

| Microsoft Plus!98 |

仭僨僗僋僩僢僾僥乕儅

丂傾僋僥傿僽僨僗僋僩僢僾偵懳墳偟偨僨僗僋僩僢僾僥乕儅側偳懡悢廂榐偝傟偰偄傞丅 偨偩丄幚嵺偵巊偄偨偄偲巚偆傛偆側傕偺偼彮側偄偺偵丄僀儞僗僩乕儖偡傞偲90MB埲忋 傕偁傝僴乕僪僨傿僗僋傪埑敆偟偰偟傑偆偺偑擄偱偁傠偆丅帺暘偵偲偭偰婥偵擖偭偨 傕偺偩偗傪僀儞僗僩乕儖偟偰偍偒偨偄丅

仭Picture丂It!丂Express

丂惢昳斉偺乽Microsoft Picture丂It!乿偺婡擻尷掕斉偩偑丄僨僕僇儊偱幨偟偨幨恀偺 壛岺側偳捠忢偺巊偄曽偱偁傟偽廫暘側婡擻傪帩偭偰偄傞丅

仭McAfee VirusScan

丂Windows98梡偺僂僀儖僗僠僃僢僇乕偱偁傞丅僀儞僞乕僱僢僩偵愙懕偱偒傞娐嫬偵偁傞 側傜嵟怴偺僨乕僞傪僟僂儞儘乕僪偱偒傞側偳曋棙丅

仭僨儔僢僋僗俠俢僾儗乕儎乕

丂偪傚偭偲偍煭棊側俠俢僾儗乕儎乕偑擖偭偰偄傑偡丅偱傕丄巗斕偺乽俠俠俢倁乿側偳偑 埨壙偵庤偵擖傞帪戙側偺偱婡擻揑偵傕偦偪傜傪巊偆傎偆偑椙偄偱偟傚偆丅

仭儊儞僥僫儞僗僂傿僓乕僪

丂忋婰偺僞僗僋偺愝掕僂僀僓乕僪偱偡丅弶怱幰偺曽偵偼曋棙側婡擻偐傕偟傟傑偣傫丅 偱傕姷傟偨傜偁傑傝巊傢側偄偐傕丏丏丏丅

| Windows98偺Tips |

仭Windows98偺婲摦僨傿僗僋丅

丂Windows95偱偼丄椺偊婲摦僨傿僗僋傪嶌惉偟偰偄偰傕CD-ROM僪儔僀僽傪擣幆偟側偄偨傔偵 偨偄偟偨栶偵棫偨側偐偭偨丅Windows98偱偼丄婲摦僨傿僗僋偺拞偵堦斒揑側CD-ROM僪儔僀僶 傪帩偮傛偆偵夵慞偝傟偰偄傑偡丅WIndows98偺僀儞僗僩乕儖偑姰椆偟偨傜昁偢婲摦僨傿僗僋 乮俁枃慻乯傪嶌惉偟偰偍偔傛偆偵偟傑偟傚偆丅

仭IME偺僣乕儖僶乕傪僞僗僋僶乕偵擖傟傞丅

丂偄偮傕夋柺偺塃壓側偳偵偄傞IME偺僣乕儖僶乕偱偡偑丄僲乕僩僷僜僐儞側偳偱巊偭偰偄傞 応崌偵幾杺側偙偲偑傛偔偁傝傑偡丅偦偙偱丄僣乕儖僶乕偺忋偱塃僋儕僢僋偡傞偲儊僯儏乕偺 拞偵乽僞僗僋僶乕偵擖傟傞(I)乿偲偄偆偺偑偁傝傑偡偺偱慖戰偟偰傒偰偔偩偝偄丅側傫偲丄 僣乕儖僶乕偑徚偊偰僞僗僋僶乕偵擖偭偰偟傑偄傑偡丅偙傟偱丄彮偟偼夋柺偑峀偔巊偊傞偺偱 偼側偄偱偟傚偆偐丅

仭僇僗僞儉偺僣乕儖僶乕傪嶌惉偡傞丅

丂WIndows98偱偼僨僗僋僩僢僾忋偵擟堄偺僇僗僞儉僣乕儖僶乕傪嶌惉偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅 傑偢丄僄僋僗僾儘乕儔乕摍偱揔摉側僼僅儖僟傪嶌惉偟偰丄偦偙偵僇僗僞儉僣乕儖僶乕偵搊榐 偟偨偄傾僾儕働乕僔儑儞傗僼僅儖僟偺僔儑乕僩僇僢僩傪僐僺乕偟偰偍偒傑偡丅偦偺屻偱丄 僞僗僋僶乕偺嬻偄偰偄傞偲偙傠偱塃僋儕僢僋偟偰儊僯儏乕偐傜乽僣乕儖僶乕(T)亅怴婯僣乕儖 僶乕(N)傪慖戰偟傑偡丅僇僗僞儉僣乕儖僶乕偵愝掕偡傞僼僅儖僟傪暦偄偰偒傑偡偺偱丄愭掱 嶌惉偟偨僼僅儖僟傪慖戰偟偰壓偝偄丅僇僗僞儉僣乕儖僶乕偼僞僗僋僶乕忋偩偗偱側偔僨僗僋 僩僢僾偺擟堄偺応強偵抲偔偙偲偑偱偒傑偡丅

仭塃僋儕僢僋偺乽憲傞(T)乿偵擟堄偺傾僾儕働乕僔儑儞傪搊榐偡傞丅

丂塃僋儕僢僋偺乽憲傞(T)乿偼丄僄僋僗僾儘乕儔忋側偳偱巊偆偲慖戰拞偺僼傽僀儖 傪擟堄偺傾僾儕働乕僔儑儞偱奐偄偨傝丄摿掕偺僼僅儖僟偵曻傝崬傓応崌偵曋棙偱偡丅 捠忢丄乽3.5草罠D乿傗乽儊乕儖庴怣幰乿側偳偟偐搊榐偝傟偰偄傑偣傫偑丄偙偙偵 擟堄偺傾僾儕働乕僔儑儞傗僼僅儖僟傪搊榐偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

亂憖嶌亃

丂丂丂丂侾丏搊榐偟偨偄傾僾儕働乕僔儑儞偺僔儑乕僩僇僢僩傪梡堄偟傑偡丅

丂丂丂丂俀丏嶌惉偟偨僔儑乕僩僇僢僩傪C:\Windows\SendTo僼僅儖僟偵堏摦偟傑偡丅

仭ZIP宍幃偱埑弅偝傟偨僼傽僀儖偺憖嶌丅

丂WIndows98偱偼ZIP宍幃偺埑弅僼傽僀儖偼昗弨偲側偭偰偄傑偡丅偦偺偨傔丄儅僀僐儞僺儏乕僞 傗僄僋僗僾儘乕儔偱乽亊亊亊亊.ZIP乿偲偄偆柤徧偺僼傽僀儖偼儅僂僗偱僟僽儖僋儕僢僋偡傞 偩偗偱捠忢偺僼僅儖僟偺傛偆偵拞偵擖偭偰偄傞僼傽僀儖傪嶲徠偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅傑偨丄 埲壓偺傛偆側娙扨側憖嶌偱埑弅乛夝搥偑峴偊傑偡偺偱丄Win98傪巊偄巒傔偨傜惀旕妎偊偰偍偒 偨偄婡擻偺堦偮偱偡丅

丂亂埑弅亃

丂丂(1)僄僋僗僾儘乕儔偱埑弅偟偨偄僼傽僀儖傪慖戰偟偰壓偝偄丅乮暋悢慖戰壜乯

丂丂(2)儅僂僗偺塃僋儕僢僋偟偰丄儊僯儏乕乽憲傞(T)乿偺拞偺乽埑弅太倮迊v傪慖傇偲帺摦揑偵 埑弅偑巒傑傝傑偡丅

丂亂夝搥亃

丂丂(1)僄僋僗僾儘乕儔偱埑弅偟偨偄埑弅僼傽僀儖傪奐偄偰偔偩偝偄丅

丂丂(2)埑弅僼傽僀儖偺拞偐傜擟堄偺僼傽僀儖傪慖戰偟傑偡丅

丂丂(3)儊僯儏僶乕偺乽抬操(F)乿亅乽拪弌(X)乿傪慖戰偡傞偲ZIP僼傽僀儖傪夝搥偡傞偨傔偺 僂僀僓乕僪偑奐偒傑偡偺偱屻偼巜帵偵廬偭偰憖嶌偟傑偡丅

仭DMA懳墳偺僴乕僪僨傿僗僋偺崅懍傾僋僙僗丅

丂尰嵼庡棳偲側偭偰偄傞偵偼DMA懳墳偺僴乕僪僨傿僗僋偱偡偑丄Windows98偼僀儞僗僩乕儖帪揰偱 偙偺俢俵俙偑柍岠偲側偭偰偄傑偡丅偙傟傪桳岠偵偡傞偩偗偱丄僴乕僪僨傿僗僋傊偺傾僋僙僗傪 崅懍偵偡傞偙偲偑壜擻偱偡丅偍庤帩偪偺僴乕僪僨傿僗僋偑俢俵俙懳墳側偺偵傾僋僙僗帪娫偑 婥偵側傞恖偼堦搙妋擣偟偰傒偰偔偩偝偄丅

亂憖嶌亃

丂丂丂丂侾丏僐儞僩儘乕儖僷僱儖偺僔僗僥儉傪奐偄偰偔偩偝偄丅

丂丂丂丂俀丏乽僨僶僀僗儅僱乕僕儍乿偺僞僽偺拞偵偁傞僨傿僗僋僪儔僀僽傪尒偰偔偩偝偄丅

丂丂丂丂俁丏僴乕僪僨傿僗僋傪慖戰偟偰乽僾儘僷僥傿乿傪奐偄偰偔偩偝偄丅

丂丂丂丂係丏乽愝掕乿偺僞僽偺拞偵DMA偲偄偆崁栚偑偁傝傑偡丅僠僃僢僋偝傟偰偄側偄応崌偼 僠僃僢僋傪偮偗偰偔偩偝偄丅

仭晄惓側僔儍僢僩僟僂儞偺屻偵僗僉儍儞僨傿僗僋傪幚峴偟側偄丅

丂Windows98偱偼丄Windows傪嫮惂廔椆偟偨屻偺嵞婲摦帪偵昁偢僗僉儍儞僨傿僗僋傪幚峴偡傞偑丄 偄偮傕偼昁梫柍偄応崌偑懡偄丅偦傫側偲偒丄埲壓偺庤弴偱僗僉儍儞僨傿僗僋傪幚峴偟側偄傛偆偵 愝掕偡傞偙偲偑偱偒傞丅

亂憖嶌亃

丂丂丂丂侾丏乽傾僋僙僒儕乿亅乽僔僗僥儉僣乕儖乿亅乽僔僗僥儉忣曬乿傪奐偒傑偡丅

丂丂丂丂俀丏儊僯儏乕僶乕偺乽僣乕儖(T)乿亅乽僔僗僥儉愝掕儐乕僥傿儕僥傿乿傪慖戰偟傑偡丅

丂丂丂丂俁丏乽徻嵶愝掕乿儃僞儞傪僋儕僢僋偡傞偲乽傾僪僶儞僗丂僩儔僽儖僔儏乕僥傿儞僌偺愝掕乿 偑奐偒傑偡丅

丂丂丂丂係丏乽晄惓側僔儍僢僩僟僂儞偺屻偵僗僉儍儞僨傿僗僋傪幚峴偟側偄(S)乿偵僠僃僢僋傪偟偰 壓偝偄丅

丂丂丂丂俆丏Windows98傪嵞婲摦偡傞偲愝掕偑桳岠偵側傝傑偡丅

| Windows98傪摫擖偡傋偒偐 |

仭僷乕僜僫儖乮堦斒價僕僱僗乯儐乕僗偱巊梡偡傞

丂Windows98偼丄Windows9X僔儕乕僘偺嵟廔僶乕僕儑儞偲側傞偩偗偵丄廫暘側埨掕惈偲 僷僼僅乕儅儞僗傪帩偭偰偄傑偡丅傕偟丄婱曽偑僷乕僜僫儖儐乕僗乮堦斒價僕僱僗乯偱 僷僜僐儞傪巊梡偟偰偄傞側傜Windows95偐傜Windows98傊偺傾僢僾僌儗乕僪傪峴偆傋偒偱偡丅 偙偺嵟怴偺俷俽偼丄Windows95偵斾傋偼傞偐偵埨掕偟偨悽奅傪傕偨傜偟偰偔傟傞偙偲偱偟傚偆丅 傑偨丄僀儞僞乕僱僢僩愙懕偺崅懍壔側偳栚偵尒偊側偄岠壥偑戲嶳偁傝傑偡丅

仭奐敪幰偵偲偭偰

丂尰嵼巊傢傟偰偄傞乮嶌惉拞偺乯懡偔偺傾僾儕働乕僔儑儞偼 VisualBasic5.0 傗 Access丂偑 巊傢傟偰偄傞偙偲偱偟傚偆丅偙傟傜傪摫擖嵪傒偺乮傑偨偼奐敪拞偺乯僷僜僐儞偵 Windows98 傪僀儞僗僩乕儖偟偨応崌丄奺庬偺OCX摍偺摦偒偑傢偐傜側偔側傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅儔僀僙儞僗 忋傕栤戣偑偁傞偙偲偱偟傚偆丅惓幃偵偼Windows98偱偺奐敪偵偼丄乽Visual Stadio 6.0乿偑 昁梫側偺偱偡丅偟偐偟丄敪攧偝傟偰娫傕柍偄乽Visual Stadio 6.0乿偼婛偵僶僌懳墳偺僷僢僠 偺儕儕乕僗偺榖偑弌傞側偳傑偩埨掕偵偼掱墦偄忬嫷偱偡丅傕偆偟偽傜偔條巕傪傒偰偼偄偐偑 偱偟傚偆偐丅

| Windows98摫擖帠椺 |

仭晉巑捠 FM/V455

丂夛幮偺僾儕儞僩僒乕僶乕偵側偭偰偄偨FM/V偼丄僆乕僶乕僪儔僀僽傪愊傫偱 486DX4(100Mhz)偵側偭偰偄傑偟偨丅偙偺儅僔儞傊偺僀儞僗僩乕儖偼侾帪娫敿 偲偄偆挿偄帪娫偑偐偐偭偨傕偺偺摿偵栤戣側偔姰椆偟偰偟傑偄傑偟偨丅

仭IBM Aptiva 740

丂巹偑儊僀儞儅僔儞偲偟偰巊梡拞偺IBM Aptiva740偼丄Pentium100MHz偱儊儌儕傪32MB偵憹愝偟偰 偁傞偨傔婎杮揑偵Windows98偺僴乕僪僂僃傾忦審偼僋儕傾偟偰偄傑偡丅摉慠丄娙扨偵僀儞僗僩乕儖 偱偒傞偼偢偑丄嵟弶偐傜偰偙偢傞偙偲偵側傝傑偟偨丅傑偢丄CD-ROM偺Readme傪撉傓偲丄Aptiva偵 昗弨搵嵹偟偰偄傞MWAVE乮壒尮亄儌僨儉僇乕僪乯偼Windows98偵懳墳偟偰偄側偄傜偟偔丄IBM偑採嫙 偟偰偄傞怴偟偄MWAVE乮CD-ROM偵揧晅乯偵抲偒姺偊傞昁梫偑偁傝傑偟偨丅傑偁丄偦傟偼偨偄偟偨 栤戣偱偼側偔僀儞僗僩乕儖偼弴挷偵恑傫偩偐偵尒偊傑偟偨丅偲偙傠偑丄僀儞僗僩乕儖偑廔傢偭偰 Windows98偑嵞婲摦偟偨偲偙傠偱丄僀儞僗僩乕儖帪偵帺摦擣幆偟偨偼偢偺僨僗僾儗僀偲僨僗僾儗僀 僪儔僀僶偵栤戣偑偁傞偲尵偭偰嫮惂揑偵侾俇怓倁俧俙夋柺偵側偭偨偺偱偡丅偙偺栤戣偼寢嬊夝寛 偣偢偵丄埨偔攧偭偰偄偨巗斕偺價僨僆僇乕僪傪憹愝偡傞偙偲偱夞旔偟傑偟偨丅偲偙傠偑丄偙傟偑 戝惓夝偱丄Aptiva740偼傕偲傕偲VRAM傪1MB偟偐愊傫偱偄側偄偨傔僼儖僇儔乕昞帵側偳偑庛偐偭偨 偺偱偡偑丄怴偟偄價僨僆僇乕僪偱偼夵慞偝傟傑偟偨丅傕偆丄峸擖偟偰偐傜俁擭偑宱偲偆偲偟偰偄傞 媽宆婡庬偱偡偑丄CPU傕乽MMX Pentium166MHz乿偺僆乕僶乕僪儔僀僽偵岎姺偟丄僴乕僪僨傿僗僋傕 5GB偵偡傞側偳崱偱傕夣揔側僋儔僀傾儞僩婡偲偟偰妶桇偟偰偄傑偡丅

仭COMPAQ CONTURA AERO 4/33C

丂晄壜擻傊偺挧愴丏丏丏丅AERO 4/33C偼丄CPU偑80486sx(33MHz)偱撪憼HDD偑240MB偲Windows98 側傫偰傕偭偰偺傎偐Windows95偱傕婋尟側僗儁僢僋偱偡丅偟偐偟丄敪攧偝傟偨1994擭摉帪偐傜 岲姶偺帩偰傞僨僓僀儞偼崱偱傕崻嫮偄僼傾儞偑偄傑偡丅偦偙偱丄偙偺AERO 4/33C偵柍棟偲彸抦 偱Windows98傪僀儞僗僩乕儖偟偰傒傑偟偨丅

丂傑偢丄栤戣偼240MB偺僴乕僪僨傿僗僋偱偡丅偙偺傑傑偱偼丄Windows98偼擖偭偨偲偟偰傕丄偲偰傕 偦傟埲奜偺傾僾儕働乕僔儑儞傪僀儞僗僩乕儖偡傞偙偲偑偱偒傑偣傫丅偦偙偱丄偙偺僴乕僪僨傿僗 僋傪憹愝偡傞偙偲偵偟傑偡丅1995擭10寧偺DOS/V儅僈僕儞偺僶僢僋僫儞僶乕傪扵偡偲AERO偺僴乕僪 僨傿僗僋憹愝偵娭偡傞婰帠偑偁傝傑偟偨丅偦傟傪庤偑偐傝偵丄IBM惢偺2.5僀儞僠僴乕僪僨傿僗僋 僷僢僋乮TinkPad偺憹愝梡僷僢僋乯傪峸擖偟偰偒傑偟偨丅杮棃丄AERO偺僴乕僪僨傿僗僋偼1.25cm偺 傕偺偱峸擖偟偨僴乕僪僨傿僗僋偼傗傗岤偄傛偆偱偟偨偑婥帩偪偩偗僉乕儃乕僪偑晜偄偨掱搙側偺 偱椙偟偲偟傑偟偨丅婰帠偳偍傝偺嶌嬈偱偆傑偔偄偔偼偢偩偭偨偺偑丄巚傢偸棊偲偟寠偱偼傑偭偰 偟傑偄傑偡丅偦傟偼丄峸擖偟偨IBM偺僴乕僪僨傿僗僋偑僗儗乕僽忬懺偱弌壸偝傟偰偄偨偙偲偵偁 傝傑偡丅偦傟偵婥晅偔傑偱偺侾儢寧娫丄NIFTY-Serve偺僼僅乕儔儉乮FCPU1乯偺夁嫀偺儘僌偵慡偰 栚傪捠偟傑偟偨丅IBM偺僴乕僪僨傿僗僋偱摨偠傛偆側栤戣偑偁偑偭偰偄偨偺偱丄宆斣偼堘偆偗偳 傑偝偐偲巚偄帋偟偰傒偨偲偙傠戝摉偨傝偱偟偨丅

丂僴乕僪僨傿僗僋偑巊偊傞偺傪妋擣偟偨傜丄堦扷丄懠偺僨傿僗僋僩僢僾婡偵庢傝晅偗偰Windows98 傪摫擖偟傑偡丅乮AERO偼丄CPU偑80486sx(33MHz)偱WIndows98偺懳徾婡庬偱側偄偨傔乯屻偼丄 Windows98傪摫擖嵪傒偺僴乕僪僨傿僗僋傪AERO偵慻傒崬傫偱娐嫬愝掕傪峴偊偽姰惉偱偡丅AERO偺 傛偆側CD-ROM傪帩偨側偄婡庬偼丄偁傜偐偠傔Windows98偺CD-ROM僀儊乕僕傪僴乕僪僨傿僗僋偵 僐僺乕偟偰偍偔偺偑僐僣偱偡丅偙偺幚尡偱丄Windows98偺懳徾偵楻傟偰偄傞婡庬偱傕丄側傫偲偐 摫擖偱偒傞働乕僗偑偁傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅

仭晉巑捠 FMV-5133NP/W

丂FMV-5133NP/W偼丄俙係僗儕儉僲乕僩偲偄偆僕儍儞儖偺僲乕僩僷僜僐儞偱偡丅僪僢僉儞僌 僗僥乕僔儑儞偵俥俢憰抲偲俠俢亅俼俷俵傪帩偨偣傞偙偲偱杮懱偼2.9Cm偲偄偆敄宆傪幚尰 偟偰偄傑偡丅CPU偼丄Pentium133MHz偱儊儌儕傕48MB偵憹愝偟偰偁傞偙偲偐傜WIndows98偺 摫擖偵栤戣偼偁傝傑偣傫丅婥偵側傞偺偼丄1.3GB偲偄偆嵟嬤偱偼傗傗彫偝傔偺僴乕僪僨傿僗僋 偺梕検偱偟傚偆偐丅婛偵摫擖偡傒偺Windows95傪偄偒側傝僼僅乕儅僢僩偡傞慜偵丄CD-ROM 偺僪儔僀僶偑婥偵側傝傑偡丅偨偩丄WIndows98偺婲摦僨傿僗僋偼堦斒揑側CD-ROM僪儔僀僶傪 傕偭偰偄傑偡偺偱婲摦僨傿僗僋偝偊偁傟偽側傫偲偐側傝傑偡丅偦偙偱丄Windows95偵忋彂偒 偱Windows98傪僀儞僗僩乕儖偟偰婲摦僨傿僗僋傪嶌惉偟偰偍偒傑偡丅僴乕僪僨傿僗僋傪 僼僅乕儅僢僩偟偨屻丄嶌惉偟偰偍偄偨Windows98婲摦僨傿僗僋偱嵞婲摦偟傑偡丅CD-ROM偑 擣幆偱偒偨傜丄捠忢偳偍傝偵Windows98傪僙僢僩傾僢僾偟偰姰椆偲側傝傑偡丅僷僜僐儞偑 斾妑揑怴偟偄僞僀僾偺偨傔丄婲摦僨傿僗僋傪嶌惉偡傞偙偲偩偗朰傟側偗傟偽娙扨偵僀儞僗 僩乕儖偱偒傑偟偨丅