�ߋ���E��

�ߋ���E��

�ߋ���E��

�ߋ���E��

�@

�c��`�m��w

�y�X�R�E���w�z�c��`�m��w

���

�@���e�͎������邽�߂ł���s���e�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�m���ɐl�Ԃ̗��j�͎����Ƃ��ĕs���e�Ɋ�Â��Η����o�����Ă������A������悭����Ί��e�ւ̓��ł���B���Ȃ킿�A�����ێ��̂��߂̝|��_��́A���҂���҂�����I�ɖ��E����悤�Ȏ��Ԃ�����ӎu�Ɋ�Â������̂ł���B�l�ԓ��m�̊W�͗����E�m���E�l�Ԑ��Ɋ�Â������̂ł����āA�������݂������̂ւ̐��قɂ��Ă��A�l�Ԃ̗ϗ�����O�����̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������������ւ̔��t�ɂ͒��������P���i�W������ӎu������A�����̉��b���A��������낤�Ƃ���҂͂�������Ȕᔻ�̌_�@�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�]���āA�s���e�̖\�����~�߂�̂́A��͂芰�e�̗͂ł���B

���

�@���͕M�҂̎咣�������ł��Ó��Ȃ��̂ƍl����B�Ⴆ�A���A�����͂�p���ĕ����������ɓ������Ƃ��鎞�A�����ɂ͐����I�Ȏ��R�▯���`�����`�ł���A�ƍق�N���͐��`�ɔ�����Ƃ�����{�I�F��������B�������A���݂̍��ە����͂��Ă̐����ɂ��A���n�x�z�������ƂȂ��Ă�����̂������B���Ȃ킿�A�ȑO�͐A���n�ɑ��ĕs���e�������卑���A���͊��e�����K�v������Ƃ������R�ŕ��͂��s�g����̂ł���B

�@���������̒��ŕ��a�����߂邽�߂ɂ́A���Ȃ𑊑Ή����鎋�_���K�v�ł���B��̓I�ɂ́A�����̗��j�ɑ��鑼�̍�����̔ᔻ������A�^���Ȏ��Ȕᔻ�ƕ⏞���Ȃ����ׂ��ł���B����ɁA�������ׂĂ�������m��A�������g�Ŕ��f�������鎩�R���K�v���B�����������e�̗��ꂩ��̎��݂ɂ��A���Ȃ̗���𐳋`�Ƃ��Đ�Ή����A�ߋ��̕s���e��Y���댯�����炷���Ƃ��ł���Ǝ��͍l����̂ł���B

�y�X�S�E���w�z

��I

�@�@�B�d�|���̃J�u�g���V�ɑ���_�[�N�X���̑ԓx�́A�S�������Ȃ��u�@�B�v���u�E���v�ƌ������Ƃɑ����R���E��a������A�u�@�B�v�̂͂��̃J�u�g���V�ɑ���u����v�ւƕω����Ă���ƌ�����B����́A�_�[�N�X�����g�́u�@�B�͐S�������Ȃ��v�ƍl���Ă���ɂ�������炸�A�@�B���u�S�������́v�Ƃ悭�����s�����������߂ɁA�u�@�B���S�����悤�Ɋ������v����ł���B�S����ϓI�Ȃ��̂��Ƃ���ƒ��ڊώ@�͂ł��Ȃ����A�S���u�����v�Ƃ��đ���������̂��Ƃ���A�s���̊ώ@�ɂ���Ă���Ώۂ��S�������ǂ����𐄘_���邱�Ƃ��ł���ƌ�����B�_�[�N�X���̑ԓx�̕ω�����l����ƁA����́u���o�v�ŕЂÂ�������̂ł͂Ȃ��B

��II

�@���҂́A�u�S�v�ɂ��čl���邽�߂ɂ́A�u�S�̋@�\�v�ɒ��ڂ��ׂ����Ǝ咣���Ă���B����ɐ��m�Ɍ����A���҂̂����u�@�\�v�͊ώ@�\�ȓ����Ɍ��ʂƂ��Č��т��u�@�\�v�ł���ƌ�����B���������u�S�Ƃ͉����v��������ł���̂́A������u�����̐S�ȊO�̐S��m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v����ł���B���Ƃ������̐S�ł����Ă��A�ώ@���悤�ƒ��ӂ�������A�����ɕω����āu����̂܂܁v�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��u�S�v�Ȃ̂ł���B�]���āA�S�̓������O���Ɍ��ꂽ�@�\����T���Ă䂭���҂̗���́A�S�𑨂��₷���Ώۂɂ���Ƃ����_�ł͗L���ł���B�������A�ϑ��ł��Ȃ��悤�ȐS�̓����A�Ⴆ�Έӎ��̂Ȃ����҂̔]�̋@�\��m�낤�Ƃ���悤�ȏꍇ�A���̕��@�͍���ɒ��ʂ���B�u�ӎ��̂Ȃ��l�Ԃ͐S�����ƌ����Ȃ��̂��v�u�S�������Ȃ���ΐl�ԂƂ͌����Ȃ��̂��v�Ƃ�����肪�����ɐ����邩�炾�B���҂̗���ɂ͂����������E������Ǝ��͍l����B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�X�R�E�����z

�@�u�v�҂��z�����ׂ����Ƃ���v�̒��ōł��d�v�Ȃ��̂́u�x���V�X�e���̍\�z�҂Ƃ��Ă̐v�҂̎��ȔF���v�ł���Ǝ��͍l����B���̏ꍇ�́u�x���V�X�e���v�Ƃ́A�v�҂ƌڋq�Ƃ����݂ɉ����҂ƂȂ��Ă�����\�����A���̒��Ő�������l�X�������炵����������悤�Ɏx�����s�Ȃ��Љ�V�X�e���ł���B

�@���������ߑ㍇����`�Ɋ�Â��Ĕ��B��������̋Z�p����ł́A�l�Ԏ�̂��q�̂ł���Ώې��E������I�ɑ����A���p����Ƃ�����ώ�`�I�ȍ\�}�����R�̂��ƂƂ��Ď�����Ă���B���͂Q�ƂR�ɂ���u�`���I�v�Ȑv�҂ƌڋq�̊W���A�v�҂���̂ƂȂ��Čڋq�Ɂu�^����v�W�ł���ƌ����悤�B���̏ꍇ�A�v�҂̍s�ׂ̍�������ʂ̐l�X�Ɠ��l�Ɏ����̗~�]��M���ł���B�܂�A�v�҂͎Љ�S�̂�����ɓ��ꂽ���@�ɂ���ē�������Ă���̂ł͂Ȃ��A�v�҂Ɣނ����芪������ȎЉ�̗ϗ��ςɂ���ē�������Ă���̂ł���B��������A��K�͂ȊJ���v��ɂ����j���[�U�[�����̐v�����܂�Ă��܂��̂ł���B

�@�����������ɒ��ʂ��āA����̐v�҂́u���ȂƊ��Ƃ̑��l�ȊW�̉\���v�ɋC�t���Ȣf���Ă���ƌ����邾�낤�B���͂P�ɂ���u�Ӓn���Ȗ��v���Ȃ킿�u�v�Ɋւ���K�͂̑��Ή��v�u�v�V�X�e���̕s���S���̔F���v�u�S�̑��\�z�|�����̍���v�͂��̌˘f���̌����ł���B

�@����䂦�ɁA����̐v�҂ɕK�v�ƂȂ�̂́A�u�S�̐��E�������v�ɂ��傫�ȉ��l��u���p���ł���ƌ����邾�낤�B���͂Q�ɂ���u�Z�p�̌l�ɑ���K�����v�A���͂R�́u���݂ɃR���g���[�����������Ƃƌڋq�i�Љ�j�v�̔��z�͂������������ŗ����ł���B�����������z�Ɋ�Â��u�x���V�X�e���v�ł́u���҂Ƃ̋����Ƌ����v�u�����̐�����ꏊ�ł̎��H�v���d�������B�]���āA���R�j������l�Ԃ̐������R���g���[�����Ď��R�Ƃ̒��a��ۂ��Ƃ��I��A�u���v�v������������̐l�Ԃ��ア����̐l�Ԃ���w�тȂ��狤�ɐ����邱�Ƃ��I��A�u�S�́v�Ƃ��Ă̐l�Ԃ𑨂��邽�߂ɕ����I�ȑ��ʂƐ��_�I�ȑ��ʂ����ɑ��d�����B�����������ʂɔz�����邱�ƂŁA�v�҂��܂��V���Ȏ��ȂƐV���ȐE�ƓI�g�����ł���̂��Ǝ��͍l����B

�y�X�R�E��������z

�@�ߑ㐼���́u�Ȋw�̒m�v�̖��_����ɂ܂Ƃ߂�A����́u�S�̘_�I�Ȏ��_�̑r���v�ƌ�����B���q�_�Ɋ�Â��v�f�Ҍ���`�̌��E�������Ɍ����Ă���̂ł���B

�@�f�J���g�ȗ��̗v�f�Ҍ���`�E���͎�`�Ɉˋ�����Ȋw�́A���݂̋��ɂ̒P�ʂ����߂邱�ƂŐ��E�̏����ۂ�����ł���ƍl�����B�����ł͎�̂ł���l�Ԃ��q�̂ł��鎩�R����Ɨ����Ă���ƍl�����A�l�Ԃ͎��R��ΏۂƂ��Ēm��A���̒m���ɏ]���Ď��R�𐧌�ł���ƐM����ꂽ�̂ł���B���ꂪ�Ȋw���_�ł͕��͂b�́u��ӓI�@���ɂ��A���ԁE��ԓ��ł̎��ۂ̋L�q�v�Ƃ��Č����A�Љ�W�ł͕��͂a�́u���Ɛl�ԁv�̒f��A���͂`�́u���ȂƑ��ҁv�̒f��Ƃ��Č����Ă���̂ł���B����ɐl�Ԑ����u���_�v�ɊҌ����闧�ꂩ��A���͂a�́u�g�̂ɑ��鐸�_�̗D�ʁv�������ꂽ�B

�@�m���Ɂu�Ȋw�̒m�v�͋Z�p�ƌ��т��Đl�Ԃ̊������g�債���B�������A����ł͂��́u�L�p���v�h�����鎖�Ԃ����X�ɋN�����Ă���B����͎��R���̔j��⋐��V�X�e���Z�p�̕s����Ȃǃ}�N���ȑ��ʂ���A����ڐA�ɂ�����Ɖu�@�\�̗}���̍���Ȃǃ~�N���ȑ��ʂɂ܂ŋy��ł���B�����́A�F�������̂ł���l�Ԃɂ���Ď��R�E�̒���������I�ɗ^������Ƃ���l�����̌��E�ł�����B����䂦�A�����Ɏ�́E�q�̂̍\�}����u�S�̘_�v���K�v�ɂȂ�B���̏ꍇ�́u�S�́v�́u�S�̂̓���ƕ����̓Ɨ���ۂV�X�e���v�Ƃ��Ắu�L�@�́v�ƍl����悢�B

�@�������āA�u�����̒m�v�͗L�@�̘_�Ƃ��Ă̑S�̘_�Ɋ�Â������̂ƂȂ�ׂ��ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�B����ł́A���͂`�̕M�҂���Ă���u�R�X�����W�[�v�u�V���{���Y���v�u�p�t�H�[�}���X�v�͂����ɂ��Ď��������̂��B����́u�`����w�̕����v�ɂ���ĉ\�ł���B�u�Ȋw�̒m�v�ȑO�ɂ́A�����ɂ����Ă������ɂ����Ă��A�@���ɗR������N�w�I��b�Â����K���K�v�Ƃ��ꂽ�B���̓N�w�I��b�Â��͎Љ���̒��Ől�X�������l�X�Ȋ���ɈӖ���^���āA�t�ɐl�X������ɗ�����Ȃ��悤�ɒm���Ɗ���̃o�����X���Ƃ铭�������Ă����ƍl������B�u�Ȋw�̒m�v�́A�_���Ώd�ɂ���Ă��̃o�����X�����������̂ł���B�]���āA����̊w��I�ۑ�́A�_���`�Ȃ��V���Ȍ`����w���A�L�@�I�Ȓm�̑����҂Ƃ��āA�܂����E�̖L���ȈӖ��Â��̊�ՂƂ��ē������邱�Ƃ��Ǝ��͍l����B

�y�X�S�E�����z

�i�P�j�T

�i�Q�j

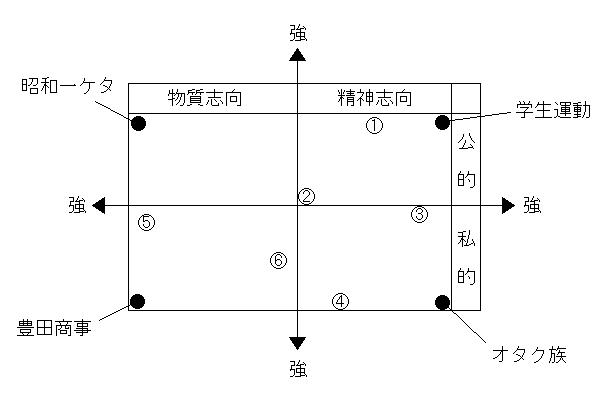

�@���́A�P����U�܂ł̎��������ꂼ��u�Η��W�v�������Ă���ƍl����B���ꂼ��̑Η����ڂƂ́A�����P�u�����I�E���_�I�v�����Q�u�O�ʓI�E���ʓI�v�����R�u�����u���E�ߋ��u���v�����S�u�m���E�o���v�����T�u�^�e�}�G�E�z���l�v�����U�u�h���Nj��^�E�̂�т�^�v�ł���B

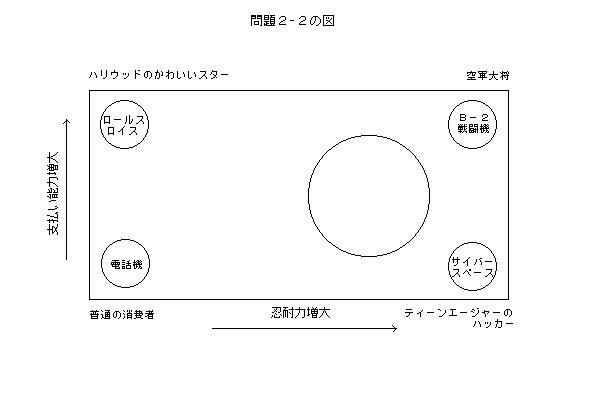

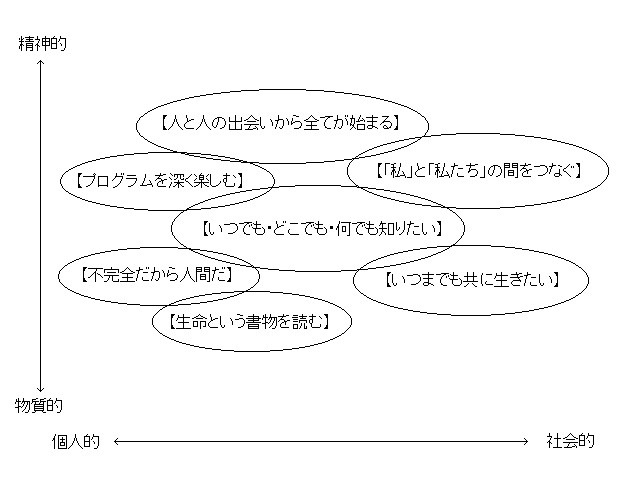

�@�����̋��ʓ_������ɂ܂Ƃ߂�ƁA�傫�������āu���I�E���I�v�u�����I�E���_�I�v�Ƃ����j���̊W����A���ꂼ����ʒu�Â��邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�}�ɂ́A�����Ɏ�����Ă���u�������v�̈ʒu���L���Ă���B�u�L�����v�������̊W���番�ނ���ƁA�u���I�ȖL�����v�Ɓu���I�ȖL�����v�A�u�����I�ȖL�����v�Ɓu���_�I�ȖL�����v���Η����闧��Ƃ��čl������B

�@�����]�ށu�L���Ȑ������v�Ƃ́A���I�ȖL�����𑽂��̐l�����L���A���_�I�ȖL�����ɂ���ĕ����I�ȖL�����́u���v��ς��Ă����悤�Ȑ������ł���B����́A�Љ�W�̑��ʂ��猩��u�Љ�⑼�̐l�X�̂��߂ɂ����v�������ƌ��������邱�Ƃ��ł���B�����Ƃ��A���́A���a�ꌅ����́u��Ɛ�m�Ƃ��Ă̖Ŏ�����v��A�c��̐��オ���S�ƂȂ����Z�Z�N��w���^���́u�l���g�D�v�Ƃ������u�������v�����悤�Ƃ͎v��Ȃ��B�������߂�̂́A�{�����e�B�A�����Ȃǂ�ʂ��A�����̐����������g���āA�Љ�Ƃ̂Ȃ�������߂鐶�����ł���B

�@����Љ�ɐ����鑽���̐l�Ԃ́A�Љ�ƊȊW���������Ă��Ȃ��B�o�u���o�ώ���̏ے��Ƃ�������u�L�c���������v��u�I�^�N���v�́A�ǂ�������I�ȗ��v�ɕ�������_�ł��̎���ł���B���������u�Љ�I�Ȃ���̑r���v�́A�W�c�̒��ŁA�ォ��Ǘ�����鐶��������N�����Ă�����ł���B����䂦�A���͂܂��n��̃R�~���j�e�B�[�����Ɏ�̓I�ɎQ�����A���ɎЉ�I�Ɏア����̐l�X�Ƌ��ɐ�����o����ς݂����B���̖ʂł́A�u�L���Ȑ������v�Ƃ́A�u���ҁv�̐������������̐������̒��Ɏ�荞��ł䂭���Ƃ��ƌ�����B����́u�������V�l�ɂȂ����炱�����������v�Ƃ����悤�ɁA�������̐V���ȉ\���ɋC�Â����Ƃł�����B�[�I�Ɍ����u���҂̂��߂ɂ������o�����J�͂��o���v�u�����̍l�������т��v�u�l�Ɛl�Ƃ̂Ȃ���̒��Ŋw�ԁv�Ƃ��������������͖]�ށB

�y�X�S�E��������z

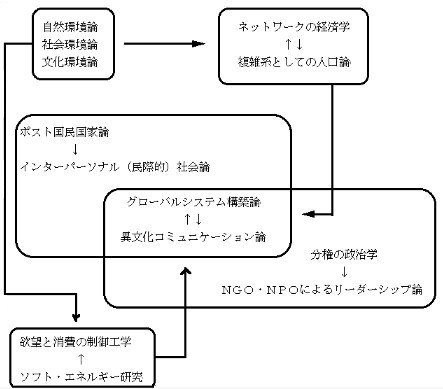

�@�����ɂ́u�ݕ��Ə��̃O���[�o�����v�u���Ƃ̗��O�̑��Ή��v�u�C���_�X�g���A���Y���E���x�����Y���ƍ������ƌ`���̖��ڂȊW�v�Ƃ����O�̑��ʂ��猩�����Ƒ��̕ω���������Ă���B

�@�ߑォ�猻��ɂ����Ắu���Ɓv�Ƃ������t�̈Ӗ��Â��́A�u�����v����u���l���v�ւƕω������ƌ�����B�u�����v�̖ʂł́A�����^�����獑�����Ƃ̌`���ւƂ��������̉�������ɁA���ۘA�����ʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B�������A�u���l���v�̑��ʂł́A�\�A�����A�č��̐��E�����ւ̔����͂���܂����ŁA�n��I�Ȏ����^���̍��g�����E���u����v�Ɍ����킹�Ă���̂ł���B�����A�V���Ɏ�����ڎw������n��̑�������i���ɉ�����v�����Ă���悤�ɁA�����Ɠ����ɐ��E�I�ȋ��͂����߂���p���h�b�N�X���A����̍��Ƒ��G�ɂ��Ă���̂ł���B

�@���̃p���h�b�N�X�́A�o�ςɌ���������B�����P�ɂ���悤�ɁA�����ł́A�P�Ƀ��m������������鍑�ۖf�Ղɗ��܂炸�A���Z�A�T�[�r�X�A���A�����ĘJ���͂Ƃ��Ă̐l�Ԃ܂ŁA�������z���đ�ʂɈړ�����悤�ɂȂ��Ă���̂ł���B���č��ƌ��͂̎x�z���ɂ������e���o�ς͐��E�o�ς̈ꕔ�ɑg�ݍ��܂�A�s��o�ςƓ����ɂ�����x���閯���`�̃V�X�e�����������z���ė��ꍞ�ށB�����R�������悤�ɁA���ꂪ���剻�Ǝ����^���̍��g�������炵���ƌ�����B����琭���̋nj����ƌo�ς̃O���[�o�����́A���Ƃ̎匠�ł͐���ł��Ȃ��A���R���̍������z�����j��ƈٕ����Ԃ̖��C�������N�����B�Ⴆ�A�M�щJ�т̌������o�j�n�Ȃǂ́u�����������P�s�ׁv���A�O�҂͐�i���́A��҂͓r�㍑�̎匠�̔ے�ƍl������B

�@�����ŁA���͂��ꂩ��̍��Ƒ��Ƃ��āu���Ƃ��Ă̍��Ɓv���l�������B�u���v���Ώې��E�Ɛl�ԂƂ̊Ԃɐ�����������ߒ��������u�S�́v�ł���悤�ɁA���Ƃ��u�L�@�I�v�ȁA���Ȃ킿�u�������Ɨ����Ȃ���A�����ɑS�̂̓��������Ȃ��v���݂ł���ׂ����B���̈Ӗ��ŁA�l�ԂƁu���ƂƂ������v�̌����ߒ���j��s�ׁA�Ⴆ�Ε��͎x�z����j��Ȃǂ̎��Ȕے�I�s�ׂ������ɒ��~���A�u�����̓Ɨ��v�Ƃ��Ă̑��l�Ȑ������������ɕۏႷ�邩���V�������ƂɂƂ��Ă̎�v�Ȗ��ł���Ǝ��͍l����B

�y�X�T�E�����z

��P�@�w�P�|�g�@�w�Q�|���@�w�R�|���@�w�S�|��

��Q

�i�P�j�u�l�ԂƊ��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����v�ɂ��ƂÂ����V�����w��̂�����B

�i�Q�j

�@���͓�̕��͂����ƂɁA�u�l�ԂƊ��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����v�̏d�v�����A�O�̒i�K�ɕ����Ę_�������B

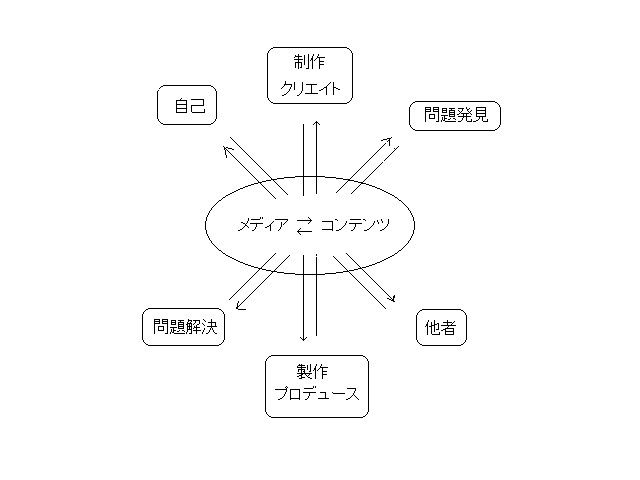

�@���͂`�ŏq�ׂ��Ă���̂́A�l�Ԏ�̂��q�̓I���E�ł�����Ə���}��ɂ��Ċւ��u�R�~���j�P�[�V�����v�̊�b�I�ȉߒ��ł���B�����̂���l�Ԃ͎��͂̊��������Ȃ�ɗ������A���p���Ă����B���̍ہA�u�����v�̊�b�ƂȂ�̂́A������^�����鑽�l�ȏ��̒��ɊW�E�\���E�K�������o���A���G��������������S�̓����ł���B�����āA�����l�ԂƊ��̊ԂɃR�~���j�P�[�V�����Ƃ����o�����I�ȉߒ����l����̂́A���̒i�K�ł́A���̐S�̓��������o�m�o���x���́u�I�ȓ����v�ƁA�����F�m���x���́u�\���I�ȓ����v���琬�����Ă��邩��ł���B

�@���������A�l�Ԃ��Ώۂ����A���f���鎞�A�����ɂ͎�ς������B���͂`�̃����^�����f������ς̓����ł��邪�A��ς͂������R�I�ɓ����̂ł͂Ȃ��B���ɂ��܂��K�����邽�߂ɁA��ς͂��̏�ɂӂ��킵�������^�����f�����\�z����̂ł���B�������A��x�͈��肵�����f������@�ɒ��ʂ��邱�Ƃ�����B�Ⴆ�A���m�̌��ۂɏo��������⑼�҂Əo��������A�u������̓��������v�ɂ���Ď�ς͕ύX��]�V�Ȃ������B�ǂ̂悤�Ɂu���̂̌����v��ύX����Ί��ɓK���ł��邩�Ɛl�Ԃ͍l���A�V�������f���ɏ]���Ċ��ɓ���������B�����ɁA���̒i�K�ł̊��Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������܂��̂ł���B���ꂪ���͂a�Ō����Ă���u���z���ɂ����̉����v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B

�@����ɁA���̃R�~���j�P�[�V�����ߒ��́u�w��̊�b�v�ł�����B�w��̖{���̖ړI�́A�l�Ԃ����R�⑼�҂��܂߂��u���v�ɓK�����Ȃ��玩�Ȃ̈ʒu���m���߁A��̓I�ɐ����邱�Ƃɂ���B����䂦�A�����ς��A�����Ȃ闝�_������ݏo�����l�X�́u�l�����̘g�g�v���̂������j�I�E�����I����ɂ���Ĕے�I�ȁu����v�ƂȂ�\��������B��ʂ̏�����邾���ł͊w��ɂȂ炸�A�n���I�ɐ����邱�Ƃɂ��Ȃ�Ȃ��̂͂��̂��߂ł���B�]���āA�w��̊�b�ɁA����܂ł̊w��̂��u�m�I�g�g�݁v�𑊑Ή����錴�����K�v�ɂȂ�B���ꂪ�A��̕���ɕ�������Ȃ��w�ۓI������f�[�^�x�[�X�\�z�ȂǁA��O�̒i�K�Ƃ��Ắu�J���ꂽ�R�~���j�P�[�V�����v�Ȃ̂��Ǝ��͍l����B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�X�T�E��������z

�@�ۑ蕶�`�a�ɋ��ʂ̘_�_�́u���_�̕��Ր��v�ᔻ�ł���ƍl������B���̏ꍇ�́u���Ր��v�Ƃ́A���_�I�Ɍ��o���ꂽ�u�@���v���ϑ��҂ł���l�Ԃ���Ɨ����āA������A�n��I�ȕ����̍��ق��đÓ����邱�Ƃ��ƌ����邾�낤�B

�@�f�J���g�ȗ��̗v�f�Ҍ���`�E���͎�`�Ɉˋ�����Ȋw�́A���݂̋��ɂ̒P�ʂ����߂邱�ƂŐ��E�̏����ۂ�����ł���ƍl�����B�����ł͎�̂ł���l�Ԃ��q�̂ł��鎩�R����Ɨ����Ă���ƍl�����A�l�Ԃ͎��R��ΏۂƂ��Ēm��A���̒m���ɏ]���Ď��R�𐧌�ł���ƐM����ꂽ�̂ł���B�������A���͂`�ɂ���悤�ɁA���R�̒��ɂ͖{���I�Ɂu�s�m�萫�v�u�������v���g�ݍ��܂�Ă��邱�Ƃ��킩��ɂ�A��ΓI�ŕ��ՓI�ȗ��_�����߂�Ƃ����u�m�v�̂�����͌��������悤�ɂȂ����B

�@����A��̂̑����瓯����������A���͂a�ɂ���Ƃ���A�u�Ӗ��Â��̑��l���v��F�߂邱�Ƃɂ���āA�R�~���j�P�[�V�����̕��ՓI�Ȑ������^���Ă�������炩�ɂȂ�B�������҂Ƃ̍��ӂ��K�v�Ȃ�A���̊�b�͎���̃A�C�f���e�B�e�B�����킸�Ɂu�Ӗ��Â��̋��L�v���Ȃ���邱�Ƃł��邪�A����́u�Ӗ��v���̂��s�m�萫���͂��ł���ȏ�A�Ӗ��Â�������Ƌ��ʂ̂��̂ł��邩�ǂ����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̓_�ł��A�u�ߋ��Ƃ̑Θb�v�u���҂Ƃ̑Θb�v���\�ł���Ƃ���ߑ�̗��_�́A���Ր��̍����������Ă���ƌ�����B

�@�������A�������A���_�̑Ó�����R�~���j�P�[�V�����Ɋ�Â����ӂ��s�K�v���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�ނ���A���l������������錻�ゾ���炱���A�����͒m�I�����ɕs���Ȋ�Ղł���ƌ����悤�B����䂦�A��X�͎����̐����Ă���u��v���ɂ��Ȃ���A�����ɑ��҂Ƃ̍��ӂ��\�Ƃ�����̂̌�����������m�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A�u���_�̕��Ր��v����̂���藣�����ƂƂ͋t�ɁA���_����X�́u�����v������E�Ƃ́u���a�v�ƌ��т���m�I�w�͂ɂ���ĉ\�ɂȂ�B

�@�����ɊҌ���`���́E�q�̂̍\�}����u�S�̘_�v�u�V�X�e���_�v�̔��z���K�v�ɂȂ�̂ł���B���̏ꍇ�́u�S�́v�́u�S�̂̓���ƕ����̓Ɨ���ۂV�X�e���v�Ƃ��Ắu�L�@�́v�ł���B�����l�ԂƂ��̑Ώۂ��݂��ɉe����^�������čs���悤�ȊW�ɗ��w���ڎw���S�\�����A�ߑ�ȍ~�̕����̎���ς��Ă����Ǝ��͍l����B

�y�X�U�E�����z

��P

�@���͍��x���Љ�ɂ�������{�̉ۑ�Ƃ��āu�̑��d�ƌ������̗����v�u�Ƒn�̎x���v�u���̔��M�v�̎O�_���d�v�ƍl����B�����́u��В��S�Љ�v�u���^�������Ӂv�u�ӌ��m�ɕ\�����Ȃ��v�Ƃ����O������̓��{�ᔻ�ɑΉ������ۑ�ł���B

�@���ɁA�����P�ŏq�ׂ��Ă���悤�ɁA�`���I�ɓ��{�ł͖������Ђ̗͂������A�l�����d����Ȃ��B���̂��߂ɁA���I�ȃA�C�f�A�Ɉˋ�����Ƒn�͐��܂�ɂ����B�����Ɂu�������Ƃ͏ォ��̖��߂ɏ]�����Ƃ��v�Ƃ����ӎ��������A�u�����̂��߂ɃA�C�f�A�����v�Ƃ������z���R�����B���ɁA���{�l�͗��w���ċZ�p���w�Ԃ����w���͎��ꂸ�A��������b�����ւ̓����͂킸���ł���B���̌��ʁA���E�I�Ɉ��p�����_���̖{���͏��Ȃ��A�H�Ɛ�i���ł���Ȃ���m�[�x����҂����Ȃ��B��������u�����̃A�C�f�A�𓐗p���ē�������N�Q�����v�Ƃ�������������u���{�������_�v���o�Ă���̂ł���B�����Ă��̖�肪�R�~���j�P�[�V�����ɔ��f����ƁA��O�́u���{�l�͏���������Ŕ��M���Ȃ��v�Ƃ������ɂȂ�̂ł���B

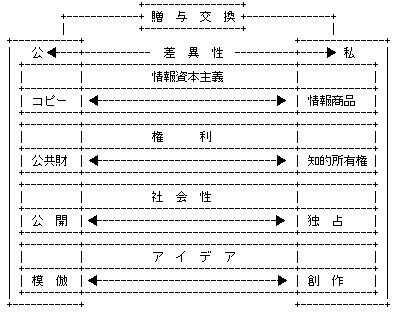

�@�����̖����܂Ƃ߂�A�}�̂悤�ɁA���{�ł́u���v�ɑ�����̈悪�y������A����炪�u���v�̗̈�ɏ]�����Ă���ƌ����邾�낤�B�������A�{���u���v�Ɓu���v�́A�u���l�������������R�Ȍv���A�т��āu�������v���x����Ƃ����A�����������̂ł���B����������A�������������̊Ԃɍ��ق����邩�炱���A�������͋��ʂ̗��Q�����o���Č��������铹��T��˂Ȃ�Ȃ��̂��B�䂦�ɁA�����R�ɂ���u���ِ��v�́A���{��`�̌����ł��邾���łȂ��A����Љ�́u���v�Ɓu�������v�����Ɏx���錴���ł�����B�Ⴆ�A�����P�A�Q�̓������E�m�I���L�����N�����A�R�s�[���×����ď�i���������Ȃ��Ȃ�A���̌��ʏ�铽����Č������Ƃ��Ă̒m�����낤���Ȃ邾�낤�B

�@�]���āA�����̉ۑ���������邽�߂ɂ́A���ɁA�`���I�u�W���V�X�e���v���瑽�l�������l�����d�����u���U�Ɠ����������������Љ�V�X�e���v�ւ̕ϊv�A���ɐV�����m���̌n�̊�b�ƂȂ镪��ւ̎x���A��O�ɒN�����A�N�Z�X�ł���R�~���j�P�[�V�����x���V�X�e���̍\�z���Ȃ����ׂ��ł���B�����̏�Ɂu���v�Ɓu���v�̑Η��𒆘a����u���^�����v�̌����������A���{�̐��E�ɑ���v�������傷��Ǝ��͍l����B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�X�U�E��������z

���P

�@�l�̃e�L�X�g�ɋ��ʂ��鎋�_�́u����Љ�ɂ����鏤�i�̃V���{�����v����сu���̈Ӗ��Â��Ɛ����l���̖��ڂȊW�v�ł���B

�@�`�ł́A���i�̓��퐶���ɂ�����Ӗ����A���i���̂̏ے��I���l���\�����邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B���̉ߒ���S���̂��L���ł���B�a�ł́A����L���Ȃǂ̃}�X�E�C���[�W����Ď������̐����l���ɂȂ��Ă��邱�ƁA���ɃA�����J�ł́A�����J���҂̐������x�z���Ă��邱�Ƃ��w�E����Ă���B�b�ł́A���i�̂��Ӗ����Љ�S�̂̈Ӗ��Â��V�X�e���̒��ɑg�ݍ��܂�A�������͌ʂ̃��m�ł͂Ȃ��u���m�̑̌n�������m�v�Ɗւ�邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B�����ł́A�l�ԍs���̌����ł���~���́A�u�ڕW�i�d�m�c�j��ڎw�����Ɓv�ł���Ɠ����Ɂu���p�̏I���i�d�m�c�j������v�ł���A����͎Љ�̉��l�̌n�A�܂蕶���ƌ��т��A����X�^�C���������̃X�^�C���ƂȂ�B�c�ł́A���i�̍��ق����l�ݏo������Љ�ɂ����āA�������������i�̍��ق�₤���̂��L���ł��邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���B�������A���̍L�����������ƍ��ى��̈��z�Ɋׂ��Ă���̂ł���B

�@����炩��ǂݎ��邱�Ƃ́A����Љ�ɐ�����l�Ԃ����m���V���{���𒆐S�Ƃ������������Ă��邱�Ƃł���A������ړI�����m��}��ɂ��Ȃ���Ό�����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�Ⴆ�A�u�K���ȉƒ��z���v�Ƃ����ړI���l���悤�B�����I�ɖ������肽�Љ�ł́u�K���v�͍L���ɂ���ĈÎ�����钊�ۓI�Ȃ��̂ł���A���ꂪ��̓I�ɉ����Ƃ������Ƃ͎����ł��킩��Ȃ��B��������������i�́u���l�ƍ������A�K�����ے����郂�m����ɓ���邱�Ɓv�ł���B�������A�₦�����������V���i�̂��߂ɂ��̗~�]�͖�������邱�Ƃ��Ȃ��A�u�K���̒Nj��v�͌��R���ɔY�܂���Ȃ���V�������m��ǂ�������s���ɂ�������Ă��܂��ł��낤�B���ꂪ����Љ�̐l�ԑa�O�ł���Ǝ��͍l����B

���Q

�@�d�́A�u���퐫����̒E�o�v�Ƃ������ۓI�ȖړI���A�E�C�X�L�[�Ƃ������m��}��ɂ��ĕ\�����Ă���L���ł���B�u�����{�[�̗��̐��E�v�Ɓu�����v�̋��E���A�C���[�W�̗���ɂ���ĞB���ɂ���Ă���B����䂦�A�ِ��E�ɗ������߂ɂȂ�����̎����K�v�Ȃ̂��A�l�͂�����l���Ȃ��B�z���C�g�A�I�[���h���烍�[�����A�R��ցB����Ȍ���������A�R�s�[�́u�����v�Ƃ́A�I��肪���̎n�܂�ł��������x���錇�R���ł���B

�y�X�V��@�z

�@�ۑ蕶�ł͓��ɓd�q���f�B�A�ɂ���ē`�����̊Ԑڐ����u�^�������v�ƌĂ�ł���B�ł́A�u�����v���邢�́u�������v�Ƃ͉��ł��낤���B���́u�������v�Ƃ́A�l�ԂƊ��Ƃ̊ւ������琶�܂�銴�o�ł���ƍl����B�Ⴆ�A������X�ɂƂ��đΗ�������̂ł���A���̒��Ő������т悤�Ƃ��鎞�u��R���v������A����́u����������v�ł���A�u�������v�ݏo�����̂ł���B�������A������X�̎v���ʂ�ɕς��A��������̂����R�Œ�R�����Ȃ����A�u����������v�܂茻�����͋H���ɂȂ�B

�@�Ȃ��d�q���f�B�A�����B�������x��Љ�ł́A���������ɂȂ�̂��B����͂܂��A�����F�����u���o�v�ɋɏ�������Ă��邱�ƂɌ���������B�u�t���[���ɂ���ʂ̐���v�u�N���ȉ摜�v�u���ߊ��̂Ȃ��v�Ȃǂɂ���āA�{���A�S�̓I�Ȋ��o�ł���u����������v���A���o���S�̊��o�ɕώ����Ă���̂ł���B�Ⴆ�A�J�����ɂ���Đ���ꂽ�����̒��ł́u���v���u���v���P�Ȃ�摜���ɂȂ�B����ƁA���Ǝ��̃R���g���X�g�ɂ���Đ��܂��u���̏[���v�u���̌��l���v�̊��o��������B

�@����ɁA�d�q���f�B�A�ł́A���Ƃ̑��l�ȊW���琶�܂��A�u���l�Ȋ��o�����ꂳ�ꂽ�S�̂Ƃ��Ă̌������v���ώ��������Ƃ�����肪����B�e���r�Q�[����C���^�[�l�b�g�ł́A���R�Ǝ����Ƃ̊W���A���l�Ǝ����Ƃ̊W���A���ׂăf�W�^��������A�t�@�C�����ꂽ���̃f�B�X�v���[�o�͂Ƃ��Ă����o�����꓾�Ȃ��B���ꂪ���퉻�����Љ�ł́A�S�Ă��u���l���v�ɂȂ�Ɠ����ɁA�����̒��Ɂu���l���v���N�����Ă���B�Ⴆ�A���l�̃S�V�b�v�ɑ���ߏ�ȊS�ƁA�d��Ȑ������ɑ��閳�S�Ƃ́A�������̓�̌����Ȃ̂ł���B

�@���̏̒��Ō����I�Ȍo���́u�S�̐��v������ɂ́A���炪�u��̓I���M�ҁv�ɂȂ邱�Ƃ��K�v���B���̂��߂ɂ͏����W�߁A�I�����A�������邽�߂̓Ǐ��ȂǁA�u�X�g�b�N�����m���v�𑝂₷���߂̓w�͂��K�v�ł���B�܂��A��̓I�Ȋ������d�v���B�Ⴆ�A�n��̎s���^���E�{�����e�B�A�����ւ̎Q���ł������Ōv�悵�����ł��悢�B�������g�̏����ȑ̌�����o�����邱�Ƃ��A���́u�^���������v�u�ώ����v�ɒ�R��������ł���A��b�ł���Ǝ��͍l����B

�y�X�V������z

�@���́A��Z�p�ɂ����̓`�B�E�L�^��Ƣ�m���ɂ���������̃o�����X���Q�P���I�̎Љ�ɕK�v���ƍl����B

�@�܂��A��Z�p�ɂ����̓`�B�E�L�^��̑��ʂŊ��҂����̂��C���^�[�l�b�g�̂悤�ȃl�b�g���[�N�E�V�X�e�����܂߂��}���`���f�B�A�ł���B�܂��A����ɂ���Ď��o�E���o�E�v�l�ɓ����ɑi����R�~���j�P�[�V�������\�ɂȂ�B����ɁA�o�������A���A�L�^�����������u���Α��v�̃R�~���j�P�[�V�����E�V�X�e���́A�����̐l�����߂���ƁA���l�Ȍl�����߁A���M���������̋����A���Ȃ킿�����Q�́u�ʗL�v���\�ɂ���B�����̓_�ŁA�}���`���f�B�A�̃l�b�g���[�N�́A���܂ł̂ǂ̃��f�B�A�����l�����R�ɔ��M���A�܂����R�ɃA�N�Z�X�ł���A�L�@�I�ɐl�Ɛl�Ƃ̌��т������߂郁�f�B�A���ƌ����Ă��悢�ł��낤�B���ꂪ�A�����P�́u�d�����V�����Љ�v�̍����ł���B

�@�������u�m���ɂ��������v���Ȃ���A�l�b�g���[�N�ŏW�߂�������������Ȃ��B���̏ꍇ�́u�������v�Ƃ́A�u������������̖��Ƃ��đ����邱�Ɓv�Ɓu�����̃v���Z�X���\�z���A���̎��H�̌��ʂ������邱�Ɓv�ł���B�O�҂�������A�l�b�g���[�N���p�҂͎����̏��j�[�Y�����ł����A���͒P�Ȃ��ʐ��Y�̏��i�ƂȂ�A������o��邾���ɂȂ�B�܂���҂�������A�l�b�g���[�N�ɗ������̎��W�E�I���E�����Ɣ��M�̂��߂̎�̓I�ȓw�͂��Y����A�v�l��K�v�Ƃ��Ȃ��A����₷�������ʂɗ������҂����̃l�b�g���[�N�E���[�U�[���x�z������t�@�V�Y�����o������B�܂�A�����R�Ŕᔻ����Ă��錻��́u���ő�E�b�q�ŏ��v�̎Љ�Ƃ́A�m���ɂ������������@���Ă���Љ�Ȃ̂ł���B

�@����ɁA�u�������v�̑Ώۂ͋�̓I�E�Љ�I�Ȗ�肾���Ɍ��肳���킯�ł͂Ȃ��B�����S�Ɂu�m���̓�d���v�Ƃ��Ď�����Ă���悤�ɁA��ϓI�E���_�I�ȕ���̖����A�m���ɂ��������̑Ώۂł���B������ǂނ��ƁA���҂ƒm���E���������L���邱�Ƃ̏d�v���͂�������o�Ă���B�]���āA�������ē�����m���Ɋ�Â��l�̎�̓I��M�E���M�\�͂��A�l�b�g���[�N�Љ�̏�ʂ��x������V�X�e�����A�u�m���v�Ɓu���v�̃o�����X���Ƃ��ŕs���ł���Ǝ��͍l����B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�X�V�E��������z

�@�u���Ƃ̖����v���l���邱�Ƃ́A���Ƃ��u���Q�̒����g�D�v�Ƃ��čl���邱�Ƃł���A�Z�̎��������̑��ʂ���ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B�����̎����͓�g�̑Η����ڂɂ���ĕ��͂ł���B����́A���Ɂu�~�]���K�����鑕�u�Ƃ��ċ@�\���A���͂ւ̕��]�𑣂����Ɓv�Ɓu��̓I�ӎv������x�����A���Ȏ����̎��R��ۏႷ�鍑�Ɓv�̑Η��ł���A���Ɂu�����̗ʓI�[�����x���鍑�Ɓv�Ɓu�����̎��I�[�����x���鍑�Ɓv�̑Η��ł���B

�@�����P�A�Q�́A���ꂼ��u�K���ɂ�铝���̌����ƌ������v�u�����̗ʓI�[���̕K�v���v���咣���A���̑Η����ڂł́u���͂ւ̕��]�v�A���̑Η����ڂł́u�����̗ʓI���ʂ̏[���v�ɑΉ�����B�������A�Ñ�ɂ����Ă������̎��I�[�����d������l�����͂���A�����R�́u�~�]�̊O�I�ȋK���v�Ƃ����_�ł͎����P�A�Q�Ƌ��ʓ_�������Ȃ���A�u�����̎��I�[���v�𗝑z�Ƃ���v�z��\���Ă���B

�@�����S�A�T�A�U�ɂ́A�Ñ�̎v�z�ɂ͌����Ȃ��u�����I�Ȑl�ԁv�Ƃ����A�ߑ�̐l�ԊςɊ�Â����咣���q�ׂ��Ă���B�ߑ㉻�ɂ���āu�i�V���i���E�~�j�}���v���[�����A���������͗ʓI�ɖL���ɂȂ�B�������A����ł��Ȃ��u�����̎��I���ʂ̏[���v�Ƃ����ۑ�͎c��B����́A����Љ�ł͕����̗ʓI�[���̂��߂̍��ƃV�X�e�����������āu�O�I�K���v�Ƃ��ē����A�t���I�ɌÑ�̂悤�ȁu���͂ւ̕��]�E�ˑ��v�ݏo���Ă��邩��ł���B���{�̍��������̉��E���i�����ʂ́u�J���ӗ~�̑r���v�����̗�ł���A�ߏ�ȕ������u�ꑮ�ւ̓��v�Ɣᔻ���鎑���T�̎咣�͂������������Ɋ�Â��Ă���̂ł���B

�@����䂦�A����̍��Ƃ̖����Ƃ́A�O�q������̑Η����ڂɂ�����u��̓I�ӎv����̎x���E���Ȏ����̎��R�̕ۏ�v�Ɓu�����̎��I�[���̎x���v�ɂ���ƌ�����B�{���A���Q�W���猩�����Ƃ̖{���Ƃ́A�u�����I�Ȑl�Ԃ����R�ɐ����邽�߁A���҂Ƃ̑����₷�邽�߂ɍ�鋤���̑��u�v�ł���B�����S�A�T�́u�s���Q���v�u���{�E�s��E�m�o�n�E�C���t�H�[�}������̋����ɂ��Љ�^�c�v�́A�����������Ƃ̋@�\�������������邽�߂ɕs���ł��邪�A������肾���łȂ��A�����ȂǁA�O���[�o���ł���Ɠ����Ƀ��[�J���Ȗ��Ɏ��g�ނ��߂ɁA����̍��Ƃ͒m���E�ӎv����E�s���̖ʂł��s�����x������V�X�e���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ǝ��͍l����B

�y�X�W������z

�@�l�̎����́A�l�X�ȑ��ʂŁA�\���ɂ����錾��Ǝ��o���f�B�A�̊W���q�ׂ����̂ł���B������m��Ȃ�����A�l�Ԃ̌o���ł��鐢�E�͐�������������̓I�Ȃ��̂ł������͂��ł���B�������A���o�̐��E�ɑ��A����ɃV���{���̐��E���D�ʂɗ��悤�ɂȂ����B����́A�l�Ԃ����͂̎��R�����߂����p����ߒ��ŁA���̌o���������Ƃ����V���{���\���ɂ���Ė@��������A��������@���╶�w�����܂ꂽ����ł���B

�@�����A���t���g���ĕ\�����邱�Ƃ͓����ɁA�����Q�ɂ���ʂ�A���t���x����_���̐���A�܂��A�l�X�̍l�����̘g�g���̂������j�I�E�����I�Ȑ����Ƃ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł�����B���̓_�ŁA�G��͎����R�Ŏ��l���q�ׂ�悤�ɁA���j�ƕ��������u�i���v�̕\���A�܂��������疳���̖L���ȉ��߂��\���ƂȂ�\�������B

�@���̔��ʁA���o���f�B�A�ɂ���ĕ\�����S������邱�Ƃ�����B���o���f�B�A�͓���̊���ɑi����傫�ȗ͂������A��̓I�Ȏv�l�͂�������r�������B�����S�łփ����O����i�̎��ɋ����Ă���u���͂Ɨ͊W�v�Ƃ́A�������e���r�W�����Ȃǂ̑�ʕ������f�B�A��p���Ĉ���I�ɑ�O�̊���𑀍삷��A����́u�}�X���f�B�A�Ƃ������́v���������Ă���̂ł���B�������A�R���s���[�^�̔��B�ɂ���Đ��܂ꂽ�C���^�[�l�b�g��}���`���f�B�A���g���ĕ\�����悤�Ƃ���A�}�X���f�B�A�ƈ���đo�����I�ȕ\���͉\�ɂȂ邪�A�[�������̒��ڐ��ɂ���čĂѓ�����肪������ł��낤�B���f�B�A���V�����Ȃ��Ă��A�g�������ς��Ȃ���A�u�\���v���V�����͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@���������ꃁ�f�B�A�̗͂��u��̓I�ȕ\���v�Ƃ��Ďg�����߂̎��݂��A�փ����O�Ǝ����P�̃N���[�̍�i�Ɍ���Ă���B�փ����O�́u�������v�Ƃ�����@�ŁA�R�s�[�ɕ`���������A�R�s�[�𑊑Ή�����I���W�i���̕\���A�P���ł��邪�䂦�Ɍ���l�l�̖L���ȉ��߂������\�������H�����B�N���[�́A�Ӗ�����`�Ԃ��A�܂��`�Ԃ���Ӗ����ǂ̂悤�ɔ������邩���A�����I�ȃ��x�����琸���ɖ₢�������B�ǂ���̎��݂��A���Č��ꂩ�琶�܂ꂽ�l�Ԑ��_�̖L�������A��葽�l�ȃ��f�B�A�E�\�����@�ōč\�����悤�Ƃ�����̂ł���B�ȏ�̂悤�ɁA�ǂ̂悤�Ƀ��f�B�A�����B���悤�ƁA�����Ǝ�̎�̐��������ŖL���ɏo��\�����ł��d�v���Ǝ��͍l����B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�X�X�E�����z

�i�P�j

�@���́u��k�i���̐��ݏo�������v�ɂ��ďq�ׂ�B�������A�����ł́u��k�i���v�Ƃ́A�Q�O���I�I���ł���u�ߑ㉻�̒x��v���傫�Șg�g�݂����B���W�r�㍑�͂���܂ŕn������I�s����ɋꂵ��ł������A�����ɂ͐����I�ߑ㉻�Ƃ����ǂ������߂̖ڕW���������B�������A�Q�P���I�ɖ��ƂȂ�̂́u���������ɂ͒ǂ����Ȃ��v�Ƃ����s���ł���B���ɁA���̎l�����I�ɐ���������ꂽ���x��́A�����l�b�g���[�N�̕����I��Ղ̏�ɐ��藧���Ă���B�Œ���̎Љ�{������������Ă��Ȃ��Љ�́A��Ɏx����ꂽ�o�ϋ����ɎQ�����邱�Ƃ����ł��Ȃ��B����䂦�A����Łu����E�Y�Ɖ��̒x�ꁨ�l���������Q��E�G�l���M�[��@�E���j��v�Ƃ������z�͏������A��������ł́u�r�㍑�ɂ͂��Ă̐�i���Ɠ��l�A����j�錠��������v�u�H�ƁE�G�l���M�[�E����Ɛ肷���i���͂��͂�ڕW�ł͂Ȃ��v�Ƃ����r�㍑������̋��₪�����邾�낤�B���ꂪ�Q�P���I�̐V���ȕ����ł���B

�i�Q�j

�@����܂Łu�����̌��E�v���c�_����鎞�A���S�I�Ȗ��́u���R���v�ł������B�������A�u���v�Ƃ́A�P�Ɏ��R���ɂƂǂ܂炸�A�u�Љ���v�u�������v�ɂ܂ōL�����Ă�����̂ł���B���m��Ȋw�Z�p���S�́u�r�㍑�x���v�́A�����������̑��`�����y�����錇�_�����B���̌��ʁA�x�Ə��̕s�ύt���u�k�̐�i���ɂ���̓r�㍑�x�z�v��ł��錻��̗��Ԃ��Ƃ��āA�r�㍑�͑S�ʓI�ɉ������̎x���V�X�e���Ɉˑ�������Ȃ��Ȃ�B�Q�P���I�ɂ́A����Ƃ͋t�́u���݂̎����Ɋ�Â���k�̍��ӂƋ����v���K�v�ɂȂ�B���̊�b�́u���̑��l�Ȃ�����Ɋւ��鑍���I�����v�u�r�㍑�ɑ��鋳��E���̑��ʂł̎x���v�u���ƊԂ̎x�z�Ə]�����z�������Ԍ𗬁i���ۉ��j�v�u�ߑ㉻�����̌������v�ł���B���������H���邱�ƂŁA�r�㍑�́u��i���̖͕�v����́A��i���́u����Ȃ�����Nj��v����̒E�p�������ł���Ǝ��͍l����B

�i�R�j

�y�Q�O�O�O�E�����z

�@�Q�O���I�̉Ȋw�Z�p�̓������ۑ蕶����ǂݎ��A�u�ړ��̋Z�p�̐i���v�ƌ����邾�낤�B��́u�l�E���m�v�̈ړ��ł���A������́u���v�̈ړ��ł���B

�@�A�[�~�b�V���̐l�X�͎����ԂȂǂ̈ړ���i��F�߂Ȃ��B���̂��߁A�����͈͂͋����Ȃ�A�����K���i�������ō��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�ނ�̓e���r�A�d�b�A�R���s���[�^���������Đ����Ă���B����ɂ���ď��͏��Ȃ��Ȃ�A�R�~���j�P�[�V�����ł���͈͂������Ă���B����ɑ��āA�������̐����͕֗��ł���B�ړ��́u�����E�����E�ʁv����ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǑ傫���B�l��m���ʂɁA�����A�����܂ʼn^�Ԃ��ƂŁA�~�������̂����ł��A�ǂ��ł���ɓ���B�������͐��E���ɍL����A�C�O���s��r�W�l�X���e�ՂɂȂ����B�܂��A�}�X���f�B�A�̔��B�ő�ʂ̏��𗘗p�ł��A�d�b��C���^�[�l�b�g�͏��̎��R�Ȍ������\�ɂ����B����炪�Ȋw�Z�p�̃v���X�ʂł���B

�@�������A��ʂ̏��̓��m�ɑ��鏊�L�̗~�]�Ə��������Ȃ����傳����B�܂��A���ʂ���m����������ƁA�����W�����ȖړI�����āA���̂��߂ɏ����W�߂Ă���̂��킩��Ȃ��Ȃ�B����ɁA�R���s���[�^�͘J���̎���ς����B�@�B�ɍ��킹�ē����̂Łu�Z�p�v���l�Ԃ��x�z���A�P���ȍ�Ƃ͘J���̈Ӗ������킹��B�܂��A�l�Ԃ̈ړ�������I�ɂȂ�ƁA�n��Љ��Ƒ��̓o���o���ɂȂ�A�l�͌Ǘ�����B�A�[�~�b�V���̐l�X�̉ƒ�ƒn��Љ���ɂ��鎿�f�Ȑ������A�`���I�Ȃ�Ƃ���������������́A����̂����̐����ƑS���t�ł���B�����͉Ȋw�Z�p�̃}�C�i�X�ʂł���B

�@�Q�P���I�̉Ȋw�Z�p�̔��W�ƕ�炵�̊W�́A�����̃}�C�i�X�ʂ�������������ɐi�ނ��Ƃ��]�܂����B�ł����v�Ȃ͎̂����I�ɗ~�]���R���g���[�����邱�Ƃł���B�Q�P���I�ɂ́A��葽���̏�l�b�g���[�N��ʂ��ė����B��X���������̓I�ɑI�����Ȃ���A�܂��܂����ɗ�����A���ʂȏ���ɒǂ��A����j�邱�ƂɂȂ�B�����ɁA�Q�P���I�̋Z�p�́A�V���ȎЉ�W�̑n���ɂȂ���\�������B����̓l�b�g���[�N�Љ�̉\���ł���B�n��⍑�����Čl���A�т���Љ�A����܂ł̍��ƃV�X�e�����琶�܂������������A���Ēn��Љ�����Ă����A�шӎ���������\�������B�����̖��Ǝ��g�ނ��Ƃ��Q�P���I�̃e�[�}�ł���Ǝ��͍l����B

�y�Q�O�O�O�E��������z

�@�ۑ蕶�ň����Ă��錻��̋Z�p�v�V�ŁA�ł��d�v�Ȃ��̂͏��Z�p�̊v�V�ł���B�����P�ɂ���悤�ɁA�Z�p�v�V�͎Љ�V�X�e���S�̂�ω������邪�A���Z�p�̊v�V�͎Љ�S�̂��u�{�[�_�[���X�v�ɕω��������ƌ�����B

�@�o�ςɂ�����e���ōő�̂��͎̂����Q�̓d�q������ł��낤�B�l�b�g���[�N�ɂ��������Ŋ�ƋK�͂̑召�Ɋւ��Ȃ��s��ɎQ���ł��A�����������������������e�ՂɂȂ����B����́u�K�͂̃{�[�_�[���X�v�Ɓu�n���I�{�[�_�[���X�v�̎����ł���B���̌��ʁA�s��͕����ʂ�O���[�o�������A��ƁA�l���킸�A���E�o�ς�����ɓ��ꂽ�o�ϊ�������ʉ������B

�@�������A�{�[�_�[���X�Ȍo�ς͌l�⒆����ƂɍL�͂Ȍo�ϊ����̋@���^�������ʁA�����R�́u�����Њ�ƁE�����Ɗ�Ɓv�̌��͂�����ɂ����B�Ⴆ�A�}�C�N���\�t�g�̂悤�Ȋ�Ƃ̓l�b�g���[�N�E�V�X�e�����x����f�B�W�^���Z�p���x�z���邱�ƂŁA���i����E�s���E����ȂǁA������Љ�V�X�e���ɉe����^���邱�Ƃ��ł���B���̌��ʁA���Ƃ̃��[�_�[�V�b�v���h�炢�ł���̂ł���B����́A���Ƃ̂悤�Ȓ����W���I�V�X�e���ɔ�ׂāA�l�b�g���[�N�̕��U�V�X�e�����A����Љ�ł͂������I�ɋ@�\����Ƃ������Ƃł���B

�@�������A����͍��Ƃ��s�v���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�ނ���A�l�E��Ƃ����R�Ɋ������邽�߂ɂ́A���Ƃ̎x�����K�v�ł���B�����R�ň����Ă��鍑�ۓI�ȋ������[���̖��͂��̑�\�ł���B�O���[�o���Ȍo�ϊ������\�ɂ���͎̂��R�������A���ۓI�ȃ��[�����Ȃ���A���ۋ������e���̍����K���̍��ŕs�����ɂȂ�����A�t�Ƀ��[�������m�łȂ������������S�̂悤�ȕی�f�Վ�`�ւ̌X�����߂邱�Ƃɂ��Ȃ�B�����������[���͋����V�X�e���̕K�v�����Ӗ����邪�A���ꂩ��̍��Ƃ͋����V�X�e���Ƃ��Ă̖�����S���ׂ��ł���B����Ɠ����ɁA�����T�ɂ���u�匠�����l�v�̖������d���Ȃ�ƌ����悤�B���Ƃ������̂��߂̃V�X�e���ɂȂ�A�����ł͌l�̎����I�Ȏ��ȐӔC����苁�߂��邩��ł���B�܂�A���Ƃ��l�ɑ����Č���������V�X�e������A�l�����ƂƂ����x���V�X�e���𗘗p���Č���������V�X�e���ւ̕ω����K�v���Ǝ��͍l����B

�y�Q�O�O�P�E�@�w���z

�@���҂̎w�E����u���A���v�Ƃ͐l�ԂƊ��Ƃ̊ւ������琶�܂�銴�o�ł���B�Ⴆ�A������X�ɂƂ��đΗ�������̂ł���A���̒��Ő������т悤�Ƃ��鎞�ɒ�R��������A����́u����������v�ł���A�u���A���v�ݏo�����̂ł���B

�@�������A���̑�����̒�R�����傫�����Ċ��ւ̓������������̕ω������ݏo���Ȃ����A��X�́u���A���v�������邱�Ƃ͂Ȃ��B�Ⴆ�A�����̓����̃C�f�I���M�[�I�Η��́A���������ߑ�Ȓ�R���ł������B��킪�I���A�\�A�����邱�Ƃ�\���ł����҂͂��Ȃ������B�ۑ蕶�ɂ���u�x�������̕ǂ̕���v�������������������̂́A�u���A���Ȍ����v�����̒���ł��j��A��������������ꂽ����ł���B

�@�t�ɁA�����v���ʂ�ɕς��A��������̂����R�Œ�R�����Ȃ������A�u���A���Ȋ��o�v�͋H���ɂȂ�B�Ⴆ�A���@�[�`�����E���A���e�B�́u���l�T���v�̃r�f�I�Q�[���̂悤�ɁA�{���A�S�̓I�Ȋ��o�ł��鐶������������o���S�̊��o�ɕώ������A����̗~�]����̂��番�����ċǕ�������B�S�Ă��\�ɂ���S�\���̓��A���̑�p�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���̓_�ł͉Ȋw�������A���m�̉\���ւ̒����Y�ꂽ�C�f�I���M�[��@�������l�ł���B

�@�����ɑ��A���A���̍Ō�̋��菊�Ƃ��Ē��҂́u���v�������Ă���B�m���ɁA��X�́u���܂ꂽ���́v�ł���Ɠ����Ɂu�����ׂ����́v�ł���A���Ǝ��̗��҂����S�̂Ƃ��āu���A�����Ɂv�����Ă���Ƃ����������u���A���v�ł���B����ɉ����āA���l�Ƃ̊W�ł́u���Ȃ����݂��邾���łȂ��A���҂��܂��ʂ̎��ȂƂ��đ��݂���v�Ƃ����u���҂ɑ��鋤���v���u���A���v�ł��낤�B�������A��ËZ�p�̍��x���ɂ���Ď����������牓���Ȃ�A�C���^�[�l�b�g�ł́A���l�Ǝ����Ƃ̊W�����ׂăf�W�^��������A�t�@�C�����ꂽ���̏o�͂Ƃ��Ă����o�����꓾�Ȃ��B�����ł����A���͋H���ɂȂ��Ă���B

�@�u�����̐����̃��A���Ƃ̐G�ꍇ���v�́A�����炭�C�f�I���M�[�ł��@���ł��Ȃ��A�Ⴆ�Βn��̎s���^���E�{�����e�B�A�����Ȃǂ̑��l�Ȍo����ʂ��āA�����ƈَ��ȔN��̐l�X�A�����ƈَ��ȕ��������l�X�ƌ𗬂��ď��߂ĉ������̂ł��낤�B�������u�����ϊv�̉\���v�̂Ȃ����A���́A�ȒP�Ɍ����ǔF�ɑ�����B���̈Ӗ��ŁA���l�Ȍo���Ɠ����ɁA�V���Ȏv�z�ݏo���w�͂����A���̉ɕK�v���Ǝ��͍l����B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c�W��

�E�o��̌X���c�e�[�}�I�ɂ͕p�o���̈�B���w���̂X�V�N�x�o��̗ޑ�ł���B���_��������Ă������Ȃ�A����ɂł��ł���B�r�e�b���_���[�~�̓~���P����T�ޑ�B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����E�Q�O�O�P�z

�i�P�j

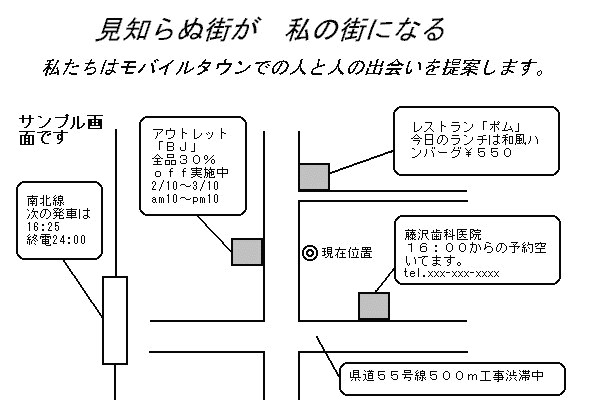

�@�Q�P���I�̃r�W�l�X���Ƃ��āA���́u���o�C���E�^�E���v�T�[�r�X���Ă������B����͌g�ѓd�b�����f�B�A�c�[���Ƃ��āA�X������l�X�Ɏ��Ӓn��̏��������̂ł���B��̓I�ɂ́A�f�o�r���邢�͂o�g�r�̈ʒu���T�[�r�X�ƌg�ѓd�b��g�ݍ��킹�A�X������ƌ��݈ʒu�̎��͂̓X�̏��A�n�}���A��ʏ��Ȃǂ��[���ɕ\�������B���X�g�����Ȃ烁�j���[�A�a�@�Ȃ�f�ÉȂ�f�@���ԁA���X�Ȃ�o�[�Q�����A���̑��n�}�⎞���\�Ȃǂ������P�ɂ���S�Ă̌`�̃R���e���c�ŗ�����B��������Q�A�S�ɂ���悤�ɁA�g�ѓd�b�E�Ɠd���i�̋@�\�i���ɔ����āA�ƒ���ł������̏������R�ɗ��p���邱�Ƃ��ł���B

�@���̃T�[�r�X�͂Q�P���I�̎Љ��ς���͂������Ă���B����Љ�ł͌l���Ǘ����A����ŎЉ����������A�Ǘ����O�ꂵ�ăR�~���j�e�B�̊����������Ă���B�N�����s�s�̒��ł́u�悻�ҁv�ɂȂ��Ă��܂��̂��B�������A���o�C���E�^�E���̃T�[�r�X�ɂ���ĊX�Ɂu�悻�ҁv�͂��Ȃ��Ȃ�B�X������S�Ă̐l�����̊X�́u���ʁv�ł���A�Â�����̏Z�l�̂悤�ɃR�~���j�e�B�̈���ɂȂ��̂ł���B���҂̑��ɂƂ��Ă��A�ʂ̐�`�R�X�g�ɔ�ׂĊ����ŁA�n������u���v����郁���b�g������B

�@�u���v�͒P�Ȃ�f�W�^���R���e���c�ɂ���Ăł���̂ł͂Ȃ��B���ۂɊX������A�����ŏo��l�X�ȏo�������o�����āu���v�����܂��̂ł���B�܂�A�u���v�͎����R�̃G�N�X�y���G���X�ł���B�G�N�X�y���G���X�͏o��ɂ���čL������̂ł��邩��A���o�C���E�^�E���̃T�[�r�X�͏o��̋@��𑝂₵�A�o��̃��x����[�߂�ƌ�����B����͎����T�̎����Q�P���I�^�̃R�~���j�e�B�n���̗͂����B���̃T�[�r�X�ɂ���āu���m��ʊX���A�����̊X�ɂȂ�v�̂ł���B

�i�Q�j

�E��Փx�c����

�E�o��̌X���c�e�[�}�I�ɂ͕p�o���̈�B�������A�����e���i���A��含���������B�C���^�[�l�b�g�₉���[�h�̃R���e���c�T�[�r�X�𗘗p���Ă��邩�ǂ����ŗ���x���傫���ς�邾�낤�B�L���f�U�C���̐}���͐V�X���B�r�e�b���_���[�~�̓~���Q����R�ޑ�B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�O�Q�z

�@���͒��҂́u��邵�����́v�ɑΒu����錾�t�Ƃ��āu�n���������́v��I�ԁB�ۑ蕶�ł́u��邵�����́v���u�u�Ă���́v�Ƃ��đ������Ă���B����͕����I�ȗ�ł͐�݂œy�̓y��Ɛ�̐����u�Ă�R���N���[�g�̌�݂ł���A�̂Ŏ��R�Ɛl�Ԃ̐G�ꍇ�����u�Ă锒������̕֊�ł���B����ɁA�u��邵�����́v�͐l�ԊW�ɂ����Ắu��t�̑����v�u�m��Ȃ��ӂ�v�Ƃ��ďq�ׂ��Ă���B����͕K�v�ɉ����Đl�ԂƐl�Ԃ�藣�������������Ă���̂ł���B

�@����䂦�ɁA�u�u�Ă���́v�ɑΒu����錾�t�́u�n���������́v�ł���B���R���ɂ����ẮA�R���N���[�g�Ōł߂Ă��Ȃ��y�ɂ͐������݂��݁A�^����h���A�A������Ă�B�y�͐��Ɛ����̔}�������u�n���������́v�ł���B�̂ł͖̑f�ނ�|���o���������R�Ɛl�Ԃ̊ԂɁu����v��u�v���v��n�������āA�����Ɂu����v��u�A�ȁv�ݏo���B�l�ԊW�ɂ��Ă��A����ւ̎v�����u�n�������v���Ƃ���u�l��v��u�v�����v�����܂��B���̂悤�Ɂu�n���������́v�́u��邵�����́v�ɑΗ�����B

�@�M�҂́u��邵�����́v��ے肵�Ă���̂��낤���B�����ł͂Ȃ����낤�B�ނ͌���̎Љ�ŁA�������g���u��邵���v���X�`�b�N�v�̂悤�ȁu�u�Ă���́v�Ɗ����Ă��邩�炾�B����́A�M�҂����f�B�A�Ŕ�������Ƃ������Ă���u�����d�b�v�u�����点�d�b�v�Ɓu�l�ԊW�̐e�����v�̋����������ݏo���S��Ȃ̂��ƍl������B�����ɂ́u���v�Ɓu���ҁv�Ƃ̊W�̕ώ�������Ă���B

�@�u�킽�������v�Ƃ́A����Ӗ��Łu�킽�����n���v�ł���B���͑��҂Ɓu���t�v��n����������u����v��n���������肷�邱�ƂŊW����茋�ԁB���ɂ́u�\�́v�����u�n�������v�Ɏg����B�������A�d�b��ʂ��Ĉ���I�ɑ�����u�V�C�\��v�̂悤�Ȍ����点�̃��b�Z�[�W�́u�n�������v�����ۂ��錾�t�ł���B��������̕֊��^�C���Ɉ�a�����犴���Ȃ��Ȃ�������̓��{�l�́A���R�⑼�҂ɑ��Ă��u��邵���v�\�ʂ�v�����Ă���B�������A���̈���ő��҂̈ӌ��d���邽�߂́u�m��Ȃ��ӂ�v�͂܂��O�ꂵ�Ă��Ȃ��B�M�҂́u��邵�����́v�̌��������Ɂu�n�������v�̗��z�����Ă���̂��Ǝ��͍l����B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c���ۓI�Ȗ��Ƃ����Ӗ��ł́u����v�B

�E�o��̌X���c�������N���̌X���ł���u����Љ�_�v�̕����ɑ������蕶�ł���B�����T�m���_���I�Ȗ���N�������Ƃł��邱�Ƃ�m��Ȃ��ƁA�����q�ׂ����̂��S���킩��Ȃ������m��Ȃ��B�������A��������Ή����T�m�̕��͂ɂ͂ǂ����ŐG���͂��B�u���Љ�_�v�u����Љ�̐l�ԊW�v�Ȃǂ̃e�[�}���̂͏��_���ɕp�o�ł��邩��A�U���łȂ����_������������肵�Ă������Ȃ�ł���B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����E�Q�O�O�Q�z

�i�P�j

�@�O�̎������猾���邱�Ƃ́A���j�I�ɓ����l�Ԋ����̏ے��ł������Ƃ������Ƃł���B�o�x���̓��́u�ɉh�v�́A�A�����J�̖��V�O�́u���R�Ƌ����v�́A�����ăt���[�̃^���[�́u�l�b�g���[�N�v�̃V���{���ł���B����炪�ے�����l�Ԋ����́A�l�Ԃ����R�����߂��A�������A�x�z���悤�Ƃ������j�������Ă���B�Ƃ�킯�ߑ�ȍ~�A�����ł́u���ߖ@�v�Ɓu�͊w�v�����܂�A���E���ώ��ȍ��W�n�̒��ɕ����߂�Ȋw�Z�p�����W�����B

�@�����Q�́u�s�s���v�悷��O���b�h�v�͂����������W�n�̈�ł���B�����ł͋ώ����ƑΗ�����_�@�Ƃ��āu�����������v�𑨂��Ă��邪�A���W�n����l����A���ʂ����Ă����l�Ԃ��O�����ɍ��W���g���������ʂƂ��Ė��V�O�����܂ꂽ�ƌ�����B���V�O��������Nj����������̗��R�͌�����`�ł���B�s�s�����ʓI�ɍL���炸�ɐ��������L�т�̂́A�l�E���{�E���������ɋɌ��܂ŏW��ł��邩��ł���B

�@�������A������`���Ɍ��܂ŒNj�����A�u����������Ȃ���Ԃ͖��ʂł���v�Ƃ��������ɂ���Ď��R���͔j��A�s�s��Ԃ͐����̑��l����r�������u���҂�������������p�Ёv�ɂȂ��Ă��܂��B����ɁA�x�Ə��̏W���ɂ���Đ��E�I�ɕn�x�̍����g�債�A���V�O�����W�����i���̓s�s�́u����̃o�x���̓��v�ɂȂ邾�낤�B���ہA2001�N�X���P�P���ɋN���������V�O�ւ̃e���́A��X�ɌÂ��`���Ƌ��P��z�N�������̂ł���B

�@�o�ϐ������R���g���[�����Ȃ���l�ނ������c�邽�߂ɂ́A�t���[�̌����u�F���D�n�����v�̒��ł̐��E�l�b�g���[�N���K�v�ł���B�������A����͋Ǐ��I�ȕx�̏ے��Ƃ��Ă̖��V�O�ł͂Ȃ��A�n���S�̂���̃h�[���Ƃ��ĕ����悤�Ȕ��z�ɂ���ĉ\�ł��낤�B�����ŕK�v�ɂȂ�̂́A��剻���ꂽ�Ɍ��I�ȋZ�p�ł͂Ȃ��A�m�̃l�b�g���[�N�ɂ�鑍���I�ȋZ�p�ł���Ǝ��͍l����B

�i�Q�j

�E��Փx�c�W���I�B

�E���̌X���c����s�s�_�̊�{�I�Ȗ��ł���B�r�e�b�̑����̉ߋ���ƂȂ��肪����̂ŁA������Ă����Ό˘f�����Ƃ͂Ȃ��B�u�v���W�F�N�g�̒�āv�͍�N�ɑ����X���Ȃ̂ŁA���������͂Ȃ��������낤�B�i�r�e�b���_���[�~�̓�w���S��E�~���P���T��Ȃǂ��ޑ�B�Ċ��u�K�ȂǂŃt���[�̋Ɛт͏Љ�ς݁B�j

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�O�R�z

�@�u�l�v�̌���́uindividual�v�ł���B���̖{���̈Ӗ��́u�s���v�ł���A��������ȏ㕪���ł��Ȃ��Љ�̊�b�Ƃ��āu�l�v�͒�`�����B�������A���̌l���u�튯�̏W���v�Ƃ��Ă���ɐg�̓I�ɕ������A�������튯�́u���p�v�ɂ��Ă͑�O�҂����肷��̂��A�ۑ蕶�Ř_�����Ă���u��É����ꂽ�Љ�v�ł���B�u����������g�́v�Ƃ́A���̂悤�Ȉ�É����ꂽ�Љ�ɂ�����l�̕����E���ł�\���������t�ł���B

�@�C���@���E�C���b�`�́A���Č���́u�m���E�\�͂ɂ���Čl��������Љ�v���u�w�Z���Љ�v�ƌĂ�Ŕᔻ�����B���́u����������g�́v���w�Z���Љ�̋A���ɑ��Ȃ�Ȃ��ƍl����B��Ƃ��āu���v�ɂ��čl���悤�B�u�l�v�̑����ł���u���v�́u���Ƌ�ʂ���鐫���v����������u���l���v�̂��Ƃł���B�Ƃ��낪�A����̎Љ�Ōl�����ʁE�]�������̂́u���҂Ƃ̗l�X�ȈႢ�v�ɂ��̂ł͂Ȃ��A�w�͂Ȃǁu���ʂ̃X�P�[���v�Ŕ�ׂđ��҂��D��Ă��邩�ǂ����ɂ��B�܂�A�{���́u���v�́u�����̊�ɂ�鏘�v�ւƕώ����Ă���̂ł���B�w�Z���Љ�ł́u�������v�Ɓu���v��藣�����Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�������A�ߑ�I�Ȗ����`�̎Љ�ł́A���ʂɂȂ���u���v�͋�����Ȃ��B�����Łu���l�ɂ�鏘���ɂ��鋆�ɂ̌������v�����߂���B����̈ڐA�悪�u������ɒl����l�����ǂ����v�Ƃ͖��W�Ɍ��肳���̂́A���́u���ɂ̌������v�̈��ł���B�܂��A�����S���ɏZ���[�R�[�h�����āu�Z��l�b�g�v�ŊǗ�����̂��A���ꂪ�u����Ƃ��Ă̒P�Ȃ鐔���v�Ƃ������ɂ̌�������������ł���B���̂悤�ɁA�w�Z���Љ�̏��́u����̖��Ӗ����v�Ɍ������̂ł���B

�@�������A�u���ɂ̌������v�ɂ͗��Ƃ���������B�{���u�������v�͌l�ƌl�̍��ӂɂ���Đ��藧���̂ł���B�����I�ȍ��ӂ������������ӎu���x���Ă���̂ł���B�Ƃ��낪�A�u��O�҂ɂ��l�E���̖��Ӗ����v���{���̌������Ƃ���ւ��ƁA���������x����u���v�́A�g�̓I�ɂ��Љ�I�ɂ��s�v�ɂȂ�B�u���v�͑��݂��Ȃ��̂ł��邩��A�u�����g��������s�ׁv���u�����S�̔��Љ�I�s�ׁv���u�ے�I���l�v�������ċ������B�������āA�{���̌����������鋰��ɉ�X�͒��ʂ��Ă���Ǝ��͍l����B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c���ۓI�Ȗ��Ƃ����Ӗ��ł́u����v�B

�E���̌X���c��N�ɑ����āu�����Ǝ��v�̕����ɑ������蕶�ł���B�ߋ���������������Ȃ�ɋ�J���Ȃ��ł��낤�B�������A����ڐA���ɂ�����肷����Ƙ_�|���B���ɂȂ�₷���̂Œ��ӂ��K�v���B���̉�́w���ꂩ��ł鏬�_���x�̉�����p�������́B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����w���E�Q�O�O�R�z

���P

�@���̓t���[�G�[�W�F���g�����{�ł͍L�܂�Ȃ��ƍl����B����͓��{�Љ�̍\���Ɠ`���I�ȎЉ�ӎ��Ɍ���������B

�@�A�����J�̎Љ�́u�_��v�u���ȐӔC�v����b�ɒu���A���̌���Ōl�̎��R�d����Љ�ł���B�����炱���u��Ђ̂��߂Ȃ�ǂ�Ȃ��Ƃł�����v�̂ł͂Ȃ��A�u��ЂƎ����͂����܂Ō_��W�ɂ���A�_��ȊO�̎d��������K�v�͂Ȃ����A�_���ΐg���͎��R�ł���v�Ƃ������������\�ɂȂ�̂ł���B

�@����ɑ��āA���{�̊�Ƃɂ͉Ƒ��I�Ȍ����d����u�����Љ�v�̍\�����������c���Ă���A�Ј��͌o�c�҂̑�����u�Ŏ�����v��v�������B���ꂪ�u��Ђ𗣂��Ɛ����Ă����Ȃ��v�Ƃ����ӎ��ݏo���A��В��S��`���Đ��Y����邱�ƂɂȂ�B

�@���̂悤�ȑO��ɉ����āA������{�̘J�����ώ�������A�n���J���҂��s�v�ɂȂ������Ƃ��Ɨ��ւ̈ӗ~�����������Ă���B���Ɍ���̐N����̐E�ƑI���̓��@�́u�n������̒E�o�v��u�d���ɂ�鎩�Ȏ����v�ł͂Ȃ��A��Ƃ�����u�x�ɂ̑����v��u���������{�݂̏[���v�ł���B���������v������A���{�ł̓A�����J�̂悤�Ƀt���[�G�[�W�F���g�͍L�܂�Ȃ��Ǝ��͍l����B

���Q

�@���̓t���[�G�[�W�F���g�����{�ł͍L�܂�Ȃ��ƍl����B����́A�܂����ɐE�ƈӎ����u���Ȏ����^�v�ł͂Ȃ�����ł���B�u���Ȏ����^�v�Ƃ́A�����S�|�P�O�́u���R�v�̒�����I�ׂu�����̔\�͂��\����������v�u��肪����������v�Ȃǂł��邪�A�����͍ł��傫�ȓ]�E���R�ł͂Ȃ����A�ߔN���ʂ��������Ă���B����ɑ��āu��ЁE�ƊE�̏������s���v�u���^�Ȃǂ̑ҋ����悭�Ȃ��v�Ƃ����]�E���R���ł������A���Ɂu�����̕s���v�v���͑������Ă���B�����X���͎����S�|�R�ɂ�������B�����S�|�P�ōł��Ɨ��ӎ��̋����A�R�O��O���̒j���̓Ɨ��j�Q�v���̏�ʂ́u������v�Ɏ����Łu�����̕s����v�ł���B�����S�|�Q�ōł��Ɨ��ӎ��̋����Q�O�ォ��R�O��̏����ł��A�Ɨ��a�O�v���̏�ʂɁu�����̕s����v�Ɓu�x�݂̕s�K���v�������Ă���B����́u�d���̖ʔ����v�����{��Ƃɂ�����J���̗U���ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ̌���ł���B

�@���c�u�����L����Ȃ����̗��R�́u�Љ�I�o�b�N�A�b�v�̕s���v�ł���B�����S�|�R�ɂ��ƁA�j���Ƃ��R�S�Έȉ��ł́u�d����̐ӔC�������Ȃ��v�u�m�E�n�E�s���v�u������v���傫�ȑa�O�v���ł���B�u�m�E�n�E�s���v�͎d���̎������ω����Čl�́u���蕨�v�����ʉ��ł��Ȃ����ƁA�u�ӔC�E�����v�̖��͋�s�Ȃǂ����K�͊�ƂɗZ�������A�Z���̏��������������Ƃ������Ă���B�}�Q�A�����S�|�T�́A��������i�C�����̕ω��Ŏ��c�Ƃ������������Ƃ������A��������}�P�̂悤�ȋN�ƈӗ~�̌������o�Ă���̂ł���B

�@��������]���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�����S�|�V�A�S�|�X�ł͏����̓]�E�ӗ~���������A���������������͎̂Љ��Ղ̂h�s���ł��낤�B�}�R�Ŏ��c�Ƃ������Ă��鍑�́A�l�b�g��ŃE�F�u�T�C�g�������Ă��鍑�ł��邩�炾�B�܂�A�����ɂ��h�s�N�Ƃ̎x���Ȃǂɂ���ď��ς��\�������邪�A���{�̌���ł͂��������Ǝ��͍l����B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c���ɓ���_�͂Ȃ��A�W���I�B

�E���̌X���c�������ԕύX�ɔ����ėl�X�ȉ��������������A����܂łƂ��܂�ς��Ȃ��������ł������B�i�������̕��Q�ɗގ����Ă���B�j�������p�ɉ���������̂ŁA�����Ԃ̊W���悭�l����K�v������B�����Ȃ����������Ԃ͂��������S�̂̍\�z�Ɏg���ׂ��ł��낤�B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�O�S�z

�@���҂͌o�ςƏ��̃O���[�o�����ɂ���āu���Ƃ̗��O�̑��Ή��v���N�������ŁA�����̍��ƓI�����ɂ��Η��������Ȃ�ƍl���Ă���B���̌������l���Ă݂悤�B

�@���㍑�Ƃ̐��i�́A���z�I�ȋ������Ƃ��Ắu�����v���猻���I�ȁu���l���v�ւƕω������ƌ�����B�����̖ʂł́A�������Ƃ��獑�Ƃ������������������̏�ɁA���A���ʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B�������A���l���̑��ʂł́A���\�A�n����O���E�ɂ����鎩���^���̍��g�����E���u����v�Ɍ����킹�Ă���̂ł���B�����A�V���Ɏ�����ڎw������n��̑�������i���ɉ�����v�����Ă���悤�ɁA�����Ɠ����ɃO���[�o���ȋ��͂����߂���p���h�N�X���A����̐��E���G�ɂ��Ă���̂ł���B

�@���̃p���h�N�X�́A�L�`�̃O���[�o�����ɗR������B�����ł̓��m�����ł͂Ȃ��A���Z�A�T�[�r�X�A�J���͂Ƃ��Ă̐l�ԁA��A�������z���đ�ʂɈړ�����悤�ɂȂ��Ă���B���č��Ƃ̎x�z���ɂ������e���o�ς͐��E�o�ς̈ꕔ�ɑg�ݍ��܂�A�s��o�ςƓ����ɂ�����x���閯���`�̃V�X�e�����������z���ė��ꍞ�ށB���ꂪ���剻�Ǝ����^���̍��g�������炵���ƌ�����B�n��I�ȑ��l���ƌo�ς̃O���[�o�������A���Ƃ̎匠�œ����ɐ��䂷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��������A�ٕ����Ԃ̖��C�Ǝ��R���̍������z�����j�����N�������B�Ⴆ�A���q���ɂ��C���N�x���Ȃǂ́u�������������v�͓r�㍑�̖��͉��̌��ʂł���A�M�щJ�т̌����Ȃǂ͐�i���̖��͉��ɂ����̂ƍl������B

�@�����ŁA���͂��ꂩ��̐��E���Ƃ��āu���Ƃ��Ă̐��E�v���l�������B�u���R���v�����E�Ɛl�Ԃ̊Ԃ̌����ߒ��������u�S�́v�ł���悤�ɁA���Ƃ̂Ȃ���ł��鐢�E���u�L�@�I�v�ȁA���Ȃ킿�u�������Ɨ����Ȃ���A�����ɑS�̂̓��������Ȃ��v�����͂����������݂ł���ׂ����B�������A���Ƃ́u�K�v�ł��邪�s���R�v�ȋt���I���݂ł��邩��A���́u�����́v��S���̂͂m�f�n�E�m�o�n�̃l�b�g���[�N�ł���B�l�b�g���[�N�𒆐S�ɂ����V�X�e���́A�����ȒP�ʂ̖��Ƒ傫�ȒP�ʂ̖����Ɉ������Ƃ��ł���B�Ⴆ�A�����n��̖��O�x����n���K�͂̊��j��ɓ����Ɏ��g�߂�̂ł���B���̂悤�ɁA���l�Ȑ�����������X�̐l�ԂƁu���Ƃ��Ă̂܂Ƃ܂�������E�v�̎��R�Ȍ𗬂��V�������E���ł���Ǝ��͍l����B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c�W���I

�E���̌X���c��N�܂ł̂�⒊�ۓI�ȁu�����Ǝ��v�̏o�肩��A��̓I�ȁu�O���[�o�����v�̖��ɓ��e���ω������B���ɂƂ��Ă͉��₷���Ȃ����ƌ����邾�낤�B�X�S�N�x��������w���̏o��w���ꂩ��̍��Ƒ��x�ɑ�ς悭�������ł���B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����w���E�Q�O�O�S�z

�y��P-�P�z

�@���Ɏ����͈̂Í��̖��ł���B�u�P�E�P�P�E�Q�E�P�P�E�V�v�Ƃ��������̗�́u�A�J�C�J�I�v�Ɠǂ߂�Ƃ����B�ł́u�R�E�T�E�P�R�v�͂ǂ��ǂ߂悢���B

�y��P-�Q�z

�@�Í��Ɏg���Ă��鐔�����S�đf���ł��邱�Ƃɒ��ڂ���A�f���̗�u�P�E�Q�E�R�E�T�E�V�E�P�P�E�P�R�c�v���u�A�C�E�G�I�J�L�c�v�ƈ�Έ�ɑΉ����Ă��邱�Ƃ��킩��B�]���ĉ́u�E�G�L�v�ƂȂ�B

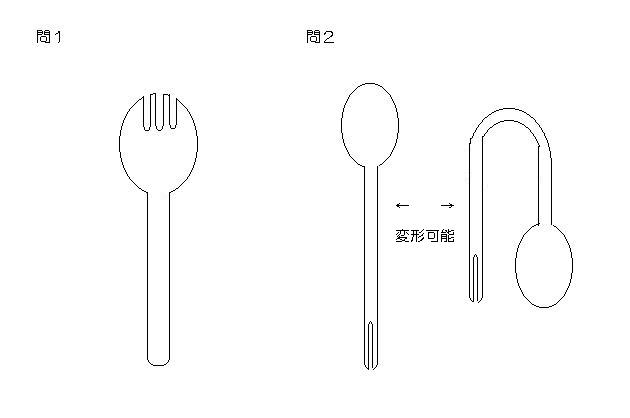

�y��Q�z�i�}�͗��j

�@�`�a�b�c�d�e�̂U�l������B���̗F�l�W�ɂ��Ă킩���Ă��邱�Ƃ͎��̒ʂ�ł���B�u�`����͂a����A�c����A�d����ƗF�B�ł���B�v�u�a����͂`����A�d����A�e����ƗF�B�ł���B�v�u�b����͂c����ƗF�B�ł���B�v����ɁA�u�F�B�̗F�B�͗F�B�ł���B�v�Ƃ������[�������悤�B�Ⴆ�A�u�`����Ƃa���F�B�ł���B�v�Ɓu�a����Ƃb���F�B�ł���B�v���������Ƃ���ƁA�u�`����Ƃb���F�B�ł���B�v���������B�������A�u�F�B�̗F�B�̗F�B�v�͂��͂�F�B�ł͂Ȃ��B�ȏ�̏�������l���āA��̂U�l�̒��Łu�S�l�ȏ�F�B�̂���l�v��S�ċ����Ȃ����B

�y��R-�P�z

�@�l�̕��͂ł͌o���I�E�q�ϓI�ȁu�f�[�^�̒~�ρv�Ɓu�V�������_�̘g�g�݁v�����ݏo���u�V���������v���A�ꌩ�A�Η��I�Ɏ�����Ă���B�����������͑Η�����̂ł͂Ȃ��A�A���������ł���B���̊Ԃ��Ȃ��̂́u�ϑ��Z�p�̔��W�v�ł���B�Ⴆ�A�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�����܂��_�@�ɂȂ����̂́A�u�����x���ǂ̏������ł����ł���v���Ƃ�u�����̋O�������z�̎��͂����]���Ȃ��炸��Ă����v���Ƃ��ϑ����ꂽ���ʂł������B�܂�A�����x��f���O���̐����ȑ��肪�ł��Ȃ���A�V�����u���݁v�����܂�Ȃ������̂ł���B�����ɁA�V�����u���݁v�ݏo�����߂ɂ́u���ԁE��Ԃ��L�яk�݂���v�Ƃ����悤�ȁA�Â��l�������玩�R�ȁu�V�������z�v���K�v�ł���B��������A�Ȋw���_�́u�f�[�^�̒~�ρ����_�����V�����Z�p�ɂ��V�����f�[�^�̔������V�������z���V�������_�̘g�g�݂̒�ā��V�������݂ƃf�[�^�Ƃ̏ƍ����V�������_�v�Ƃ����o�߂Ŕ��W����ƌ�����B�u�V�����f�[�^�v�̔����͋Z�p�I���ł��邪�A�u�V�������z�v�͌l�̎�������R���ɂ��傫�����E�����B���ꂱ�����Ȋw�ɂ�����u�V�����l�����v�̑n�������x���Ă���Ǝ��͍l����B

�y��R-�Q�z

���_�E�l�����̋�̖��F�t���N�^���w

�@���͏��w���̍�����V���t�@���ŁA���w������͎���̖]�����Ō��̃N���[�^�[�߁A�������Ɋ��������肵�Ă����B���Z�ł͓V�����̕��������߁A�{�i�I�ɓV�̊ϑ�������悤�ɂȂ����B�������A�u�F���v�Ƃ� �A�m��Βm��قǂ��݂ǂ���̂Ȃ��Ȃ�Ώۂł�����B�V�̂͂��܂�ɉ����A���܂�ɋ���ŁA�l�Ԃ������@���ő�������p�́A���̏����Ȉꕔ���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B���������āA�����u�P�Ȃ镨���I�f�[�^�v�̑��́A�q������Ɠ������u�V�̂̔������v���ӏ܂��邵���Ȃ������̂ł���B�Ƃ��낪�A�P�X�W�O�N��Ȍ�ɂ߂��܂������W�����u�t���N�^���w�v�̓��发��ǂ݁A���̎��R�ɑ��錩���͑傫���ς�����B�u�t���N�^���v�Ƃ́u�����̒��ɑS�̂Ƒ����ȍ\�����J��Ԃ�������Ă���}�`�v�ł���B�Ƃ�킯�A�t���N�^���w�̌��ݎ҂ł���}���f���u�������������u�}���f���u���W���v�̍ו����g�傷��ƁA�Q����͂̂悤�Ȑ}�`�������Ɍ����Ă���B���̑��l���́A�ǂ̂悤�ȋ�͂�_�̌`�ł����̒����猩������ɈႢ�Ȃ��Ǝv���قǂł���B���܂Łu���R�̐_��v�Ƃ����v���Ȃ������V�̂̕��G�ȑ��`�ɂ́A�����ׂ����Ƃɐ��w�ŊȌ��ɋL�q�ł���@�����������̂ł���B�������A�t���N�^���w�͓V�̂̌�����ς��Ă��ꂽ�����ł͂Ȃ������B�p�\�R���Ńt���N�^���`����\�t�g�E�F�A�𑀍삵�Ă���ƁA�f�B�X�v���[�ɐA���E�������E���̑g�D�E���i�Ȃǂɍ�������������u���R�v��������B���ɂ͎��R�S�̂��u�t���N�^���\���v�Ɍ����Ă����̂ł���B���̂悤�Ȍ���������ƁA�u�����I�Ȑ��E�̊e�X�ɐ��E�S�̂��f���Ă���v�Ƃ��������̙�䶗��̍l�������u�t���N�^���v�ŗ����ł���B�t���N�^���ݏo�����w���̂͂P�X���I�ɒm���Ă������A�R���s���[�^�̐��\�����サ�ď��߂āA���G�ȃt���N�^���}�`���������ꂽ�̂ł���B�Z�p�Ɨ��_���s���ł��邱�Ƃ����ɂ��悭�킩�����B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c�n������������Ȃ̂Œ����ł͂Ȃ����A�������ԂƖ��̗ʂ��l����Ɠ�x�������B

�E���̌X���c�u��蔭���E�����^�v�̐l�ނ���Ă�A�Ƃ����r�e�b�̗��O�Ɋ�Â������j�[�N�ȏo��ł���B���N�̖��ł͓��Ɂu��������v�Ƃ����e�[�}�������ł��o����Ă���B������`���I�Ȏ��őΉ��ł�����ł͂Ȃ��B��[�~�̂r�e�b�[�~�ł́u�t���N�^���v�u�J�I�X�v�̏Љ��n�����̖����u�`���Ă���̂ŁA���͂ȑ�ɂȂ�B�w�_���w�̂��Ƃ��ʔ����قǂ킩��{�x����P�A�Q�̎Q�l�ɂȂ邾�낤�B�X�T�N�x�����w���̏o��u���G���Ɩ������̕����v���ޑ�B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�O�T�z

�@���҂́u���ʑP�v�̎��������Ƃ̊�{�I�Ȏg���ƍl���A���͎҂�ꕔ�̏W�c���������v��悤�Ȑ������u�\���v�ƒ�`���Ă���B�������A�����������͂̂�����́A������ˑR���ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�܂��A���炩�ȁu�\�́v�ɂ���č����ɋ������ꂽ���̂ł��Ȃ��B��X�����ʂ��Ă�����́A�ۑ蕶�ɂ���i�`�X�����̖\���Ɠ��l�A���z�I�Ȗ����`���f�������@�����A���̐����V�X�e�����琶�܂ꂽ�̂ł���B�܂�A���͂ɂ��\���ݏo���̂́A�����`�����Ă��鑼�Ȃ�ʍ������g�Ȃ̂ł���B

�@�Ȃ��A���̂悤�ȋt��������������̂��낤���B�{���A�����`�Ƃ���Ɋ�Â����R�Ȍo�ϊ����͐�����L���ɂ�����̂ł���B�����āA�����S�Ă̖L�����́u���ʑP�v�̈ꕔ�ł���͂����B�����A�L���������������A���̍����𑽂��̐l���ӎ����Ȃ��Ȃ�ƁA��̖ʂŁu����̋����v���i�s���A���͂ɑ��Ė����o�ɂȂ�B

�@��́u���ԓI����̋����v�ł���B����͉ۑ蕶�ɂ�����u�ߋ���Y��A���݂��ߋ�����藣���v�������ɂȂ���B�l�X�͑����̌R�������̉��\�△���ʃe������邪�A����͉ߋ��̓��{�l�̎p�A�ߋ��̐푈�̎����ł�����B�����ɑł��̂߂���A��x�Ɠ������s���J��Ԃ������Ȃ��Ɗ��������ォ��킸���ꐢ����o�������ŁA���ɂ��������ߎS�ȉߋ��́u�����Ȃ��Ȃ��Ă���v�̂ł���B

�@������́u����̋����v�́u��ԓI����̋����v�ł���B����͐g�߂ɑ����́u�n�����l�v�u�}�����ꂽ�l�v������ɂ�������炸�A�C�Â��Ȃ����Ƃł���B�����A�u�g�߁v�Ƃ͓��{�l�����̂��Ƃł͂Ȃ��A���{�ɏZ�ފO���l�A�O���[�o���o�ς̒��Ő�i���̉e������r�㍑�̐l�X���܂܂��B�s��o�ςɂ�����L�����Ƃ͕x�̕�ł���A���͖L���Ȑl�X�قǕn�����l�X�Ɏx�����Ă���̂ł��邪�A�u�����g�v�ɂȂ邱�Ƃ��錻��̓��{�l�ɂƂ��āA���̍\���́u�m���ɑ��݂��Ă���̂Ɍ����Ȃ��v���̂Ȃ̂ł���B

�@�ȏ�̍l�@����A�����̎�ŋ��ʑP��j�錠�͂ݏo���Ȃ����߂ɂ́A�����ɋ����Ȃ낤�Ƃ��鎩���̎�����A��ɍL���ۂw�͂��K�v�ł���ƌ�����B����͎����̐����������ԓI�E��ԓI�ɑ��Ή����Č������A���҂ɔz������u�����v�̑P�����߂�w�͂ł���Ǝ��͍l����B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c�W���I

�E���̌X���c�@��N�́u�O���[�o�����v�̖�肩��A�Ăш��N�܂ł́u�����Ǝ��v�Ɋւ���e�[�}�ɓ��e���߂�����������B�������A��莩�̂͂悭�o��e�[�}�Ȃ̂ŏ����₷���B

�����Ɖ�����w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����w���E�Q�O�O�T�z

�y���P�z

����P

�N���[�j���O���ꂽ�ߗނ������Ă���傫�ȓ����r�j�[���܂́A�q�ǂ��ɂƂ��āu�����ۂ肩�Ԃ�v���Ƃ��A�t�H�[�h���Ă���B�����ȑ܂ł���Β��ɓ��낤�Ǝv��Ȃ����A�傫�ȑ܂͒��ɓ����ėV�Ԃ��Ƃ�U���̂ł���B�������̂�h�����߁A�܂ɂ́u���q�l�����Ԃ�Ȃ��悤�ɂ��ĉ������B�v�ƒ��ӏ��������邪�A�q�ǂ��͂���𗝉����Ȃ��B�����������̂�h�����߂ɂ́A�r�j�[���̑܂ɑ傫�ȃX���b�g���邩�A���邢�͑܂ɖڂ̑e�����b�V���f�ނ��g���A�u���Ԃ�v���Ƃ̃A�t�H�[�_���X���������A���ꂩ�Ԃ����ꍇ�����S�ł���B

����Q

�r�f�I�Ȃǂ`�u�@��̓��o�͒[�q�͓��͑����o�͑��������`������Ă���̂ŁA�Ȃ��ԈႢ���N���₷���B�ǂ���ɂ��A�����`�E�傫���̃v���O�ƃ\�P�b�g���g���Ă��āA�A�t�H�[�_���X���s�[���Ȃ̂������ł���B�Ⴆ�A�����̎��͓ˏo���Ă��邩��u�����o�Ă���v���Ƃ��킩��A�r���a�͌E��ł��邩��u�����z�����܂��v���Ƃ��킩��B���l�ɁA�u���́v�̃\�P�b�g�͌E�܂��A�u�o�́v�̃\�P�b�g�͓ˏo����f�U�C���ɂ���A�傫����`���ς��̂ŊԈႢ�����Ȃ��Ȃ�A�������[�q���̂��Ȃ������A�t�H�[�h���Ă����B

�@�q���[�}���C���^�t�F�[�X�����ɏd�v�ɂȂ錴���͓����B��́u�@�B��V�X�e���̕��G�x�����傷��v���Ƃł���A������́u���[�U�[�̓K���͂���������v���Ƃł���B���̌����́A�������̎��͂̐��i��V�X�e���Ɋւ��āA�u�f�W�^�����v�Ɓu�l�b�g���[�N���v���i���Ƃ��琶�������̂ł���B�d�b�̂悤�Ȗ��l�����̓�����ʃV�X�e�����f�W�^���������ƁA�N�����\�t�g�E�F�A�Ō��߂�ꂽ�菇�ɏ]���ăL�[�{�[�h��ł��Ȃ���Ȃ炸�A���̗��R��\�����킩��Ȃ��啔���̃��[�U�[�ɂ́A�@�B��V�X�e�����ɂ߂Ďg���ɂ������̂ɂȂ�B���̌����́A�l���\���̍�����Q�҂̎Љ�Q����i�߂邱�Ƃ��琶������̂ł���B����҂���Q�҂��A����҂̎��_�Őv���ꂽ���u��V�X�e������́u����ׂ̍����v��u��Ƃɋ����ꂽ�������ԁv�̂��߂ɑa�O����Ă��܂��B�����̂��Ƃ���A���q���[�}���C���^�t�F�[�X���d������Ă���̂ł���B

�y���Q-�Q�z

�@���͈�ÃV�X�e���̏��C���^�t�F�[�X�ɂ��čl�������B���݂̈�ÃV�X�e���ł́A�u���v�Ɋւ��ĂقƂ�ǂ̊��҂��s���������Ă���B��Â͍��x�����u�����������邪�A�����������̌��ʂ������Ă���̂��v�ɂ��Ċ��҂������ł��Ȃ��u�E�ϗ́v���K�v�Ȓi�K�ɂ���B����A����Љ�A���x��Âɂ���āA��Ẫr�W�l�X�K�͂͂܂��܂��傫���Ȃ��Ă���B���ꂪ�}�̃]�[���̈Ӗ��ł���B���݂̈�ÃV�X�e���ɂ́u�f�ÉȁA�a�@�Ԃ̘A�g���Ȃ��v�u���ÂɊւ������ґ��ɊJ������Ȃ��v�Ȃǂ̖�肪����B�����͎��̃J���e���e��t���Ɨ��ɊǗ����A��������w�����ł̂���Ă��邱�ƂɌ���������B���̖������������̎��݂́A���[�U�[�ɂƂ��Ďg���₷���f�W�^�����ƃl�b�g���[�N���ł���B�Ⴆ�A���҂��h�b�J�[�h���l�̐f�ÃJ�[�h�Ƃ��Ď��ĂA�f�ÁA����A�������ʁA�摜�̋L�^��S�ēd�q�J���e�ɓ���A���̓��e��f�ÃJ�[�h�ɏ������ނ��ƂőS�Ă̈�Ï]���҂Ɗ��Ҏ��g���������L�ł���B����ɁA�J�[�h���g���ƒ�̃p�\�R��������p����g��Ȃ���w�m���f�[�^�x�[�X�ɃA�N�Z�X���ł���B���ꂪ��ÂɕK�v�ȃC���^�t�F�[�X�ł���B

�E��Փx�c�ۑ�Ɋւ��闝�����ł���Ηe�ՂȖ��ł���B�������A�u�g���₷���v�Ȃǂɂ��Ă̖{���I�ȋc�_�ɐG�ꂽ���Ƃ��Ȃ��ƁA�ۑ蕶�̓ǂݍ��݂Ɏ��Ԃ������邩������Ȃ��B

�E���̌X���c��N���l�A�u��蔭���E�����^�v�̐l�ނ���Ă�A�Ƃ����r�e�b�̗��O�Ɋ�Â����o��ł���B�`���I�Ȏ��őΉ��ł�����ł͂Ȃ����A�X�R�N�x�����w���̏o��u�v�҂��z�����ׂ����Ƃ���͉����v�i�Ó�L�����p�X�̂r�e�b�C���e���V�u�E�R�[�X�Ŏg�p�j�Əo�T���d�Ȃ�o��ł���A�ߋ��⌤�������ɗL���ł���B

��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�O�U�z

��@�M�҂́u�b���v���Ƃ��u���傤���ɖ₤�v���Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��Əq�ׂĂ���B�u�₤�v���Ƃ́u�������ł��邩��������v�Ƃ������Ƃł���A�w��̊�b�ƂȂ�\�͂ł���B�܂��u�₤�v���Ƃ́u�����ɂƂ��Ă̖��͉����v���܂��������邱�Ƃł���A���Ȋm�F�Ƃ����Ӗ������B���̈Ӗ��ŋ���͖₢�����ނ̏�ł���A���̖ړI�͏�����̓I�ɑI�сA����`���ɖ𗧂Ă邱�Ƃł���ƌ�����B���̂悤�ȕM�҂̌����W�����āA���́u�₤�v���Ƃ��u����̐��v�̊m���ɂȂ���ƍl����B������`����u����̐��v�Ƃ́A�u���̎��W�E�I���E�����E���M�v����̓I�ɍs���\�͂ł���B���ꂩ��̎���A�l�b�g����̓I�ɗ��p���đ��҂ƌ𗬂���ɂ͂��̔\�͂��s���ł���B

��@�����d������_�́u���������|�C���g��_���I�ɍi�邱�Ɓv�Ɓu����̗���ɗ����Ɓv�ł���B�܂��u���������|�C���g��_���I�ɍi��v�̂́A���⑊�݂̊W��\�ߌ������A�d��������e������邽�߂ł���B����͑���̎��ԓI���S���ŏ��ɂ��邱�Ƃɂ��𗧂B���Ɂu����̗���ɗ����Ɓv�ɂ͓�̈Ӗ�������B���̈Ӗ��́u����̕����I�w�i���l�����ĕ����v���Ƃł���B�Ȃ��Ȃ�A�N�ɂ����������������������A���̈Ⴂ�ɂ���ē���������ʂ̉��߂�����邱�Ƃ����邩�炾�B���̈Ӗ��́u�����P�Ȃ���҂Ƃ��Č���̂ł͂Ȃ��A���ɐ����铯����l�Ƃ��đ��d����v���Ƃł���B������ނ��鑤��������������A����҂͐M�p���ꂸ�A�������͂ł��Ȃ�����ł���B

�O�@���́u�����ӎ��̐���Ԕ�r�v�ɂ��Ē����������B�Ώۂ͂Q�O�ォ��U�O��̐l�����ł���B����́u�����`�Ȃ�`���܂����B�v�Ƃ����`���̖₢������ނ��p�ӂ���B�Ⴆ�A�Q�O��E�R�O��̎Ⴂ����ɂ́u�������Ȃ��̋��������N�\�p�[�Z���g���オ��Ȃ�A�������A�q�������������ł����B�v�Ƃ������������B�t�ɂT�O��E�U�O��̐l�����ɂ́u�������Ȃ����R�O�ŋ��������ꂩ��Q�O�N�ԕς��Ȃ��Ȃ�A�������A�q�������������ł����B�v�Ǝ��₵�A����Ԃł̈ӎ��̍����r����B�����̗�͏��q���̌����ɂ��āu�Ȃ��q�ǂ����~�����Ȃ��̂ł����v�Ƒ���Ɏ��₷������ʓI�ł���B�Ȃ��Ȃ�l�X�͑��̐���̎���w�i��z�����A�����̖��Ƃ��ē����o������ł���B�����́u���҂�m�邱�ƂŎ����ɋC�Â��₢�v�ƌ����Ă��悢���낤�B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c�W���I

�E���̌X���c�V�X���̏o��`���ł��邪�A�����ׂ��O�̓��e�����m�Ȃ̂œ���͂Ȃ��B���́u�ǂݎ��A�܂Ƃ߂�́v�u���z�́v�u�\���́v��f���ɖ₤���ł���B

��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����w���E�Q�O�O�U�z

��P

�����ʂɎg�����x����X�тƂ������R���{��j�Ă�����

��Q

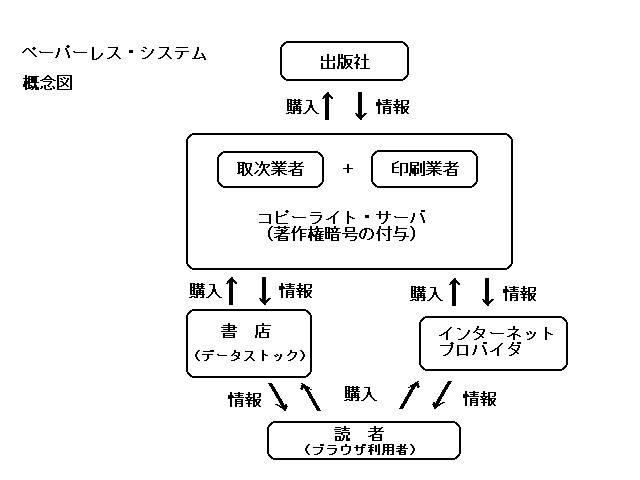

�@�����u�����v�����̂́u�y�[�p�[���X�E�V�X�e���v�̑����T�[�r�X�ł���B���̃V�X�e���̓l�b�g���[�N����ƃn�[�h�E�F�A���傩�琬��A�l�b�g���[�N����ł́u�R�s�[���C�g�E�T�[�o�v�̐V�݂ɂ��A�f�W�^�����̒��쌠�Ǘ��E�ی�Ǝg�p������������A�n�[�h�E�F�A����ł͎��}�̂ɑ���u���E�U�����B�����̐V�����Z�p�ƃl�b�g���[�N�ɂ���Ď��̎g�p�ʂ����I�Ɍ��炵�A�X�ю�����ی삷�邱�Ƃ��ł���B

��S

�@���̓y�[�p�[���X�E�V�X�e���̑����T�[�r�X���Ă������B�ȒP�Ɍ����u���̂���Ȃ��o�Łv�y������Ƃ������Ƃł���B���A������̓f�W�^���ҏW���Ă���̂ɁA�킴�킴���ŏo�ł���B���̌��ʁA����������V���̂��߂ɐX�ю����͘Q���Ă���B���̖����������邽�߂ɂ́A���̍Ďg�p�E�ߖ�Ƃ������z����E�p���āu���̕s�g�p�v��Nj����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������l�b�g���[�N�ɂ́u���쌠�ی�v�u���̒��ڔ̔��ɂ���đa�O�����Ǝ҂̕ی�v�u�ǎ҂ɂƂ��Ă̓ǂ݂₷���v�Ƃ����O�̕ǂ�����B

�@�u���쌠�ی�v�́A�{�Ɂu���쌠�Í��v�����邱�Ƃʼn����ł���B�Í������́A��ǃ`�b�v�����̋@�킾���Ń_�E�����[�h���ǂނ��Ƃ��ł���B��ǃ`�b�v�͈�@�R�s�[��h���@�\�����B���̋Z�p�͈���ƁE���ʋƁE���X�̕ی�ɂ��𗧂B��̓I�ɂ́A����Ǝ҂Ǝ掟�Ǝ҂����̂��āu�R�s�[���C�g�E�T�[�o�v�𗧂��グ��B����͒��쌠�Í���t�^����g�D�ł���B���X��v���o�C�_�̓R�s�[���C�g�E�T�[�o���璘�앨���w�����A�l�b�g��X���Ŕ̔�����B���̍ہA���X�͌l�ǎ҂ƌ_�A���앨�����X�̃f�[�^�E�R���s���[�^�ɃX�g�b�N���Ă����B�l�̂o�b�ƈႢ�A�O���̃f�[�^�x�[�X���g�����Ƃő�ʂ̏�����ۑ��ł���B���̏��X���u�l�̖{�I�v�ɂȂ�̂��B����ɂ���ď����ȋK�͂̏��X�������c���B�Ō�Ɂu�ǎ҂ɂƂ��Ă̓ǂ݂₷���v�Ƃ������́A�V�����@��̊J���ʼn����ł���B����܂ł̉t����ʂ͏����������B�����Łu�d�q�y�[�p�[�v�Ȃǂ̋Z�p�����p���u�����A�y���A�_��ŁA�a�T�ȏ�̑��ʁA�ȓd�́v�̒[�������K�v������B

�@���̃T�[�r�X�ɂ́u�R�X�g�����Ŗ{��V���������Ȃ�v�u���v�̏��Ȃ��{�ł��o�łł���v�Ȃǂ̃����b�g�ɉ����āA�u�G�R���W�[�o�ςɍv���ł���v�Ƃ����O���[�o���ȃ����b�g������B�Q�P���I�̃G�R�Ȓm�I�������x����ɂ́A���̃V�X�e�������Ȃ��̂ł���B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c�W���I

�E���̌X���c�ߋ��ɏo���u�f�W�^���R���e���c�̊��v�Ɨގ��������ł���B�ߋ��⌤�������Ă����Γ���Ȃ��B����̖��́u�f�W�^���R���e���c�v���u�G�R���W�J���ȃ��m��T�[�r�X�v�ɒu�����������́B���i�̐����̒��ŋC�Â��v�f�������A�f�W�^�����i���͏����₷���ł��낤�B

��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�O�V�z

�@�M�҂́u�@�v�u�����v�u���j�v�̊W�ɂ��āA���ې������a瀂��ɘ_���Ă���B���ې������a瀂Ƃ́A�푈��Q���������Ɖ��Q���̊ԂŁu���j�I�^���v���߂���Ӎ߂�ۏ�̖�肪�N���邱�Ƃł���B�������A�w��ł͈�����̗��j�I�^�����Nj������̂ɑ��āA�����ŒNj������ׂ����͓̂����҂ɂ���ĉ��߂��قȂ鐭���I���`�ł���B�����͖@�Ɛ��x�ɂ���čs���邪�A�@�����菊�Ƃ���^���́u�w��I�Ȑ^���v�Ƃ͈قȂ�u�@�I�Ȑ^���v�ł���B�䂦�ɁA�����I���`���@�I�Ȑ^���Ɋ�Â��B

�@�@�͌l�ƎЉ�̑Η����闘�v�₵�A���݂̍����I�ȋύt��}�邽�߂ɁA���̖ړI�ɕK�v�Ȕ͈͂Ő^����Nj�����B�@�I�Ȑ^���Ƃ͂��̂悤�Ɍ���I�Ȃ��̂ł���B����A�����I���`�̗��z�͎Љ�̒����ƈ��J���������邱�Ƃł��邩��A�����ł�����I�ȁu�@�I�^���v���Ӗ������B�@�̐��_�ɏ]���A�Ⴆ�Γ����ٔ��̎i�@����Ő��̌o�ϓI���W�Ƃ������v�����{�l�́A�푈�ӔC�Ƃ������̈�Y�������������ƌ�����B���̏�ŁA���{���܂߂����ې����̓����҂��ڎw���ׂ��́A���j�̐^����Nj����邱�Ƃł͂Ȃ��A�@�I�^���Ɋ�Â��������ғ��m�́u�a���v�ł���B�ȏオ�M�҂̈ӌ��ł���B

�@�ۑ蕶�ŕM�҂��q�ׂĂ���u�����I���`�v�u�@�I�Ȑ^���v�́A�Η����铖���҂����ӂ��邽�߂́u���ցv�ł���B�������A���ې������a瀂��������鎖�����߂��u���ցv�Ȃ�A�j�������x���O�ٔ��E�����ٔ��ɂ�����u�l���ɑ���߁v��u���E�l���錾�v�Ȃǂ��u���ցv�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����ł���A�����ɕ��ՓI�ȉ��l�͂Ȃ��A���㎄�������������ɂ������ďd������K�v���Ȃ����ƂɂȂ�B����͑Ó����낤���B

�@�M�҂̌��������I���`�́u�ߋ��Ɋւ��鍇�Ӂv�Ƃ��Ă̑��ʂ��������B����ɑ��Đl����l���́u�ϗ��I�^���Ƃ��Ă̐��`�v�ł���A�u���݁E�����Ɋւ��鍇�Ӂv�ɕK�v�ȕ��ՓI���l�ł���B�u�ϗ��I�^���v���@�I�^���ƈႤ�̂́A�@���u�N�����Ă��܂������ʁv�̕⏞�ł���̂ɑ��āA�ϗ��́u���N�����Ă���o�����v�u���ꂩ��N����ł��낤�o�����v�ւ̓��������ł���_�Ɋ�Â��B�u�ߋ��̘a���v�Ɠ����Ɂu���݁E�����̘a���v���\�ɂ��邽�߂ɁA�����̗������K�v���Ǝ��͍l����B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c�W���I

�E���́u�ǂݎ��A�܂Ƃ߂�́v�u�_���I�\�z�́v��₤���ł���B�v��͓���Ȃ����A�ӌ����q�ׂ�u�肪����v�����݂ɂ��������m��Ȃ��B���发�Ȃǂ�ǂ�ŁA�@�ɂ͌�ʃ��[���Ȃǂ́u�������̉����v�Ɛl���N�Q�Ȃǁu�������̉����v�Ƃ�����̖��������邱�Ƃ�m���Ă����Ƃ悢�B

��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����w���E�Q�O�O�V�z

�i�P�j

���ȑg�D���K���V�X�e����p�����S�̐��n���v���W�F�N�g

�i�Q�j

�������Ԃ͂R�N�B������z�͂R���~�B������\����͌o�ώY�ƏȁE�����ȁE�����Ȋw�ȁE�S����s����B

�i�R�j

�@����Љ�̖��ɋ��ʂ̗v�f�Ƃ��āu�S�̂ƕ����̖��v������B�Ⴆ�C���^�[�l�b�g�ɂ���L��ڎw���Ă��A�E�B���h�E�Y�ƃ}�b�N�n�r�̈Ⴂ�ɂ���ċ��ʂɃA�N�Z�X�ł��Ȃ��E�F�u�y�[�W���ł��Ă��܂��B�܂��A�ʐM�l�b�g���[�N�A��ʃl�b�g���[�N�Ȃǂɂ����āA�����I�ȏ�Q�������őS�̂̋@�\�����Ȃ���g���u���������B����ɁA������בփ��[�g�Ȃǂ̌o�ό��ۂ͕����I�ɕϓ��𑱂��Ȃ���S�̂Ƃ��Ă͈��肵�Ă���B�������A�����̕ϓ���\�����邱�Ƃ͓���B

�@�l�Ԃ������I�ȕϓ��ɋC�t���Ă��������悤�Ȋ����̖������V�X�e���ł́A�����̖��ɑΏ��ł��Ȃ��B�����Ŏ����I�ɃR���s���[�^�Ԃ̏��u�ʖ�v���s������A�V�X�e���̈ꕔ��������ꍇ�ɑS�̂��ω����Ď����I�Ɂu�V�����V�X�e���v���\�z�����悤�ȁu���ȑg�D���K���V�X�e���v���K�v�ɂȂ�B�o�ό��ۂɂ��Ă��A�o�ϑS�̂������ȑg�D�I�ȃp�^�[���ω���@�����ł���A�o�ϕϓ��ɂ�郊�X�N�������I�ɉ�����铊���V�X�e���Ȃǂ��\�ɂȂ�B�Љ�I�ȍ��ӃV�X�e�������̎��ȑg�D���K���V�X�e���ł���ƌ����邩��A���l�ȃ����o�[���ǂ̂悤�ɓ��ꂳ�ꂽ�Љ��g�D���Ă��邩���������邱�ƂŁA���݂́u�������V�X�e���v��u�����V�X�e���v�̌��������ł���B

�@������@�Ƃ��ẮA���w�E���v�w�E�R���s���[�^�Ȋw�E�F�m�Ȋw�E�����Ȋw�E�o�ϊw�E�Љ�w�̌����҂����R�Ɉӌ��������Ȃ��狤����������`�����̗p����B����܂Ŏ��ȑg�D�n�E���G�n�̌����͔]�Ȋw����Љ���܂ł̍L���͈͂ōs��ꂫ�����т�����A�u�S�̐��v�n���̌����ɂ������̕��쉡�f�I�Ȕ��z���s��������ł���B�������A���l�Ȑ��Ƃ������̌����@�ւ𗣂ꂸ�A����I�ɋ��������ł�����͂r�e�b�ɂ����Ȃ�����A���̂悤�Ȍ�����@���œK�ł���B�����o�[�͊w�����܂߂ĂR�O�����x�Ƃ���B

�@�����v��Ƃ��ĂP�N���ɂ͈قȂ����n�r�Ԃ̏�L�E�\�t�g�E�F�A���L�A�܂������̃f�[�^�x�[�X�Ԃ̈ړ����V�[�����X�ɂȂ�A��̃f�[�^�x�[�X�Ƃ��Ĉ�����Z�p�������e�[�}�Ƃ���B�Q�N���ɂ̓l�b�g���[�N�́u���ȏC���V�X�e���v����������B����������⎾�����ǂ̂悤�Ɏ��ȏC�����邩�����f�������āA�ʐM�E��ʁE�ЊQ�x���Ȃǂ́u���ȍđg�D���v�������e�[�}�Ƃ���B�R�N���ɂ͌o�ϕϓ���Љ�ۂ́u�S�̃p�^�[���v�𐔊w�I�ɕ\�����A�������烊�X�N����⍇�ӌ`���̐V���ȃV�X�e�����\�z���邱�Ƃ������e�[�}�Ƃ���B

�i�S�j

�@���́A���̃v���W�F�N�g�ɎQ������]����w���ɁA�ȖڂƂ��āu�����E���U�E�����v�u�������ƃA���S���Y���v�u�l�H�m�\�_�v�u�V�~�����[�V�����f�U�C���v�u��w�v�u���������Ȋw�v�u�����ƎЉ�v�Ȃǂ̗��C�����߂�B�܂��A�u�����E���U�E�����v�͎��ȑg�D����S�̓I�V�X�e���̊�b���_�ł���A�v���W�F�N�g�̔w�i�ƖړI�𗝉�����̂ɖ𗧂B�u�������ƃA���S���Y���v�u�l�H�m�\�_�v�́A�V�X�e���ɋN�������������A�������邽�߂́u�l�����̘g�g�݁v�������Ă����B�����́u�l�Ԃ̓��̒��g��m��v�w��ł���B�u�V�~�����[�V�����f�U�C���v�u��w�v�u���������Ȋw�v�u�����ƎЉ�v�Ȃǂ́A�Ȋw�����ɂƂ��ċ��ʂ̌���ł��鐔�w�ƃR���s���[�^�̒m����Ղ���Ă����B�������g�����Ȃ��ď��߂āA�f�[�^���������������₷���`�ŕ\�����邱�Ƃ��ł���̂ł���B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c�W���I

�E���̌X���c�X�X�N�x�ɏo���u�Q�P���I�̖��Ɖ����̎��_�v�ɗގ��������ł���B�ߋ��⌤�������Ă����Γ���Ȃ��B���ɂr�e�b�ł͂`�n�����Łu�u�]���R���v�u�w�K�v�揑�v���������Ă���A���̉�������̖��ł���B�`�n�Ŏ����o���̂���l�ɂ͗L���B

��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�O�W�z

�@���������ȍ~�A�m���E�v�z�̈Ӌ`���؎��Ɉӎ�����A�S����Ƃ��Ắu�m���l�v���d�������悤�ɂȂ����B����͎Љ�̐������ɂ����{�̍��ێЉ�ɂ�����n�ʂ̈��肪�ŏd�v�̉ۑ�ł���A�����`���̒m���Ƃ�������L���Ă���m���l�͓V�����Ƃ̃��x���ŗL�p�Ȃ��̂ł���������ł���B����䂦�A�����͒m���l���g�����Ȃ̎Љ�I�ȑ��݈Ӌ`�ɋ^���������Ƃ͂Ȃ������B�������A�����`���̒m���E�v�z�́A���{�Љ�̈�ʓI�Ȑl�X�̐���������ӎ�����V������ʂ��������B��������A�m���l�͑�O�ɒm���E�v�z��`�B����[�֓I�Ȗ������ʂ����ׂ����Ƃ��闧��ƁA�m���l�̗L����m���E�v�z�͑�O�̓���Ɗւ��Ȃ��䂦�ɁA���̈Ӌ`���H���ŞB�����Ƃ��闧�ꂪ�������B���ꂪ�m���l�ɓ��ʉ�����ėD�z���Ɠ����ɃR���v���b�N�X�̌����ƂȂ�A�m���E�v�z�̖]�܂���������A�m���l�Ƒ�O�Ƃ̊W��₤�m���l�_�̃e�[�}�����܂ꂽ�B�M�҂͂��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�ߑ���{�Ɂu�m���l�v��a���������̂́u����̊i���v�ł������B����������Đ��m�̌��t�ƒm����g�ɂ�����l�X�͂킸���ł���A�ނ�͕����ʂ�u�����K���v�ł�������M�҂��q�ׂ�ʂ�A�O���̒m���͓����̋ߑ㍑�ƌ��݂̍��i�ł���A�����E�o�ρE�����̂�����ʂŒm���l���D�����ꂽ�͓̂��R���ƌ�����B�܂��A��O�̑����A�m���l�̒����ʂ��ċߑ㍑�ƂɓK�����A���R�ƌ����̈ӎ�������̂��̂Ƃ����̂ł���B

�@�������A����̓��{�Љ�ł́A���Ēm���l�̒n�ʂ��x��������i�����k�����Ă���B��w��O���ɂ���đ呲�҂̓G���[�g�ł͂Ȃ��Ȃ�A��w�̖����͎�ɏA�E�̑I�ʋ@�\�ɂȂ����B�m���l�̓������������w�@����A�����ł͍L���J����Ă���B���̈Ӗ��ŁA������������s��܂ŎЉ�̒�����S�����u�m���l�v�͊��ɑ��݂��Ȃ��B���A���x�Ȓm�������L���Ă���l�X�͌���ꂽ����́u���Ɓv�ł����āA����u�Z�p�ҁv�̈��ł���B

�@���̕ω��������ŁA����̓��{�Љ�ł́u��Ɍ����Ȃ����l�v�̒n�ʂ��ቺ���Ă��܂����B�u�v�z�v����Ă����m���l�����Ȃ��Ȃ��āA�����̐l���u������e�[�}�v�������ŒT���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����̂ł���B���̂悤�ȉ��l�̑��l���Ƒ��Ή��́A�u�@��ϓ��v�̔��ʁu���������r���E���ߓI�������v�������ݏo���Ƃ�����肪����A�u����ɂ�����m���̂�����v��₤�V���Ȓm���_�E�m���l�_���K�v���Ǝ��͍l����B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c�W���I

�E���́u�ǂݎ��A�܂Ƃ߂�́v�u�_���I�\�z�́v��₤���ł���B�v��͓���Ȃ��B�������A�ߑ���{�̌ÓT��ǂ�ł��Ȃ��ƁA����̕����������ȍ~�A�s��܂ł̏Ƃ����ɈႤ���������̖��Ƃ��čl���邱�Ƃ������������Ȃ��B

��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����w���E�Q�O�O�W�z

���P�|�P

�P�y�v���O������[���y���ށz

�O�P�A�O�T�A�O�W�A�Q�R�A�Q�S�A�Q�T�A�R�O�A�R�P

�Q�y�l�Ɛl�̏o�����S�Ă��n�܂�z

�O�Q�A�O�X�A�P�O�A�P�X�A�R�S�A�S�T�A�S�V�A�T�O

�R�y�����Ƃ���������ǂށz

�O�S�A�P�P�A�P�Q�A�Q�P�A�Q�V�A�Q�W

�S�y���ł��E�ǂ��ł��E���ł��m�肽���z

�P�R�A�P�S�A�P�V�A�Q�Q�A�Q�U�A�Q�X�A�R�X�A�S�P

�T�y���܂ł����ɐ��������z

�P�T�A�P�W�A�R�R�A�R�V�A�S�R�A�S�X

�U�y�s���S������l�Ԃ��z

�O�R�A�O�U�A�P�U�A�Q�O�A�R�Q�A�R�T�A�S�O�A�S�Q�A�S�W

�V�y�u���v�Ɓu�������v�̊Ԃ��Ȃ��z

�O�V�A�R�U�A�R�W�A�S�S�A�S�U

���P�|�Q

�ތ^�̔ԍ��c�V

���Q�|�P

�����̃|�W�V�����c�W

���Q�|�Q

�@���͌���̈�����ɐU��ꂽ���Ȃ��A�܂��A�����ɏ��������ăg�b�v�ɗ����͎����̍D���Ȏd���ɐE�l�I�ɔM���������l�Ԃł���B�u����x�ꂾ�v�Ƃ��u�Â��v�u�I�^�N���v�ƌ����Ă��A���͋C�ɂ��Ȃ��B�a�̐l�͔S�苭�������̃e�[�}��Nj��������ŏ�x�ɗD��A�����W�͂�����l�ł���B�b�̐l�͐l�̈ӌ��ɂ����U���邱�ƂȂ��A�ڕW�B�����d�����Čv��I�ɍs������ӔC���̋����l�ł���B�c�̐l�͐V�������ɂ��₭�K�����A�l������Ă��Ȃ����ƂɐϋɓI�Ɏ��g�ސ�i�����������l�ł���B

���R�|�P

�@�����S����l������̂́A�����o�[�e�l�������\�͂������A���ȐӔC�̉��œƗ����čs�����Ȃ���S�͓̂��ꂳ��Ă���L�@�I�ȃ`�[���ł���B�e�l�͐��Ƃł���Ƌ��ɑS�̂����n���͂��v�������B���̂��߂ɒm�������L�����K�v�����邪�A���ꉻ�ł��Ȃ��u��v��u��C�v��ǂ݂Ƃ�͂��d�v�ł���B

���R�|�Q

�@�����T����l������̂́A�����o�[�e�l�̔\�͂͂���قǍ����Ȃ��Ă��A����炪�g�ݍ��킳�ꂽ���ɑS���V�����͂ݏo���`�[���ł���B�����ł͌l���V�����A�C�f�A��n������̂ł͂Ȃ��A�g�D���v���f���[�X���邱�ƂŐV�����A�C�f�A�����܂��̂ł���B�m���ɂ��Ă��A�u�V�����m����v�̂ł͂Ȃ��u�m����ҏW�������v�Ƃ�����Ƃ��傫�Ȑ��ʂށB

���R�|�R

�@�����U����l������̂́A�����̎��\�́E�m���𑼎҂̂��ߎ����I�ɒ��郁���o�[���琬������`�[���ł���B�ォ��̎w���Ŋ�������ꍇ�ɔ�ׂČl�̃��e�B�x�[�V�������傫���A�l�X�ȃA�C�f�A�����R�ɔ��W�����邱�Ƃ��ł���B���̌��ʁA�L���Ɛ[�������˔������u�W���m�v�����ݏo�����B

���R�|�S

���[�����̔ԍ��c�S

���R�|�T�|�P

��

���R�|�T�|�Q

�S�T��

���S

�@���́u�����V���̃C���^���N�e�B�u���v�Ƃ����v���W�F�N�g���Ă������B����́u���v�Ɓu�������v�A�܂�l�ƎЉ�̊Ԃ��Ȃ������̈�ł���B

�@�{���A�V���̂悤�ȃ}�X�E���f�B�A�ł́A�u����ҁv����u�w�ǎҁv�֏��͈�����I�ɗ����B���̃V�X�e���́A�����̓ǎ҂ɓ����������Ƃ����ʂł͗D��Ă���B���̔��ʁA�ǎ҂̌��ɍ��킹�����l�ȏ��ɂ͌��E������B����́A�\���ł��鎆�ʂ������Ă��邵�A�L���ȋL�҂��S�Ă̕�����������Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B

�@����A�C���^�[�l�b�g�ł͏�M�҂Ǝ�M�҂̊W�͑o�����I�ł���B��M�҂����ł����M�҂ɂȂ��B���̓����ɂ���āA���f�B�A�̃C���^���N�e�B�u�����\�ɂȂ����B�Ⴆ�A�f����u���O�͐V���E�G���̃C���^���N�e�B�u���ł���A�|�b�h�L���X�g�̓��W�I�́A��������T�C�g�̓e���r�̃C���^���N�e�B�u���ł���B

�@�����l�b�g���[�N���f�B�A�̓������}�X�E���f�B�A�ł��錻�s�̐V���Ɏ�����Ă݂����B��̓I�ɂ́A�u�L�҂̋L���A�ǎ҂���̋L�����Ɉ����v�u�ҏW�ɓǎ҂������v�u�\�ߓo�^�����ǎ҂̌��ɍ��킹�ĈقȂ������ʂ�z�M����v���Ƃ��ڕW�ł���B������������邽�߂ɂ́u�����郁�f�B�A�ɂ��L����W�v�u�l�b�g���[�N���g���������ҏW�v�u�������������p�����v�����^�̊J���v���K�v�ƂȂ�B

�@�������@�Ƃ��ẮA�����ɎQ�����郁���o�[�������I�ɓ��ӕ����I�сA�A�C�f�A��������x�W�܂����Ƃ���őS���Ō������A���̌��ʂ��Ăъe���̌����Ƀt�B�[�h�o�b�N����Ƃ����V�X�e�����̗p����B���̕��@�ɂ��A�����ɏo�Ă���E�B�L�y�f�B�A�Ɠ��l�ɍL�����[���u�W���m�v�����ݏo����邩�炾�B

�@�����̐��ʂƂ��Ắu�ǂ݂����L�������̐V�����z�B����A�Ȏ����ɂȂ�v�u�v�����g���f�B�A�̐��E�ɐV�����W���m�����������v�u�f�W�^���f�o�C�h�̏k���v�Ȃǂ����҂����B�����ɂ���ĐV���͐V���ȎЉ�ݏo�����f�B�A�Ƃ��čĐ������Ǝ��͍l����B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c����

�E��N�ɑ����āu�����v���W�F�N�g�̗����グ�v�Ƃ������B�r�e�b�̂`�n�����ʼnۂ����u�u�]���R���v�u�w�K�v�揑�v�̉�������̖��ł���B��������N�ƈقȂ�A�e�[�}�I����v���W�F�N�g�`�[���̍\���ȂǁA�Љ�w�I�����@�����p���Ę_���I�v�l�͂�₤��肪��������B��萔�������A�S�Ă̖�ɓ�����͎̂��ԂƂ̐킢�ł���B

��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�O�X�z

�@�M�҂͐����I��ԂƂ��Ă�<�������>�̓������A�Ñ�M���V�A�̃|���X�Љ�ƌ���̃l�b�g���[�N�Љ���r���Đ������Ă���B�|���X�Љ�ł́A�u���R�v�Ƃ͎����̐ӔC�Ō����̔C���𐬂������邱�Ƃł������B���̍����́A�����̏�ŐӔC���ʂ������Ƃ�������<��>�̎咣�ƌ��т��Ă������Ƃɂ������B�u���ȁv�Ƃ́u���҂̖ڂ��猩���]���v�ɑ��Ȃ�Ȃ������B����ɑ��āA����̎Љ�ł́A�u���Ȃ̈ӌ��ƍs���Ɋւ��Ď��Ȃ��ӔC���v�Ƃ���<�������>�͑��݂��Ȃ��B����͂���������T�[�r�X���s���ɑ����Đ����I�������s���Ă��邩��ł���A���̌��ʁA���ӔC�Ȕ������������u<�������>�ł��Ȃ��A���I��Ԃł��Ȃ��ی삳�ꂽ�G��̋�ԁv���������Ă��܂��B�����ɂ͎Љ�I�ӔC���Ȃ����ʁA�Љ�I�ȁu�o��v�Ɋ�Â����s���̎��R���Ȃ��B���ꂪ���҂ւ̕s�M�ƕs���Ɋ�Â��u�Z�L�����e�B�[�Љ�v�ݏo���Ɖۑ蕶�ł͏q�ׂ��Ă���B

�@���{�̎Љ�Ɍ���A���̂悤�ȕM�҂̌����𗠕t���鎖��͊m���ɑ����B�������A�u�C���^�[�l�b�g�̂悤�ȋZ�p�̐i���́A�l�Ԃ�<�o��>���������ɐ��E��<����>���邱�Ƃ��������i�ł����Ȃ��B�v�Ƃ����M�҂̈ӌ��ɂ͎��͔��ł���B�������A�Љ�I�ӔC�ӎ��͏d�v�ł���B���������Ñ�M���V�A�ŎЉ�I���R�ƎЉ�I�ӔC����̂ł������̂́A�|���X�Љ�ł́u�s���v�ł��邱�Ƃ����Ɂu�����v�ł���A��������邽�߂̎��o�������������炾�B����䂦�A���{�̎s�������ꂩ��<�o��>�����ׂ����Ƃ���A�u���̎Љ�ɐ��܂�Ă悩�����v�Ƃ������炩�́u�����ӎ��v���K�v�ł���B

�@���̈ӎ�����Ă��i�����C���^�[�l�b�g�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�f���ւ̏������݂����҂�������͂́A�����ɂ��ꂾ���������҂Ɗւ��A���҂����͂ł�����B�l�b�g��̌�����Ԃ́A���͂�����Ă����l�X���A���͂ƑR�ł��鎩���̗͂����o�����ԂɂȂ蓾��B�������A�{�����e�B�A����������ɂ�����l�b�g�̗͂�F�߂���ŁA<�o��>�̓�ʐ������o���邱�Ƃ��ۑ�ł���B�|���X�̐����I���R�������̋`���Ɛ藣���Ȃ��悤�ɁA�l�b�g��̕\�������Ƃ����u�����v���u���҂ւ̐ӔC���ɂ݁v�ƈ�̂̂��̂ł���B���̗��ʂ�S�����o�������ƂŁA�u���l�C���ł͂Ȃ��Z�L�����e�B�[�v�����藧�̂��Ǝ��͍l����B

�y��蕪�́z

�E��Փx�c�W��

�E�ŋ߂悭�o�镪��̖��Ȃ̂ŁA�v��͓���Ȃ��B�������A���ɂƂ��Đg�߂Ȗ�肾���ɁA�c�_�̏ꍇ�͘_�_���i��̂���������m��Ȃ��B�O�����ď��_���p�o�e�[�}�ɉ���������������ǂ����ō����o����ƌ�����B

��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����w���E�Q�O�O�X�z

���P

�@�����̋��ʓ_�́u������Ɨ�������̂��A���f�B�A����i�Ƃ��ăR���e���c�ݏo���v�Ƃ����ȑO�̍l�����̔ᔻ�ł���B�`�������ʂ�A��������ɂ́A������܊��ŏ������v�l���Ȃ���Ȃ炸�A������������ɂ́A�R���e���c�𑼎҂��܊��Ǝv�l�Ŏ�M�ł���悤�ɕ\������K�v������B�ǂ���̉ߒ��ł��A���f�B�A�͎�̂̎v�l�Ƌ������Ă���B����ɂb�ɂ��A�\����̂ł��鎩�Ȃ͊�����Ɨ��������݂ł͂Ȃ��B���Ȃ����݂̂�����Ɋւ��R���e���c�M���鎞�A����͑��҂Ɍ�����ꂽ���b�Z�[�W�ł���Ƌ��Ɂu���҂ɋ��L����鎩�ȁv�ł�����B���̈Ӗ��Łu���Ȃ͑��҂��܂ފ��ɂ���č���Ă���v�ƌ�����B���̊���m��A�����o�邽�߂̕����f�B�A�Ȃ̂ł���B���̎��ȂƑ��҂̊W�����f�B�A�̑����猩���̂��a�ł��邪�A�u���f�B�A�ɂ��R���e���c�̌������v���s�����Ƃ��u����v�ł���A�u���f�B�A�ɂ��R���e���c�̗��ʁv���x�����邱�Ƃ��u����v�ł���ƌ�����B�������āA�l�Ԑ��_����葽�l�ȃ��f�B�A�E�\�����@�ōč\������邱�Ƃɂ���āA�����Ǝ�̎�̐����L���ɏo����Ƃ��ł��d�v���Ǝ��͍l����B

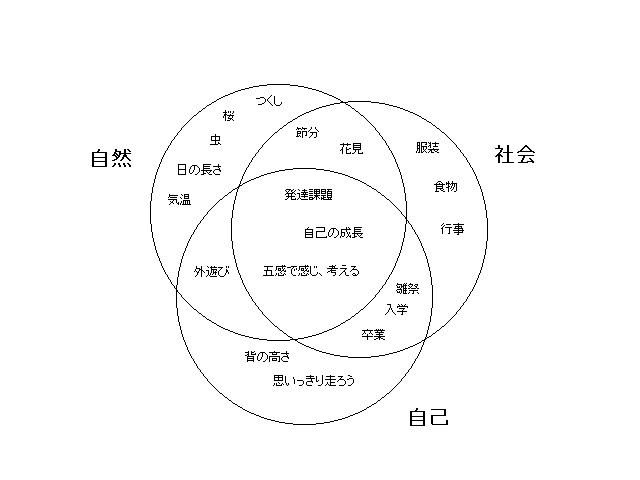

�i�P�O�O�����̃X�y�[�X�ɐ}�j

�@�w�t�������悤�x�F���́u�t�̉́v�ɂ���A�j���ɂ��f���R���e���c���Ă���B���̊�揑�̓N���G�[�^�[�Ɍ��������̂ł���B���Ӑ}�́A�R�`�P�O�̂��ǂ��̔��B�ۑ�ł���u���ȂƎЉ�̊ւ���m��v�u���͂̊����ώ@���A���[����������v�Ƃ����e�[�}�ɐe�q�ŊS�������Ă��炤���߂ł���B��̓I�ȓ��e�Ƃ��ẮA���Ɂu���R�̊ώ@�v���e�[�}�Ƃ��A�t�ɂȂ��ċC�����オ��A���Ԃ������Ȃ�A�O�ɏo��c�N�V����̉ԁA���̊������n�܂邱�Ƃ������B���Ⴊ��Ńc�N�V��������A����ǂ�������f�����g���B���Ɂu��炵�ւ̊S�v���e�[�}�Ƃ��A�~����t�ւ̕����E�H���̕ω����X����ƒ�̐H��ɂ���Ď����B�g�����□�����������铮������B����ɁA�ߕ��E���ՁE���w���Ȃǂ̍s�����G�߂̕ω��Ƌ��ɍs���邱�Ƃ������B��O�Ɂu�̂��g���Ď����̐������������v���Ƃ��e�[�}�Ƃ��A�w���L�т����ƁA�O��葁������邱�ƂȂǂ��A�j���ŕ\�����Ď��Ȃ̕ω��Ɛ��������o���Ă��炤�B��i�S�̂�ʂ��āA����̂��ǂ������Ɂu���R�͖ʔ����v�u�̂������Ƃ͖ʔ����v�Ƃ������Ƃ������Ă��炢�A�u�܊��ŖL���Ɋ����A�l���邷�炵���v���Ă���B

�i�P�O�O�����̃X�y�[�X�ɐ}�j

�E��Փx�c��N�����Ղ����B

�E�P�X�X�W�N�x�A�Q�O�O�P�N�x�ɏo�肳�ꂽ�u���f�B�A�E�A�[�g�v�n�̖��Ɛ[���Ȃ��肪����B�r�e�b�̃��M�����[�[�~�A�āE�~�̂r�e�b�[�~�ł����グ���e�[�}�ł���B�P�ɗ��_���q�ׂ邾���ł͂Ȃ��A��������H�I�ɕ\���ł��邩�Ƃ������Ƃ�₤�Ă���B���w����Ǝ��ۂɃO���[�v���[�N�ʼn��K����悤�Ȗ��ł���A�r�e�b�̎u�]�҂Ȃ�Ίy����œ��������肾�ƌ�����B�������A�ߋ��⌤������Ϗd�v�ł���B

��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�P�O�z

�@�������P�_�C���[���l�Ȃ�A���ɃA�e�[�i�C�Ƃ̋���̌����������݁A���ꂪ�������Ȃ����̂݁A�����Ɠ���������邽�߂̌���I�ȏo�������ׂ����ƍl����B���̍����͓����𐬗������邽�߂̏����ł���u���ʂ̐��`�v�������ׂ������炾�B���������O�G�Ɛ키�̂́A�N�����u���`�v�ł͂Ȃ�����ł���B�t�ɗ��Ɠ��������Ԃ̂́A�N���ɑR���邱�Ƃ��u���`�v������ł���B�����Łu���`�v�Ƃ��Ē�`����Ă���̂́u�����̗��v�����A�����Ɨ��Q�������鑼�҂̗��v����邱�Ɓv�ł���B

�@�A�e�[�i�C�Ƃ̋�����A�����͂��̂悤�ȁu���`�v�ɍ��v������̂ł������B�y���V�A�R�ɑ��鋰�|����S�Ẵ|���X�͒c�����A���ɃA�e�[�i�C�ɐ푈�̎哱����a�����̂ł���B�����ł͑S�Ẵ|���X�����`�����L���Ă����B�������A�A�e�[�i�C���F�߂�悤�ɁA�푈�̏������_�@�Ɏx�z�𐳓�������u���`�v�̈Ӗ����ω����n�߂��B�u�N���̋��|�ɑR���邽�߁v�Ƃ����x�z�̗��R���u���_�E�̖ʂ̂��߁v�ɕω����A����Ɂu�A�e�[�i�C�̗��v����邽�߁v�̎x�z�ɕώ������̂ł���B�A�e�[�i�C�̎咣�́u�A�e�[�i�C�l�ɂƂ��Ă̐��`�v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B

�@�����Ȃ�ƁA�ŏ��ɏ��|���X�����ӂ����u�����̗��v�����A�����Ɨ��Q�������鑼�҂̗��v�����v�Ƃ������`�͐������Ȃ��B�����A�R�����g�X���咣����u����������������`���v�̕������u���`�v�ɋ߂��Ƃ������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�R�����g�X���n�߂��A�e�[�i�C�Ƃ̐퓬�����P�_�C���[���l�ɂƂ��ė��v�ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ�����ł���B���̂悤�ɁA���L�����ׂ����`�̓��e���|���X�ɂ���ĈقȂ�ȏ�A�ǂ��炩�̎咣���������ƌ��肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�����ŁA�V���Ȑ��`���`���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B����́u���ӂƂ��Ă̐��`�v�ł���B�R���͂ɂ��Ȃ��@�̎x�z���������邽�߂ɂ́u����������ӂł���@�v���K�v���B�A�e�[�i�C���@�ɂ��x�z�d����Ȃ�A����̗��v�����łȂ����҂̗��v�����d���ׂ��ł���A���P�_�C���[���ƃR�����g�X�͋��ɃA�e�[�i�C�ƌ����č��ӓ_�����o���ׂ��ł���B���Ƃ����ӂ��s���̏ꍇ�ɂ��A�o���͂����܂ō��ӂ܂ł̌���ێ��Ɍ��肵�A�e�|���X�̑��l���d���Ȃ��狤�ʂ̗��v�����ߑ����邱�Ƃ��őP�̍Ǝ��͍l����B

�y��Փx�z

�@�W���I�Ȗ��B

�y���̌X���z

�@��N�Ɉ��������A�M���V���ÓT�̋c�_���琭���Ɩ@�̊�b�Â����l��������o��ł���B���N�͎��́u�_���I�\�z�́v�ɂ��͓_��u�������ɂȂ����B��N�̏o��Ɩ{���I�ȂȂ���������Ȃ̂ŁA�ߋ��⌤�����\���������ǂ����ō����o�邾�낤�B

�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����w���E�Q�O�P�O�z

���P

�@�����ł͓d�q�I�Ȑ}���ق��u�O���[�o���ȃf�[�^�x�[�X�v�ł��邱�Ƃ��琶�����肪�����Ă���B����͌����p����e�L�X�g�f�[�^�̑唼���p��ŏ�����邱�ƂɂȂ�Ƃ������ł���B���E���ʂ̃f�[�^�x�[�X�ɂ͋��ʌꂪ�K�v�Ƃ���A���ꂪ����ł͉p��ł���Ƃ������ƁA�܂��A�p�ꌗ�Ńe�L�X�g�f�[�^�̃X�L���j���O���ł��i��ł��邱�Ƃ����̌����ł���B���̌��ʁA���{�ꂪ���ʂ���u�|��v�̖�肪�����`�|�Q�Ƃ`�|�R�Ɏ�����Ă���B���ɁA���{��g�p�҈ȊO�̐l�ɓ��{��e�L�X�g���f�[�^�x�[�X��Ŏg���Ă��炤���߂ɂ͖|�K�v�����A��Ƃ̈Ӑ}�╶���I�w�i�Ȃǂ̃j���A���X�͖|������Ƃł���B���̂��ߓ��{��g�p�҂́u���E���ɔ��M�ł���v�Ƃ����d�q�I�Ȑ}���ق̃����b�g�������A�l�b�g���[�N�̒��œ��{�ꂪ�����ꂽ����ɂȂ��Ă��܂��\��������B���ɁA�w�p�̐��E�ł͉p��̋��ʌꉻ���i��ł���A���{�l�����҂��p��ŕ\�����Ȃ���ΐ��E�ɔ��M�ł��Ȃ���肪����B�����ł͖|��̓���ɉ����ē��퐶���œ��{���p����Ӗ��������Ȃ�A����ɂ�������{��s�v�_�Ȃǂ����܂�鋰�ꂪ���邾�낤�B

���Q

�@�����Ɣ�r�����d�q�e�L�X�g�̒����́A���Ɏ��R�Ɍ����ł��邱�Ƃł���B������̍����ɂ͌��肳�ꂽ���ڂ����Ȃ����A�d�q�e�L�X�g�ł͒������͂���ꕶ���P�ʂ܂Ō����ł���B���ɓd�q�e�L�X�g�͒P�Ȃ�d�q���Ȃ̂ŁA�X�V�A���H�A���ʁA�����A�~�ς��e�ՂȂ��Ƃł���B�d�q�e�L�X�g�̒Z���́A���ɒ[���@����g�����ߏ������d���A�g�p�ꏊ�����肳��邱�Ƃł���B�܂��f�B�X�v���C�͈���������ǂ݂ɂ����A���̂Ńf�[�^��������\��������B���ɁA�l�b�g���[�N��̓d�q�e�L�X�g�͎��R�ɔ��M�ł��邽�߁A���e�̐��m����M�p���ɋ^�₪���邱�Ƃł���B��O�ɁA�d�q�e�L�X�g����͕����I�w�i��ǂ݂Ƃ�̂�����Ȃ��Ƃł���B

���R

�@�d�q�}���ق̈Ӗ��́A���ɏ��R�X�g�̍팸�ł���B�Ⴆ�A���ʂ̐}���ق̑ݏo���Ԃ͌����Ă���A�}���قɖ{���Ȃ��ꍇ�͎����ōw�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������͍����Ȃ��̂������A�w���ɂ͑傫�ȕ��S�ł���B���������J���ꂽ�d�q�}���قȂ�A�����ŐV���̐�发��ǂނ��Ƃ��ł���B����ɁA�d�q�}���ق͎��ԂƏꏊ��I���A���n�����̊Ԃɂ��f�[�^�x�[�X�ɃA�N�Z�X���ď����������A���Ԃ�L���Ɏg����B���ɁA��������������L�ł���̂Œn��i�����Ȃ��Ȃ�B��w�̐}���ًK�͂ɂ�錤�����̍����Ȃ��Ȃ�̂ŁA�����I�ɂ����ۓI�ɂ��������������₷���Ȃ�B

�@�d�q�}���ق̎g�����Ƃ��đ��ɏd�v�Ȃ̂́A�����@�\�̓����������Ƃł���B�w��������ꂽ���Ԃɑ����̏����ɖڂ�ʂ����Ƃ͓���B�������A�����@�\���������ꂽ�d�q�}���قł͉��f�������\�ł���B��̃e�[�}�ɂ��ĕ��L�������n�悩�當����T������A�قȂ�������Ԃ̊֘A�ׂ��肷�鎞�A���̂悤�Ȍ����@�\���͂�����B���ɏd�v�Ȃ̂́A�����ɂ�錟�ł���B�d�q�}���قɂ͕s���m�ȏ����������߁A�f�[�^�����̂܂܌����Ɏg�킸�A�����╡���̎����Ŋm�F�����Ƃ��s���ł���B��O�ɁA�p��ȊO�̌�����w�ԕK�v������B�����`�ɂ���ʂ�A�p��ȊO�̃e�L�X�g�f�[�^�͂��̌���g�p�҂̑��ɂ͗��p����Ȃ��\���������B�������A�قȂ��������ٕ����̕����I�w�i�𗝉����邽�߂ɂ́A�����Ŏg��ꂽ�A���邢�͍����g���Ă��錾��̗������K�v�ł���B�����̎g�����ɉ����Ȃ�A�d�q�}���ق͊w�K�E���������������x���Ă������̂ɂȂ�Ǝ��͍l����B

�y��Փx�z

�@��N�����Ղ����B

�y�o��̌X���z

�@�Q�O�O�P�N�x�́u�f�W�^���r�W�l�X�̊��v�A�Q�O�O�T�N�x�́u�C���^�t�F�[�X�f�U�C���v�A�Q�O�O�U�N�x�́u�Q�P���I�ɂӂ��킵�����m��T�[�r�X�v�Ȃǂ̗ޑ�ł���B���Ɏ��̂Q�O�O�U�N�x�̉�ł͍��N�x�̓��e�ɋ߂��u�d�q���쌠�v�������Ă���B�����̗�����O��ɂ��čl�����q�ׂ�Ƃ����I�[�\�h�b�N�X�ȏo��͎��g�݂₷�������ł��낤�B�o��̔w�i�ɂ́A��N���{�̕��d�𑛂������O�[�O���̓d�q�}���فE�d�q���Ж��A�܂��A�ŋ߂ǂ̑�w�ł����ɂȂ��Ă���u�E�B�L�y�f�B�A�̃R�s�[�ɂ�郌�|�[�g�쐬�v�Ȃǂ�����B�f�W�^���W�̃j���[�X�ɒ��ӂ��A�ߋ��⌤�������Ă����Γ���Ȃ��B

�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�P�P�z

�@�M�҂͂܂��A��R�����u�ǐS�̖��v�Ɓu�@���I�����̖��v�ɕ����Ă���B�ǐS�̖��Ƃ��Ă̒�R���͓����I�E�@���I�ȁu�������v�Ɋ�Â��Ă���A�����ł̒�R�Ƃ͗ϗ��I�ȈӖ��ł̕s���ɑ����R�ł���B���ꂪ���R�@�Ƃ��Ă̒�R���ł���B����A�@���ɋ�̓I����������R���͖@�̘g�g�݂̒��Œ�`����Ă���A���@�ł�����茠����ۏႳ����R�ł���B���ꂪ����@�Ƃ��Ă̒�R���ł���B

�@��̓I�ɒ�߂�ꂽ�@�ɂ��Đ���������������@���؎�`�̗���ł́A����@�Ƃ��Ă̒�R���������@�I�ɔF�߂���B���ꂪ���@�I��R���ł���B����ɑ��āA�@���Œ�߂��Ă��Ȃ���R���������͖@�����̂��̂ɑ����R��������B�@���؎�`�ł́A����������R���͔F�߂��Ȃ��B���ꂪ������I��R���ł���B�������A���ꂪ���j��u�s���v���v�Ȃǂ̐��ʂݏo�������Ƃ͎����ł���B������I��R���͍��ł��Љ�I�ȗ͂Ƃ��ĔF�߂��Ă���A�����ɂ���͗ǐS�̖��ɑ����Ă���B�ǐS�̖��ɂ��ċc�_����͓̂N�w�̖�ڂł���A����䂦�ɕM�҂͂�����u�@�N�w�̖��v���ƍl���Ă���B

�@�ŋ߁A�G�W�v�g�œƍٓI�Ȑ��i���������������s���̍R�c�s���œ|�ꂽ�B�ߑ�I�Ȍ��@�Ɩ���I�ȑI�����x������̂ɒ�R�^����������̂́A���x�������łȂ��؋��ł��낤�B�Ⴆ�A���{�ł������I���ɂ������[�̊i�����傫��������A�n�������̂Œm����s���Ƌc��Η������肷��B��[�̊i�����傫���Ȃ�Γs�s�Z���̈ӎv�������ɔ��f����Ȃ��B�܂��A�n�������̂̎��c�����Z�����I��ł���͂��Ȃ̂ɑΗ����N����̂́A�n��ɂ����闘�Q�W�����R�ȓ��[�s����j��ł��邩�炾�B�����������̍ٔ��͑������Ȃ��Ȃ��s���̑������ĂȂ��̂́A�ۑ蕶�ɂ���ʂ�A���͂�����������̒�߂��@�ƌ������u�́v�Ŏ�낤�Ƃ��邩��ł���B

�@����ɑ��钴����I��R���́A����I���x���@�\���Ă��鍑�ł��Ӗ�������B�Ⴆ�Δ{�g�D�i�m�f�n�j�̊������A�����̐�����@���Ɍ��ׂ����邽�߂ɐ��܂�邩�炾�B���Ǝ҂������A��҂�����҂������̃V�X�e�����甲�������Ă��܂��Љ�ł́A�҂��Ă��Ă������͂悭�Ȃ�Ȃ��B�����������ɐV�����������Ă���^���ݏo���̂͒�����I��R�����x����N�w�ł���A����Љ�ɂ����ꂪ�������߂��Ă���Ǝ��͍l����B

�y��Փx�z

�@��{�I�Ȗ��B

�y���̌X���z

�@���̐��N�̌X���P���āA�@�Ɛ����̊�b�Â��Ɋ֘A������ł���B���e�I�֘A�Ƃ��ẮA2007�N�́u�@�I���`�v�A2010�N�́u�M���V���̃|���X�Љ�ɂ����鐳�`�v�ɑ����āu��R�̐������Ƃ͉����v���l����������ł���B�ۑ蕶�̋c�_�����m�ł���A�Η����ڂ̍����i�T�O�̒�`�j�ɖڂ�����A�c�_������̂͗e�Ղ��낤�B��̗���ŋ߂̎Љ���ł���u�G�W�v�g���ρv�u���É��s�̏Z�����[�v�u�h�����l�b�g�J�t�F��ɑ���{�g�D�̉��������v�ȂǁA�g�߂Ȗ�肪�g����B�ߋ��⌤���Ǝ�����藝������ł���B

�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����w���E�Q�O�P�P�z

��P

�@���́u���������v�𑪒肵�Љ��̊�b�ɂ������B���A���{�ł͘H�㐶���A�l�b�g�J�t�F��ȂǁA�Ƃ����������Ǝ҂��N�X�������Ă���B�A�Ƃ��Ă���l���l���炵�̗]�g�Ō������������Ă���B��w���̏A�E���������Ă���B�Љ�S�̂��u���������v���������Ȃ���ԂɂȂ��Ă���B���E����l���N�ԂR���l�����Ԃ������Ă���̂��A���������Љ��ƊW���[���B�䂦�Ɂu���������v���S�̎Љ�Â��肪�d�v�ł���B

��Q

�@�u���������v���Ȋw�I�ɑ��肷�邽�߂ɁA���́u���������w���v���Ă���B�u���������v�͎�ϓI�Ȃ��̂ƍl�����Ă������A������q�ω����邽�߂Ɂu�]�̏�ԁv�u�g�̂̌��N��ԁv�u�\��ɂ��R�~���j�P�[�V�����\�́v�̎O�𑪒肵�A�����𑍍����āu�l�������������ǂ̒��x�����Ă��邩�v��\���������B�d�v�Ȃ̂́u�\��ɂ��R�~���j�P�[�V�����\�́v�̑���ł���B�l�ԂɂƂ��ĕ\��͐S�I���e�̕\���ł���A�R�~���j�P�[�V�����̊�{�ł���B�S���}����Ԃɂ��鎞�A�\��͈Â��Ȃ�A�ω����R�����Ȃ�B�q�ϓI����̂��߂ɂ́A����𐔒l�Ƃ��ĕ\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�\���Z�p�̓J�����̏Ί猟�o�ɉ��p����Ă���B���̋Z�p�W�����A�\����\�������̗֊s�����O�����̃x�N�g���f�[�^�Ƃ��Đ����Ɍv�����A���l�ȕ����ɑ�����l�X���܂ޏ\���ȗʂ̃f�[�^����\��Ƃ��̕ω����ǂ̂悤�ȐS�I��Ԃƌ��т��Ă���̂��𗝘_������B

��R

�@�V�����P�ʂ́u���������w���v�ł���B����͐l�������Ă���u���������v���q�ϓI�ɐ��l�ŕ\��������̂��B���ɔ]�̏�Ԃ�]���̃Z���g�j���ʂƔ]�����ʂ̕��l�ŕ\���B���ɐg�̂̌��N��Ԃ𐇖����Ԃƌ��t�����l�̕��l�ŕ\���B��O�ɕ\��ɂ��R�~���j�P�[�V�����\�͂�P�ʎ��ԓ�����̕\��Ƃ��̕ω��ŕ\���B�Ί炪���_�������A�\��ɕω�������Ɠ��_�������B�ȏ�̎O�̗v�f�̘a���u���������w���v�ł���B

��S

�@���������������Ă���l�́u�Ί�ɂȂ鎞�Ԃ������v�u�{��f����y���ނ��ƂɊS�����v�u�l�Ɛڂ��邱�ƂɊS�����v�Ȃǂ̍s���ɂ���������������낤�B�����͐S���w��_��w�̗Տ��I�����Őςݏd�˂�ꂽ�f�f�ƊW���[���B�������A���ۂ̈�Ì���ł͌ʂ̃N���C�A���g�ɑ��k���Ԃ�������ꂸ�A�u�����f�[�^�ł͂ǂ��ɂ��ُ�͂Ȃ��v�ƌ����Ď��]�����f�҂������B�u���������w���v��p����ƁA�\��̓ǂݎ��ɂ���āu���莞�_�ł̋C�����v�Ɓu�R�~���j�P�[�V�����ɂ��C�����̕ω��v��m�邱�Ƃ��ł���B�]��g�̂̏�Ԃ͕��l�ŕW���������̂ŁA���ɔ]��g�̂̎������Ȃ��l�̐S�̔Y�݂𑪒�ł��邱�Ƃ��d�v�ł���B�l�ԊW�̔Y�݂�l���̌��ʂ��Ɋւ���Y�݂͖{���u�a�v�Ƃ��Ĉ���ꂸ�A���̂��߂Ɏ��E�⏝�Q�������N����x�Ɂu�Ȃ���x��ɂȂ����̂��v�����Ƃ���Ă����B�u���������w���v�����_�I�Ɍ��N�Ȑl���Ⴂ�ꍇ�A���邢�͌p���I�Ɋώ@���Ēቺ���Ă���ꍇ�́u�Y�݂�����A�������т��������Ȃ��Ȃ��Ă����ԁv�ƍl���邱�Ƃ��ł���B����̕��@���A�\����r�f�I�J�����ŎB�e���R���s���[�^�������邾���Ȃ̂ŊȒP�ł���B���̂悤�ȑ���V�X�e���͈�Â̏ꂾ���łȂ��A�w�Z�Ȃǂł��g�����Ƃ��ł���B�����̃f�[�^�����ɂ��āA�l�ɂƂ��Ắu���̐[�����v�𑼎҂��m��A�T�|�[�g�ɖ𗧂Ă邱�Ƃ��ł���Ǝ��͍l����B

�y��Փx�z

�@����B

�y���̌X���z

�@2004�N�x�u��蔭���Ɖ����̕��@�v�A2005�N�x�́u�C���^�t�F�[�X�f�U�C���v�A2006�N�x�́u�Q�P���I�ɂӂ��킵�����m��T�[�r�X�̔����v�Ȃǂ̗ޑ�ł���B�������̎������Q�l�Ɏ����A��w�ɓ����Ă���̌������@�⌤���̖ړI���q�ׂ�������ƌ�����B�������N�����Ă�����`���ł�����A�ߋ��⌤�������A�����ŏ����Ă݂����ɂƂ��Ă͓���Ȃ��B�u��w�ʼn������������v�Ƃ����ӗ~��\������_�ł́A���̎u�]���R���Ƃ������邾�낤�B

�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�P�Q�z

�@��̉ۑ蕶�ɋ��ʂ���l�����́u�@�̔ے�v�ł���B�������ƂP�ł́u�]�������Â�����v���O�����v���@�ɑ����Đl�X���x�z���A�������ƂQ�ł́u�o���O�I�ʁv���ƍߌX���̂����`�q��r�����Ė@�̈����ƍ߂̉\�����̂��̂��Ȃ����Ă��܂��B�ǂ��������u�����O�ƍ߁v��h�����Ƃɂ���āu�@�ɂ�鏈���v��s�v�ɂ��Ă��܂��̂ł���B���̗��z���́u�@�Ȃ����z���E�v�ł��낤�B

�@���̂悤�ȔƍߊǗ��ɈӖ�������Ƃ���A�܂����Ɂu�@�R�X�g�̍팸�v�ł���B��@�s�ׂ��������ꍇ�A���̓E���Ɖ����ɂ͌x�@�E���@�E�ٌ�m�E�ٔ����E�Y�����ȂǑ����̑g�D��{�݂��K�v�ł���A�ٔ��ɂ͒������Ԃ�������B�����ƍߍs�ׂ��̂��̂̔�����h�����Ƃ��ł���A�����͕s�v�ɂȂ��Ĕ���Ȑŋ���ߖ�ł���B���̃����b�g�́u�����̌������v�ł���B�ƍߍs�ׂ͓E������Ȃ���Α��݂��Ȃ��̂Ɠ����ł���B�u�߂܂�Ȃ���Ώ�������Ȃ��v�̂ŁA�ƍߎ҂͎����܂œ��S����B�����O�ɔƍ߂��������Ă��܂��u�������v�͂Ȃ��Ȃ�A���������҂Ƃ���Ȃ��҂��ł���s�����͉��������B

�@�������A�@�̈Ӗ���[���l����Ɓu�@�Ȃ����z���E�v�ɂ͍��{�I�Ȗ�肪����B���Ɂu�������Ă��Ȃ��ƍ߂͔ƍ߂��v�Ƃ������ł���B���Ƃ��u�ƍߑO�̋����d�c�v��E���ł���Ƃ��Ă��A���ꂪ�ƍ߂ɂȂ�̂͋���ⓦ����i�������ɏ�������Ă���ꍇ�ł���B�u�ƍ߂̌����ɂȂ�v�f���ƍ߂��v�ƍl����ƁA�ۑ蕶�̂悤�Ɏv�z��E���������`�q��E��������A���Ԃ������̂ڂ��Ĕƍ߂��`���邱�ƂɂȂ�B����ƁA����l�̔ƍ߉\�����ɂ����̂ڂ�A���̐l�̐e���E�F�l�E���t�ȂǁA������W��ƍ߂̌����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B����ł͔ƍ߂Ɋւ��Ȃ��l�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�@���Ɂu�P�ƈ��͎��ɂ���ē���ւ��v�Ƃ�����肪����B���m�ɂƂ��Đ��`�ł������w����������ł͔ƍ߂ł���悤�ɁA�Љ�̕ω��ɂ���Ė@�͕ω�����B���̍����͐l�Ԃ������l���Ə_��ł���B�R���s���[�^�̃v���O�����͂����Â��Ȃ邵�A���{�l�̉ƌn����ƍߎ҂��o�邱�Ƃ�����B����ɁA�����Ȑl�����ɉ߂���Ƃ��B���̂悤�Ȑl�ԑ��݂����炱���A���̕ω��ɑΉ����A������ςݏd�˂邱�Ƃ��ł����̂ł���B

�@�ȏ�̍l�@����A�u�@�Ȃ����z���E�v�̓t�B�N�V�����̈���o�Ȃ��Ǝ��͍l����B

�y��Փx�z

�@��{�I�Ȗ��B��N���Ղ����B

�y���̌X���z

�@���̐��N�̌X���P���āA�@�̊�b�Â��Ɋ֘A������ł���B�ۑ蕶�̋c�_�����m�ł���A�c�_������̂͗e�Ղ��낤�B�ŋ߂̎Љ���ł���u�Ď��J�����̑����v�u�o���O�f�f�v�Ȃǂ��r�e�̐��E�����łȂ������̖@�⍑�Ƃ̊�b�Ɗւ���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ𑣂����ł���B

�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����w���E�Q�O�P�Q�z

��P

�@������ۓI�Ȋւ������������i�Ƃ��Ă����Ɏv���o���̂́u�抄��X�v�[���v�ł���B�ꎞ���͊w�Z���H�̏�ōL���g���A���݂ł��R���r�j�G���X�X�g�A�ŕٓ����ƕK�����Ă���B�`�ԂƂ��Ă̓X�v�[���̐�ɋ��̎��̂悤�Ȑꍞ�݂��O�قǓ��ꂽ���̂��B���z�̏o���_�́A�����炭�u�X�v�[���A�t�H�[�N�A�������ꂼ�ꏀ�����A�͎̂�Ԃ���p��������B��{�̐H��ōς܂������B�v�u�m�H�ł��a�H�ł��A�̂ł��t�̂ł��k�[�h���ł��H�ׂ���H�킪�ق����B�v�Ƃ������Ƃ������̂ł��낤�B

�@������g���Ď����������̂́u���ł��H�ׂ悤�Ǝv���ΐH�ׂ��邪�A����H�ׂĂ��H�ׂɂ����v�Ƃ������Ƃł���B�܂�A�ėp�̓������������A�s�����L�����Ă��܂����̂ł���B�Ȃ����͐抄��X�v�[���ɕs����������̂��B����́u�������E�h���E���ށv�Ƃ����X�v�[���A�t�H�[�N�A���̋@�\����A�ʂ̓����������Z���č��������抄��X�v�[��������ł���B�ނ����{�ɂ܂Ƃ߂邽�߂ɁA�`���I�ȐH��̂ǂ̋@�\���]���ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B

��Q

�@������l����ꍇ�ɑ�Ȃ̂́A�u���Z�p�v�����łȂ��u�g���Z�p�v�ł���B�ۑ蕶�̂��o�����ł͍D���ȋȂ��D���ȏ����ŕҏW���邱�Ƃ��\�ɂȂ褂���ł��u���y�f�B���N�^�[�v�ɂȂ��̌����ł����̂ł���B�H��ɂ����̍l�����͉��p�ł���B�u�g���₷������Ɏ����ŃA�����W�ł���v���Ƃ�ڕW�ɂ��A�f�U�C�i�[�͂��̊�Ձu�v���b�g�t�H�[���v����邱�Ƃő��l�ȃj�[�Y�������Ƃ��ł���B

�@���̍l�����Ɋ�Â��A�抄��X�v�[���̉��ǂ��l���Ă݂悤�B�܂����݂̐抄��X�v�[���̑f�ނł���v���X�`�b�N���A�Y���̂���`��L���v���X�`�b�N�ɕς���B����͎��R�ɋȂ��ĕό`�ł��A���������ɂ���ƌ��̌`�ɖ߂�f�ނł���B���T�C�N������Α��̃v���X�`�b�N���i�Ɠ����悤�ɍĎg�p�ł���B�X�v�[���̌`��Ƃ��ẮA��{�̐H��̈�[�ɃX�v�[���A�ʂ̈�[�͐ꍞ�݂���{���ꂽ�t�H�[�N��ɂ���B�S�̂̒����͂�Ⓑ�߂ł���B�t�̂����ގ��A�ĔтȂǂ����������̓X�v�[�����g���B�������h�����͔��̒[���g�����A�������œ�ɐ܂�Ȃ��A�s���Z�b�g��ɂ��ċ��ނ��Ƃ��ł���B�Y��������̂ŁA��x�Ȃ���Ƃ��̂܂܂̏�Ԃ�ێ�����B���̏ꍇ�A��{�������Ƃ��Ă��܂����Ƃ��悭���邪�A�s���Z�b�g��ɂȂ�����݂₷���B���x���g���ꍇ�́A�ہA���ɂ��炭����Č��̌`�ɖ߂��悢�B

�@�Љ�̍�����i�݁A�L���N��̐l�X���X�[�p�[��R���r�j���g���悤�ɂȂ����B��̋@�\�ɍ��킹���H��������ōH�v�ł���u�ό`���݃X�v�[���v�́A�u�抄��X�v�[���v�ɑ���A�����̐l�ɖ𗧂Ǝ��͍l����B

�@2005�N�x�́u�C���^�t�F�[�X�f�U�C���v�A2006�N�x�́u�Q�P���I�ɂӂ��킵�����m��T�[�r�X�̔����v�Ȃǂ̗ޑ�ł���B���퐶���̒��Ŋ����Ă���s�ւ��Ȃǂ�U��Ԃ�A���̉������@���f�U�C���Ƃ�����i�ŏq�ׂ�������ƌ�����B���x���o�Ă�����`���ł���A�ߋ��⌤�������A�����ŏ����Ă݂����ɂƂ��Ă͓���Ȃ��B

��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�@�w���E�Q�O�P�R�z

�@�����O���̓��t���x���������A�����I���͎�ɎO�������B���ɎF���E���B�o�g�L�͎҂ɂ��˔������A���ɗL�͎҂�������e�Ȃ̊�����ԁA��O�ɑ�����������c�@���t���ւ̉ߓn���ɂ�����s����v�f�ł���B�����̖��ɑΉ����āA���ɓ��t�̑�b���F�������ɂ��ăo�����X���Ƃ�Ɠ����ɁA�ǐ��Ԃ̃����o�[�����I�o���邱�Ƃ��v�����ꂽ�B���Ɋe�Ȃ̑�b�������ɍ����S�̂̌���ɂ��Q�^����Ƃ������t���x�̉��ł́A�W�c�w���V�X�e���ł��鑾�������̂悤�ɂ͒k���ƒ����̃��J�j�Y���������Ȃ������B��O�ɓ��t������b�������Ɠ��[�ɂ���đI���̂ł͂Ȃ��u�ېV�̌��сv��h���͊w�őI��邽�߂ɁA����ɑ��ĐӔC���̂����s���m�ł������B

�@�ۑ蕶�Ɏ�����Ă�����t���x�a�����̏́A���݂Ǝ������ʂ������Ă���B�c�@���t���Ŏ����I����邱�Ƃ������A��b�����}���̔h����A���^�}�Ƃ̊W����u�ύt�v�����ɑI��錻��B�܂��o�g������Ȓ��Ԃ̗��Q�Η���w�i�ɓ���̏Ȓ��Ƌ������т����u���c���v�̑��݁B�����ĉ�����������b���u���Q���Η������˂Ȃ���肪�������Ƃ��ɔ�������k���E�����̖����v��S���Ă��邱�Ƃł���B

�@�����A���ݕK�v�Ȏ̃��[�_�[�V�b�v�̋����́A�ߋ��̂悤�ɋ����⊯���x�z�͂�w�i�ɂ��������͂ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�O���[�o�������i��ō��Ǝ��̂����͂⋭�͂ȓ����͂��������A���̖����͂��łɎs�v�́u�����ҁv�ɋ߂��Ȃ��Ă��邩�炾�B�Ⴆ�ً}�̐����ۑ�ł���TPP����̓y���́A�{�[�_�[���X�̎���Ɂu�{�[�_�[�v����낤�Ƃ��鎎�݂ł��邪�䂦�ɁA�ȑO�̂悤�ȁu�����v�ł͉���������Ȃ̂ł���B

�@���������āA�ɂ͖�������ۑ�Ɏ��g�ޗ��`�I�ȃ��[�_�[�V�b�v���K�v���ƌ�����B�܂��u�����̒������E��@�̎w�����v�𗼗������邱�Ƃ��K�v���B��k�Ђ���̕����⌴�����̑Ή��ɂ͗��Q�����Ɩ������̒��K�{�����炾�B���Ɂu�S�̂ɑ��ĕ����������E�X�ɑ��đË��_��T��v�����𗼗������邱�Ƃ��K�v�ł���B����Љ�ł͒n��I��肪���̂܂ܓ��{�S�́A����ɃO���[�o���Ȗ��ւƂȂ����Ă���A�����̓Ɨ��Ɠ����ɑS�̂̓�����������鍇�ӌ`������ɋ��߂��Ă��邩�炾�B

�@�ȏオ���̍l������t������b�ɕK�v�ȃ��[�_�[�V�b�v�ł���B

�y���̌X���z

�@�������ɍ��킹���^�C�����[�ȏo��ł���B2001�N�x�ɑ�������w���ŏo�肳�ꂽ�u21���I���{�̐����ƃ��[�_�[�V�b�v�v�̗ޑ�ƌ�����B�W���[�i���Y���ł��悭��������e�[�}�B�����A���߂��郊�[�_�[�V�b�v�ɂ��Đ[���_���邽�߂ɂ́u�Ό��p���̓ƍٓI���[�_�[�V�b�v�v��u��O�̐��ւ̂�������v�Ȃǂ����A�����Љ�̖ڕW�𗝉����Ă���K�v������B�����������e�ō��������낤�B

�@ ��������w�I�����C���Q�l���x�ɂ���܂��B

�y�����w���E�Q�O�P�R�z

��P

�@�����K�������g�̒m�̓M�^�[���t�ł���B���͒��w���̍��M�^�[��e���n�߂��B�����{���Ċ�b���K�̕��@��ǂ݁A������x��B����ƍD���ȃA�[�e�B�X�g�̊y���W�����Ȃ���R�[�h���o�����B�M�^�[���t�ʼn̂����Ƃ��傾�����̂ŁA��͂����ɑ����̃R�[�h���o���邩����肾�����B�������A������x�e����悤�ɂȂ����Ƃ���Ō��E������Ă����B���܂��e�����A�����e�����Ƃ������قǁA�~�X�������Ȃ��Ă��܂��B���l����ƁA��{�̒i�K�Ő搶�ɂ��ׂ��������B�Ȃ��Ȃ獂�Z�ɓ����Ă���v���̃M�^���X�g�Ƀ��b�X�����Ă��炤�@�����A���̌��_�������Ă��炦�����炾�B���͂܂��A�S�g�ɗ͂�����߂��������B�e���߂��Ďw�߂�ɂ߂Ă��܂�����A���K��̌�����ɔY�܂��ꂽ�肵�Ă����̂��B�搶����K�v�Ȏ������A�K�v�ȂƂ���ɗ͂�����Ƃ����A�h�o�C�X���Ď��H���Ă݂�ƁA�͂���ꂸ�ɉ��t���ł��A�Z�p�����������サ���̂ł���B

��Q