はじめに

はじめに はじめに

はじめに

食品関係、医療関係の事故に関する記事がマスコミを毎日のように賑わせている。最近の自動車メーカーの事例を含めても、いずれの場合も従来信頼の上に成り立った業界で、また多かれ少なかれ健康や生命に危害をおよぼす事態が予想される事例だけに当然のことかもしれない。

一般企業で事故が起きた際の企業の姿勢について専門家は「社長限界でしょ」という手順を示す。すなわち、「しゃ」:謝意の意向を示す、「ちょう」:調査結果を報告、「げん」:原因分析、「かい」:改善策の提示、「しょ」:処分を発表する、という手順である。事故が起き、これを公表する際にはこのような手順を踏まねば、世間からは許されないということだそうだ。この対応が間違った場合には、雪印事件で見られたように会社幹部の思惑以上のしっぺ返しが待ち受けている。医療事故発生時にも同様な対応が求められるに違いない。

感染症の疫学管理者Wenzelは「この領域の初心者は自分がそしゃくできる以上のものをかみ切ろうとしがちである」という。このことは感染症領域だけではない。私たちは、新しい仕組みを考えるときに、すべての効果を期待する。しかし、各々の病院で何を目的にリスクマネジメントを導入するか、しかも目的をいかに「そしゃくしやすく」絞り込めるかがもっとも重要なことのように思われる。

まず、一義的な目的として、「事故防止活動を通して、組織の損失を最小に抑え、『医療の質を保証する』こと」であろう(日本看護協会編:「組織で取り組む医療事故防止」より)。すなわち、1)経済的損失、2)患者・家族、来院者および職員の障害、3)病院の信頼の損失を抑えることにあり、そういった意味では病院経営の根幹に迫る問題となる。これは、病院における予算管理や人事管理、診療管理など以上に取り組まなければならない問題であるといえよう。

また、実際の事故が発生した際には事故への対応と同時に「事故は改善のための機会である( improvement

opportunity )」として逃げることなく積極的に調査し、原因を分析し、改善策を練る必要性があろう。先の対応手順において示された処分は、インシデントにおいては当然問うべきではないし、また事故の場合においても組織的・構造的な事故であるならば、その対象は現場ではなく管理者であるべきであろう。

誤認事故を防止するためには、人間はエラーを犯すものであるということを前提として、個人およびシステムによるエラーのチェック機能を強化していくことが重要であろう。たとえば、エラーの確率が1/100の医療行為に対して、見逃し率1/100のチェックを3回実施するようにした場合、計算上は事故の確率を、10^-2×10^-2×10^-2×10^-2=10^-8と、極めて低い確率まで下げることが可能となるわけである。

ここであえて用語の整理をしたい。厚生省による「患者誤認事故防止方策に関する検討会報告書」(Web上で公開:http://www.mhw.go.jp/houdou/1105/h0512-2_10.html)を参考にする。

医療事故(=アクシデント):過失のない医療事故、過失のある医療事故(=医療過誤)

インシデント(=ヒヤリハット、ニアミス):患者に傷害を及ぼすことはなかったが、日常診療の現場で“ヒヤリ”としたり、“ハッ”とした経験

エラー:人間の行為が、(1)行為者自身が意図したものでない場合、(2)規則に照らして望ましくない場合、(3)第三者からみて望ましくない場合、(4)客観的期待水準を満足しない場合

ヒヤリハットその前に

ヒヤリハットその前に

まず、業務改善を含めて新しい取り組みを行う場合には、1)自己評価、2)比較検討(ベンチマーキング)、3)missionの明確化、というステップが必要であると考える。そういった意味で自己評価は極めて重要な導入ステップと考える。多くの医療機関における取り組みは、他の成功事例を真似た比較検討から入っているのではないだろうか。これを以下のように展開した。

ハインリッヒによる労災事故の研究で1件の重大事故の背景には29件の同種の軽症事故、さらに300件の同種のインシデントが存在するという報告は周知のことである。しかし、それ以前に、医療の現場におけるエラーというべき「ごめんね。( I'm sorry )」が存在する。その実態を把握してこそ、次へのステップへの踏み台として現場職員に対しての注意を喚起できるものと思われた。

そこで、当院では「患者様側から、何らかのクレームの対象となるもの」の実態調査を行うことになった。病院ならびに関連施設(2病院、2老人保健施設、2診療所、1短期入所施設;計846床)を対象に4週間の期間限定で「ごめんね」登録を行った。具体的に「採血後の皮下出血」「点滴の漏れ」「採血量不足」「給食内容の相違」など、従来のヒヤリハットでも出てこないような内容までも対象とした。また、当事者が気付かない場合も考慮して後工程の登録も良しとした。ここでは「登録の多い部署ほど、すばらしい」との方針で、無記名で簡便な内容記載で調査を行った。

この結果、4週間で全部署から実に1973件の「ごめんね」を収集した。この実態は職員を驚愕させるに十分な数字であり、提出率の高い部署が真の数字であると仮定すると、この数字の約2倍程度4000件の「ごめんね」が存在するものと推定された。

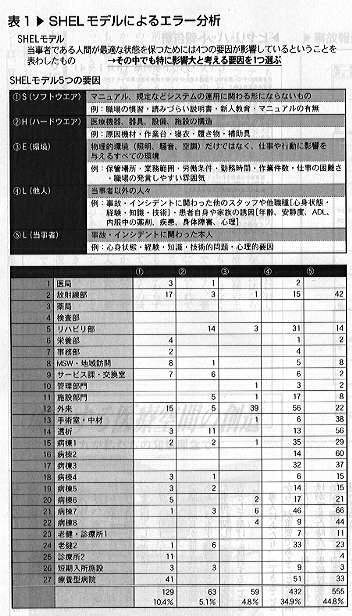

さらに分析可能データの詳細より、79.7%がヒトにかかわる要因であり、そのなかでも44.8%が特に当事者の経験・知識・技術的・心理的要因であった。また、ハード面、ソフト面からは設備上の問題やマニュアルの不備など新たな改善策が抽出できた(表1)。

インシデントレポートの重要性はすでに医療界のトレンドであり、いまさら詳述する必要はない。当院においては、平成11年7月から取り組むこととした。その日常化を図るために、あえて新設すべき事故対策委員会主導ではなく、既設の院内の通常会議である「リーダー会議」における検討事項とした。この会議は各現場のチーフを中心に組織された会議である。

また、導入期における啓蒙、アレルギーの回避、さらに習慣づけを目的として、各部署月1つを原則として集積し、イントラネットサーバー上で全職員に対して公開した。そのなかで同会議の議長が部署間で横断的、あるいは水平展開可能と判断した事項に関して会議上で事例報告として挙げ、検討することとした。

導入にあたり、「できることから」が重要であることを強調したい。この取り組みは習慣づけができた時点で事故対策委員会へ移管し、分析に供したいと思っている。

事故報告書その前に

インシデントとは違い、実際に事故が発生した場合は極めて迅速な初動体制が求められる。そこでは、第一報が重要であり、しかもトップダウンの決断が求められる場合も発生する。定例の会議の席上で検討するような余裕のある事項ではないと考える。

そこで、当院は報告書の前に「事故届」の提出を院長宛てに求め、院長から必要に応じ各部署へトップダウンの命令指示を行うことにした。事故届はいつ、どこで、何があり、どう対処し、どう説明したかを簡潔に記すものとした。

事故届の後、今後の改善策を含めた事故報告書を求める。これこそimprovement

opportunityにとして利用しなければならないし、また再発防止策について十分に検討していかなければならない。

当院のTQC活動は、昭和63年から導入され、経費削減、業務の効率化、サービス向上にと数々の実績をあげてきた。またこれらの目標は時代とともに変化してきた。QC活動は現場の問題点を、抽出し、分析することにより改善目標を立てることから始まる。その目標に対し、現場のメンバーが努力するボトムアップ的な取り組みといえよう。そういった意味では、リスクマネジメントにも応用できるものである。

当院においては、平成11年度、12年度ともにリスクマネジメントを統一テーマに掲げた。これに従い、「スタッフ全員がヒヤリハットに気付き業務を振り返る」「入院中の内服薬トラブルをなくす」「在宅における危機管理トラブルを最小限に」「調剤ミスをなくそう」など数多くの発表がなされた。各サークルからの現場で編み出された手法も評価し、さらに水平展開を図っていきたいと考えている。

医療におけるリスクマネジメントは、冒頭に述べたように社会のニーズであり、これに対して真摯に取り組まなければならない。しかし、医療機関側の土壌は十分育まれたものではなく、多くは組織としてではなく、個の知識による対応に委ねられていたように思われる。

こうした土壌にもかかわらず書籍をはじめとして、多くの講演会や生産工学にかかわる学者、コンサルタントが入り乱れ、新たなビジネスチャンスとしてとらえられている向きもある。いわば情報過多の状況に陥っているといってよいのではないだろうか。

医療は専門職の集まりである。そこでは、おのおのの職種に応じた暗黙の知識があり、しかも多くの経験に基づく知識も上乗せされている。インシデントレポートも事故報告書も、いわば暗黙知や経験知を表出したに過ぎないわけである。個の表出した知識を持ち寄り、結合することによって、組織としての形式化した知が作られる。

さらに、これを各個人が学習し、内部へ浸透させることによって知識は向上し、新たな暗黙知と経験知が生まれてくる。これは、経済界で一世を風靡するナレッジマネジメント( knowledge management )の考え方を医療に置き換えてみたものである。

このように、リスクマネジメントも個人が持つ暗黙知、経験知を形式知に変えていく試みであるといってよいと思われる。

日本の数%の先進医療機関ではなく、当院と同じく試行錯誤を繰り返す90数%の医療機関にあらためて贈りたい−

「この領域の初心者は自分がそしゃくできる以上のものをかみ切ろうとしがちである」