にかけて産卵に訪れ、多い年では100頭ほど

がやってくるという。昨年は15頭とふるわな

かったそうだが、今年はこれで54頭目。多く

も少なくもないそうだ。多ければ一晩に3頭

がやってくることもある。この日のウミガメ

は甲羅の全長が84センチ。それに頭手足があ

るので、竜宮城につれていってくれそうな頼

もしい大きさだ。

徳島編(下)19番札所立江寺から24番最御崎寺まで |

|

|

大浜海岸のウミガメは5月下旬から8月下旬 にかけて産卵に訪れ、多い年では100頭ほど がやってくるという。昨年は15頭とふるわな かったそうだが、今年はこれで54頭目。多く も少なくもないそうだ。多ければ一晩に3頭 がやってくることもある。この日のウミガメ は甲羅の全長が84センチ。それに頭手足があ るので、竜宮城につれていってくれそうな頼 もしい大きさだ。 |

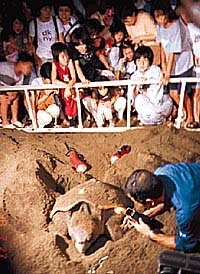

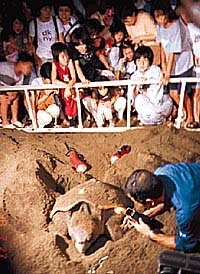

「ウミガメが上がっておりますので、すぐにおでかけください」 大浜海岸はふだんの照明灯にもバケツをかぶせて暗くしてある。浜には二百人くらいの観光客が群がっている。ウミガメの周囲一メートル四方に梯子を置いて、その回りから二百人が群がって見物する。ウミガメにしてみれば、たまったもんじゃないだろうが、産卵中は多少明るくしても大丈夫という。

回りは押すな押すな。「おい入れ替わって見せろ」「よくみえないぞー」「私、顔みてなーい」「よかったねー、カメさん見られて」「そこの人、フラッシュはだめよ」などなど大混雑。三―四十分の間にピンポン玉より四割ほど小さい卵を約百二十個産んで海に帰っていった。「うみがめ管理組合」があって、町の委託で四人が、五月二十日から三カ月間パトロールするそうだ。午後七時から翌朝の四時まで、海岸線を歩いて、ウミガメが上がってくる「足跡」を見つけたら近郊の旅館やホテルに連絡する。大変な苦労だろうが「管理」という言葉はなじまないなあ。人間にウミガメを管理する権利なんてあるんだろうか。

それにしても、これじゃウミガメの産卵ショーである。夏休みの絵日記の題材にはなるのだろうが、それ以上の何ものでもないウミガメが可哀相で仕方がない。

|

|

室戸岬から室戸の町へと向かう途中、大平洋に向かってそそりたつ山の風景 が広がった。室戸は漁業基地。威勢のいい漁師たちが大平洋の荒波にカツオ やマグロを求めてこの雄大な景色の中、出かけたのだろう。室戸の町で薬局 のおやじさんと話していたら「高知は歩くしかないな。鉄道の便は最高に悪 いよ」とのこと。話し込んでいると「人が減るから鉄道がなくなる。だいた いこのあたりもマグロ漁業の町だけどね、昔は栄えたがいまは漁業がだめだ 。それに船に乗ろうってやつがいない。そこの水産高校だって学生はインド ネシアからいっぱい来てるよ。そいつらが日本のマグロ船をささえてるんだ よ」とため息混じり。「いつからこんな時代になったのかね」。

|

この日は室戸の町の遍路宿に泊まる。私は宿につくなりズボンの臭いが気になっていたので洗濯する。足にサロンパスをべたべた貼って洗い場にいると、四十歳くらいの女性が私の足を見て「あなたの足もすごいわね」と話しかけてきた。大分から来たこの女性は、無計画に歩き遍路を始めたものの、室戸岬に向かう途中で足を痛めて立ち往生してしまったという。装備もちゃんとしていないので、足はマメだらけというのに八〇キロの長丁場を歩き始めたのだから、無謀だ。へたり込んでいるところをドライバーが拾ってくれて、この宿まで連れてきてくれたのだそうだ。お遍路さんたちが「お四国」と「お」を付けて呼ぶように、四国はお遍路さんには優しく、ありがたい土地だ。洗濯を終えて、風呂に入り、さて夕食に出ようかと思ったら、ズボンは干しているので外出できない。この際、夕食はとらないことにした。

| 前へ | 次へ |