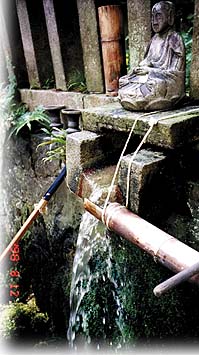

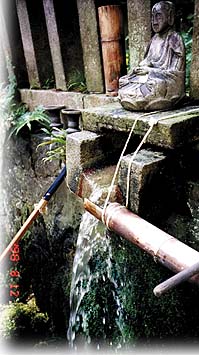

どころに、弘法大師ゆかりの湧水があり、ず

いぶんのどを潤した。何人もの遍路も同様に

水をすくったのだろう。朝早くから水をくみ

に来ているひとたちも多い。「天然水」とい

う奇妙な表現が流行っているが「天然水」の

何と貴重なことか。

香川編(中)879番札所天皇寺から84番八栗寺まで |

|

|

天皇寺近くの八十場の湧水。四国にはところ どころに、弘法大師ゆかりの湧水があり、ず いぶんのどを潤した。何人もの遍路も同様に 水をすくったのだろう。朝早くから水をくみ に来ているひとたちも多い。「天然水」とい う奇妙な表現が流行っているが「天然水」の 何と貴重なことか。 |

◇ ◇ ちょうど補正だ概算要求だと政局も動いているようだが、新聞だって十年一日のように同じような展開を続けていることも、反省が必要だと思う。商店街のシャッターを下ろさせた責任の一端は、マスコミにもあっただろうと思うのだ。たとえば利益誘導、やみくもな公共工事に無批判だったり、商店街にシャッターを下ろさせた張本人であるモータリゼーション(それは自動車産業、日本経済という話になるが)と正面から向き合ってこなかったというような部分で。山頂でフランスの水を飲む暴挙を黙ってみてきたという事もそうだ。

◇ ◇ 天皇寺から二時間ほど歩いて八十番国分寺へ。これで阿波、土佐、伊予、讃岐と、国分寺を四つ制覇したことになる。いよいよ旅も終わりに近づいたと思う。ここで昼になったので、讃岐うどんの昼食。さすがに本場。うまい。

さて、正午すぎになり、ここから八十一番白峯寺に向かう山道は四時間から五時間の道程。山頂には宿がないから、これを登ると立ち往生してしまうことになるので、タクシーを呼ぶことにした。車で回ると、何の感動もないが、仕方がない。目的は寺を回ることではなくて歩くことなのだ。山頂で降りるとどうしようもなくなるのでタクシーに乗り、同じ山の中腹にある八十二番根香寺(ねごろじ)を回って、山を降りる。JRで高松へ。きょうは十一キロくらいしか歩いていない。

|

|

屋島から高松市内を見る。正面の山のふもとが栗林公園。 はるか向こうから歩いてきたと思うと感慨深い。 |

屋島には古色騒然としたケーブルカーがあって、二十年近く前に乗ったことがあるので、下りだけでも乗ってみようと行ってみると、駅舎ともに、いまだに現役だった。降りた時には三時半になっていて、さて、歩けば二時間。これでは納経に間に合わないので「琴電」(通称:コトデン、琴平電鉄)に乗って次の八十五番八栗寺のふもとの八栗まで二駅乗る。そこから約二キロの坂道を駆け足で登り、八栗ケーブルカーの駅に向かう。汗だくである。宿は高松なので、再び、その道を下ってきた。結局、二十四―五キロは歩いたのではないか。巡礼もあと三つだ。

今回の旅で実感したが、車に乗っている時の自分が「いや」だ。前の車が遅いとか、方向指示機出してないぞ、とかいろんなことに腹を立ててばかりいる。公共交通機関は別にすると、走る個人主義ってかんじ。車はルールにしたがって整然と走っている気がしていたが、全然違うな。社会的な存在じゃない。基本的に孤立していて、暴走するものだ。

このところ花森安治の仕事を検証してみようといくつか読んだ。彼はジャーナリストとしてピカ一なのだけれど、一貫して自家用車を否定していたのが、分からなかった。いま、あらゆることが、自家用車なしには考えられない時代になっている。彼の生きた時代のせいかな、と思っていたりしたのだけれど、歩いてみてよくわかった。そういうことだ。一人一人が、閉ざされ、隔離されて、どんどん傲慢になっていくということだ。心まで鋼鉄で武装するということだ。車に乗ると、人の優しさも、自然の厳しさも見えなくなる。感情の交流を拒絶する。そして人は車の力を、自分のもののように誤解する。さらには、年間一万人の命を理由もなく奪う。

車がいけないと言うつもりはない。だが一人に一台ある必要は全くない。一人一人が心を閉ざしていくようで恐ろしい。歩いていると、人間は人間の早さでしか物をみることができないのだとつくづく思う。

| 前へ | 次へ |